Вернуться на страницу ежегодника DOI: 10.30884/978-5-7057-6259-0_03

ВЛИЯНИЕ ПРОПАГАНДЫ И ДЕЗИНФОРМАЦИИ НА НЕСТАБИЛЬНОСТЬ В СТРАНАХ БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ* Cкачать pdf

Александр Сергеевич Ходунов, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

В статье рассматривается влияние пропаганды и дезинформации, распространяемой путем СМИ или псевдонаучных работ, на обострение межнациональных отношений, провоцирование дестабилизации, а в некоторых случаях – и на возникновение вооруженных конфликтов в странах бывшей Югославии. Основной акцент сделан на несколько показательных случаев: пропаганда со стороны Запада против некоторых государств бывшей Югославии в 1990-е гг., а также искажение исторических событий при анализе действий Болгарии в Первой мировой войне. Данные случаи позволяют получить наглядное представление об основных приемах пропаганды и очернения противника, использующихся как западными государствами по отношению к странам бывшей Югославии, так и местными националистическими элитами и интеллектуалами. В результате создается негативный образ целых стран, а иногда и целых народов, что провоцирует нестабильность. Приводятся рекомендации по борьбе с негативными стереотипами и развитию межнациональной толерантности в регионе.

Введение

С учетом сохраняющейся напряженности в межнациональных отношениях в странах бывшей Югославии (трения между сербами и албанцами в Косово, постоянные ссоры и конфликты сербских и боснийско-мусульманских лидеров в Боснии и Герцеговине и др.), особенно с учетом резкого ускорения реконфигурации Мир-Системы и началом новой фазы борьбы за изменение мирового порядка в последнее время (Гринин 2023), имеется существенная вероятность обострения имеющихся кризисов в регионе вплоть до начала открытых военных действий. В предыдущих выпусках «Системного мониторинга» были проанализированы предыстория современных межнациональных конфликтов (Ходунов 2017) и имеющиеся оценки масштабов военных преступлений (Он же 2019). В данной статье ставится задача посмотреть на межнациональные конфликты под другим углом, а именно – с точки зрения влияния негативных стереотипов и пропаганды с целью очернения противника как со стороны внешних игроков (страны Запада), так и со стороны властей и прессы самих государств региона. Как известно, негативные стереотипы и пропаганда против какой-либо стороны конфликта способствуют активизации и обострению имеющихся противоречий, что, в свою очередь, резко повышает риски нестабильности. В статье также будут приведены рекомендации по преодолению негативных стереотипов и смягчению агрессивной риторики в регионе.

Пропаганда Запада против некоторых стран

бывшей Югославии в 1990-е гг.: причины,

тенденции, результаты

Неожиданные для многих наблюдателей ожесточенные вооруженные конфликты, охватившие распадающуюся Югославию в начале 1990-х гг. после почти полувека мирного развития, привели к огромному материальному ущербу, примерно 150 тысячам смертей и миллионам беженцев, лишившихся в одночасье своих домов и имущества. В условиях стремительно менявшейся политической карты Балкан западные страны старались выбрать наиболее выгодную для себя траекторию этих изменений. Позиция стран Запада во главе с США по югославскому кризису претерпела на протяжении 1990-х гг. кардинальные изменения. Для донесения своей позиции и распространения ее как среди своих граждан, так и во всем мире ведущие западные политики широко использовали СМИ, которые зачастую очень односторонне подавали сложную картину югославских событий.

Если говорить более конкретно, интересам США и Западной Европы в конце 1990-х гг. отвечало ослабление военного и экономического потенциала Сербии и отделение от нее Косово, в котором американцы получили бы ключевые политические и экономические позиции. Однако в начале 1990-х гг. ситуация была прямо противоположной: тогда Запад считал, что его интересам отвечает сохранение Югославии под контролем Белграда. Увидев, что этого невозможно добиться, так как сопротивление хорватов и боснийских мусульман слишком велико, западные страны решили, что их интересы в новых условиях лежат в недопущении появления среди новых государств сильного игрока, способного доминировать в регионе, которого они видели в Сербии.

Первым вооруженным конфликтом, начавшимся в тогда еще единой Югославии, стала война в Хорватии, продолжавшаяся с лета 1991 г. до лета 1995 г. У этой войны существуют совершенно разные оценки в Белграде и Загребе. Среди сербских историков и политиков война воспринимается как насильственная сецессия Хорватии, организованная сепаратистскими антиюгославскими элементами, тогда как хорватские историки и политики считают войну оборонительной, направленной на недопущение проекта «Великой Сербии», включающей в себя всю Черногорию, Македонию, Боснию и Герцеговину и примерно две трети Хорватии, которую, по их версии, планировал создать Слободан Милошевич и открыто провозглашал ультраправый сербский политик, лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.

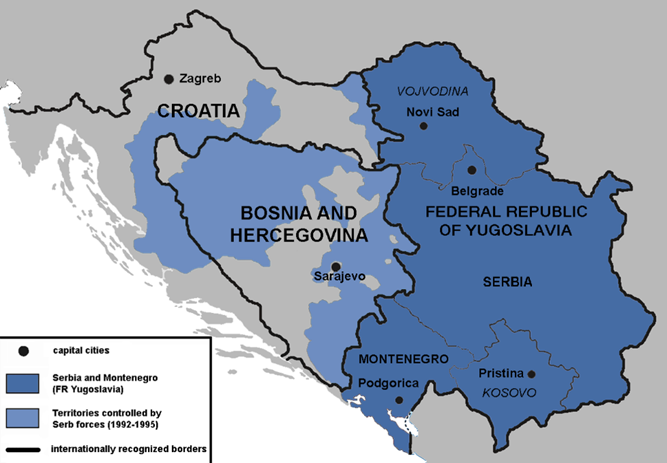

Существуют данные, собранные хорватским Министерством здравоохранения с использованием всех необходимых правил, которые представляются в высшей степени достоверными (см.: Hebrang 2013: 83–100). Согласно им, основные жертвы в этой войне и в плане убитых мирных жителей, и в плане разрушения инфраструктуры понесла, вне всякого сомнения, Хорватия. Этот тезис представляется логичным, учитывая, что ни один хорватский солдат не вторгался на территорию Сербии, а все военные действия велись исключительно на территории Хорватии (Рис. 1).

Рис. 1. Союзная Республика Югославия и территории в Хорватии и Боснии и Герцеговине под контролем сербских сил к середине 1992 г.

Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Serbia_in_the_Yugoslav_Wars#/media/

File:Serbia_in_the_Yugoslav_Wars.png.

При этом, несмотря на утверждения лидеров хорватских сербов, что они вели оборонительную войну исключительно на территориях Хорватии с сербским большинством, фактические данные четко показывают, что на самом деле войной были охвачены многие города и деревни, где подавляющее большинство составляли хорваты. В частности, широко известны осада и обстрел населенного преимущественно хорватами Дубровника, старые кварталы которого считаются жемчужиной Адриатики и внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, осенью-зимой 1991 г. За это преступление в Гаагском трибунале были осуждены генерал Югославской народной армии (ЮНА) Павле Стругар – на 7,5 лет и адмирал Миодраг Йокич – на 7 лет (Sense Centar za tranzicijsku pravdu 2023).

Андрия Хебранг, министр здравоохранения Хорватии в 1990–1992 и 1993–1998 гг., в своей книге перечисляет более 500 хорватских городов и деревень, в то или иное время подвергавшихся обстрелу ЮНА, которая превратилась к тому времени в фактически сербскую армию под руководством почти исключительно сербского высшего офицерства. Обстрелу подверглась и центральная часть столицы страны Загреба с целью убийства хорватского руководства. Было также разрушено более 200 тыс. хорватских домов и квартир, а также 17 больниц, из них три – полностью уничтожены. О силе агрессии говорит тот факт, что по самым густонаселенным хорватским районам и кварталам было произведено 30 тыс. обстрелов, в том числе по больницам – 5 тыс. (хорватские силы никогда не обстреливали больницы и поликлиники при занятии территорий в Хорватии и Западной Боснии в 1994–1995 гг.). Кроме того, сербские офицеры разместили тяжелую артиллерию на территории Боснии и Герцеговины, входившей на тот момент в состав Югославии, и оттуда интенсивно обстреливали населенные пункты в Хорватии, убив большое количество мирных жителей (Hebrang 2013). На оккупированной сербскими войсками территории было создано никем не признанное государство Республика Сербская Краина, из которой были изгнаны 210 тыс. хорватов и других несербов. До 40 тыс. хорватов также было изгнано (давлением и угрозами) из сербской автономной области Воеводина, где не было военных действий. Активные военные действия были приостановлены в начале 1992 г., после международного признания Хорватии (Nazor 2011). Всего сербскими войсками и иррегулярными формированиями в Хорватии было убито более 8 тыс. мирных жителей, главным образом хорватской национальности (с учетом ранних смертей из-за тяжелых заболеваний, тем или иным образом вызванных военными действиями, истинная цифра умерших может быть несколько выше). Из них зарегистрировано и внесено в единую базу данных 7,3 тыс. человек, в том числе 44 % женщин, 5 % детей, а 47 % – старше 60 лет. В основном это люди, погибшие в своих домах от обстрелов на территории под контролем хорватских властей – 4,1 тыс., но также убитые на оккупированных территориях, чья личность установлена (из них как минимум 840 не были жертвами обстрелов, а были убиты выстрелами с близкого расстояния или холодным оружием). Было также зарегистрировано 9,9 тыс. тяжелораненых мирных жителей, из них 36 % женщин и 12 % детей[1] (Hebrang 2013: 101–126). По оценке, 3 тыс. хорватских женщин были изнасилованы (Hrvatski radio Vukovar 2014).

Если говорить о позиции политического Запада относительно этой агрессии, нужно учитывать, что в начале 1990-х гг. вся дипломатия Югославии была в руках Белграда и президента Сербии Слободана Милошевича. Весь прибывавший в Югославию западный дипломатический персонал подвергался индоктринации со стороны сербской дипломатии. В результате они получали искаженную картину войны в Югославии: утверждалось, что якобы происходит вооруженный бунт хорватских радикалов против законной власти в Белграде. К тому же подавляющее большинство западных государств (кроме Германии) в начале югославского кризиса были заинтересованы в сохранении Югославии, так как она отвечала их геополитическим интересам. Также многие западные политики воспринимали Белград как своего давнего союзника в двух мировых войнах, в то время как Хорватия во Второй мировой войне воевала на стороне фашистского блока, скомпрометировав себя массовыми преступлениями против сербов, а также евреев и цыган.

Позицию Запада и особенно США по войне в Хорватии проанализировал врач из Университета Южной Калифорнии Джерри Блашкович, родившийся в семье хорватских эмигрантов. По его словам, западные политики и дипломаты плохо представляли себе ситуацию в бывшей Югославии и основывали свое восприятие югославских межнациональных отношений в первую очередь на основе книги посетившей королевскую Югославию в 1937 г. британской писательницы и журналистки Ребекки Уэст под названием «Черный ягненок и серый сокол» (Black Lamb and Grey Falcon), в которой она основное внимание уделила характеру, стремлениям и чаяниям сербов, идеализируя их и всячески поддерживая необходимость сохранения югославского государства под руководством сербской элиты, а остальным народам и их стремлениям нашлось в книге гораздо меньше места. Хорватов Уэст обвиняла в высокомерии и чрезмерном стремлении перенимать западные идеалы, пренебрегая своими славянскими корнями. Такая односторонняя подача межнациональных отношений в Югославии способствовала формированию у западных высших чиновников и дипломатов изначального доверия к сербским аргументам и убежденности в необходимости сохранить Югославию любой ценой. Посол США в Юго-славии накануне ее распада Уоррен Циммерман в своей книге «Кор-ни катастрофы» (Origins of Catastrophe) несколько раз упомянул Уэст, тем самым признав ее влияние на свои взгляды. Западные лидеры, особенно администрация Джорджа Буша, в начале военных столкновений вообще не размышляли в категориях «агрессор» и «жертва»; они считали, что югославский конфликт порожден неразрешимыми древними противоречиями балканских народов и что в любом вооруженном конфликте на Балканах всегда случаются массовые жестокие преступления, которые одинаково совершают все стороны, так что невозможно ничего сделать, чтобы остановить эти войны. Этой же позиции придерживались американские журналисты и некоторые ведущие интеллектуалы, хотя она исторически неверна. Так, сербы и хорваты до разгрома Югославии нацистами в 1941 г. не воевали между собой, а, наоборот, находились в очень хороших отношениях, хотя после создания Югославии в 1918 г. под полновластным управлением сербской элиты хорваты ощутили себя в какой-то степени обделенными. Билл Клинтон также некоторое время придерживался подобной позиции, находясь под влиянием очень популярной на Западе книги Роберта Каплана «Балканские призраки» (The Balkan Ghosts), в которой автор, посетивший Балканы в конце 1980-х гг., хотя и приводил в целом достоверные наблюдения, тем не менее, подобно Ребекке Уэст, рассуждал о неразрешимости балканских этнических конфликтов и о безусловном военном превосходстве сербов, а также поддерживал идею единой Югославии (Blaskovich 1997).

Как подчеркивает Дж. Блашкович, уже в первые месяцы военного конфликта Министерство здравоохранения Хорватии собрало документированные данные о многочисленных случаях гибели мирных жителей в различных хорватских городах и деревнях, которые Хорватия пыталась предоставить западным руководителям. Притом что сами хорватские власти не могли совершить сколько-нибудь сопоставимых преступлений, так как потеряли контроль над основными территориями с сербским большинством, и к тому же у них не было армии, а была вспомогательная полиция, в чьем распоряжении находилось несравнимо меньше оружия, чем у вооруженной до зубов Югославской народной армии, применявшей против хорватских городов танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Тем не менее западные лидеры не обращали внимания на столь надежную информацию о жертвах среди мирного хорватского на-селения, а продолжали заявлять, что обе стороны одинаково виноваты в конфликте[2]. У. Циммерман, в частности, выступая в Госдепартаменте в сентябре 1991 г., счел причиной войны «два узких национализма» (сербский и хорватский), заявив о массовых увольнениях сербов с работы и ограблении их домов (что соответствовало действительности), но не упомянув о гораздо более значительных страданиях хорватов. Такая пассивная позиция ведущих стран Запада привела к тому, что массовая гибель мирных жителей продолжалась, хотя могла быть остановлена в случае оперативных согласованных действий. Более того, можно говорить, что США в какой-то степени дали зеленый свет Милошевичу для агрессии в отношении Хорватии, а затем Боснии и Герцеговины: в июне 1990 г. госсекретарь США Джеймс Бейкер произнес в Белграде речь, в которой подчеркнул, что необходимо сохранить Югославию «всеми возможными средствами». Он же позднее предупредил хорватские и словенские власти, чтобы они не надеялись на признание независимости их стран со стороны США. Дуглас Хёрд, министр иностранных дел Великобритании (1989–1995 гг.), также всячески препятствовал признанию независимости Хорватии и Словении, поскольку рассматривал Сербию как наследницу Югославии и противовес усиливавшейся Германии на Балканах. Эмбарго на покупку оружия в октябре 1991 г. было введено Советом безопасности ООН по инициативе британского правительства и отвечало интересам прежде всего Милошевича, который в 1990 г. предварительно отобрал оружие у всех югославских республик. Заслуживает внимания тот факт, что еще летом 1991 г., когда существовал реальный шанс предотвратить военные действия, Хёрд высказался категорически против отправки миротворческого контингента Европейского сообщества в Хорватию, и буквально через несколько дней Милошевич начал мощные обстрелы хорватских городов и деревень. Единственным западным государством, открыто осудившим агрессию против Хорватии и массовое убийство мирных жителей, была Германия. Эта страна одной из первых признала независимость Хорватии 19 декабря 1991 г., в то время как США продолжали настаивать на сохранении единства Югославии, тем самым поощряя Милошевича продолжать агрессию, и признали Хорватию и другие отделившиеся югославские республики только 7 апреля 1992 г. Германия также оказала активную гуманитарную помощь Хорватии, приняв к августу 1992 г. 240 тыс. хорватских беженцев, в то время как Франция и Великобритания вместе приняли менее 2 тыс. Необъективный подход западных политиков имел место и в дальнейшем. Так, в марте 1993 г. лорд Дэвид Оуэн, сопредседатель Международной конференции по бывшей Югославии под эгидой Европейского сообщества, дал очень длинное интервью, в котором было много дезинформации. В британской прессе встречались обвинения, что Консервативная партия в 1992 г. с ведома ее лидера и премьер-министра Джона Мейджора получила много денег от сербских кругов, после чего начала потакать интересам сербов в Боснии (Blaskovich 1997).

А. Хебранг, подтверждая слова Дж. Блашковича, также сообщает, что хорватские власти постоянно отправляли западным политическим лидерам и лидерам некоторых международных организаций данные о страданиях хорватских мирных жителей и разрушениях больниц, подкрепленные доказательствами, однако на них не было никакой реакции. Также участники обороны Хорватии столкнулись с тем, что некоторые международные организации, несмотря на официальную нейтральность, фактически тем или иным образом помогали сербским войскам занимать осажденные хорватские учреждения, объекты и больницы, не обращая внимания ни на жертвы среди хорватов, ни на тактику военных действий Югославской народной армии, противоречащую нормам международного права. Так, во время осады Вуковара организация «Врачи без границ» разрешила хорватам организовать только один конвой, с помощью которого были эвакуированы 104 раненых из вуковарской больницы, при этом запретив эвакуировать оставшихся (которые впоследствии были убиты) и не позволив передать в больницу лекарства и медицинские материалы и заменить обессилевших от тяжелейшей работы врачей новыми врачами-добровольцами. Миссия наблюдателей Европейского сообщества поставила хорватам условие по эвакуации всех жителей Вуковара, что фактически означало его быстрый переход в руки сербских войск. Французский министр здравоохранения Бернар Кушнер, чтобы снять осаду с Дубровника, предложил провести его демилитаризацию, подразумевавшую эвакуацию всех хорватских военных и мирных жителей и потерю контроля над городом со стороны Хорватии с передачей ключей от города Европейскому сообществу, на что хорватские власти не могли пойти из патриотических соображений. Эмбарго на покупку оружия для бывших югославских республик фактически означало закрепление полного превосходства режима Милошевича в вооружениях, так что хорватам пришлось покупать оружие нелегально, чтобы защитить свои города. Большую помощь хорватам в приобретении необходимого для фронта оружия и лекарств оказала хорватская диаспора, проживавшая в США и Западной Европе (Heb-rang 2013).

Особенно активно распространяли антихорватскую пропаганду ведущие западные СМИ, в первую очередь британские, которые цитировали сербские источники без какой-либо проверки. Хотя в российской науке и публицистике часто встречается мнение, что Запад в лице своих властей и крупнейших СМИ всегда и во всех военных конфликтах априори настроен против сербов, события 1991 г. четко показали, что крупнейшие западные телекомпании и новостные агентства (такие как Reuter и Associated Press) в том конфликте заняли однозначную просербскую и антихорватскую позицию, руководствуясь интересами своих государств по сохранению Югославии любой ценой. В первые месяцы войны они передавали только сербскую версию происходящего, игнорируя хорватскую. Доходило до того, что очень часто мирные хорваты, убитые сербскими войсками, выдавались этими СМИ за убитых хорватами мирных сербов. Информацию искажали также военные наблюдатели ООН, развернутые в Хорватии, прежде всего британские. Так, в мае 1995 г. последние распространили информацию о якобы массовых бесчеловечных преследованиях сербов хорватскими войсками в ходе операции «Молния» по восстановлению контроля над Восточной Славонией, которая позднее была опровергнута сотрудниками организации Human Rights Watch, заявившими, что ООН распространила ложные сведения, чтобы оказать давление на правительство Хорватии. Особую активность в очернении обороны Хорватии проявлял крупнейший американский телеканал CNN, проигнорировавший множество доказанных фактов о преступлениях над хорватами. В частности, в конце ноября 1991 г. канал каждый час объявлял в прямом эфире новость о якобы убийстве хорватскими боевыми подразделениями 41 сербского ребенка в возрасте от 5 до 7 лет в подвале в городе Вуковар, которая, как оказалось впоследствии, была сфабрикована. Новость первоначально опубликовало британское агентство Reuter, но позже журналист агентства признал, что это была постановка. В результате был создан крайне негативный образ Хорватии и хорватской обороны – ее военные были представлены как незаконные вооруженные формирования, убивающие мирных жителей и детей, в отличие от «легитимной» Югославской народной армии. Сербские войска совершили новые преступления против хорватов в качестве мести за это вымышленное убийство детей (Blaskovich 1997: 16–18). А. Хебранг вспоминает о том, как ему позвонила сотрудница CNN, спросив, чувствует ли он как министр здравоохранения вину за убийство хорватскими войсками 41 ребенка. На это он ответил, что ни один сербский ребенок в Вуковаре не пострадал, в отличие от десятков хорватских детей, убитых сербской артиллерией в своих домах, и что вину должна чувствовать она, так как собирается опубликовать непроверенную информацию без каких-либо доказательств в виде фотографий и имен жертв. Несмотря на его опровержение, новость была опубликована (Hebrang 2013: 215–216). Первая новость о страданиях хорватов на CNN была сообщена только в конце декабря 1991 г. (убийство как минимум 58 хорватов сербскими полувоенными формированиями «Белые орлы», подчинявшимися В. Шешелю, и разрушение 750-летней католической церкви в селе Вочин), и то только потому, что в качестве интервьюируемого был приглашен Дж. Блашкович как американский гражданин. Но в итоге из его получасового интервью оставили меньше минуты. Информацию о резне в Вочине активно распространял в США также конгрессмен-демократ Фрэнк Макклоски, находившийся в то время в Хорватии. Позиция Макклоски в конечном счете могла повлиять на политику Демократической партии и президента Клинтона по снятию эмбарго на оружие для стран бывшей Югославии и другим активным действиям, чтобы остановить конфликт (Blaskovich 1997: 71–80).

Немаловажно, что многие западные СМИ, особенно британские, ошибочно отождествляли события в начале 1990-х гг. в Югославии с событиями во время Второй мировой войны, когда Хорватия действительно была главным агрессором в бывшей Югославии наряду с нацистской Германией. Обвинения Хорватии в 1990-х гг. в «возрождении усташской идеологии» усугублялись тем, что СМИ иногда приводили многократно преувеличенное число жертв со стороны марионеточного Независимого государства Хорватия (НГХ), существовавшего в 1941–1945 гг. – якобы 500 тыс. убитых мирных сербов и десятки тысяч евреев и цыган в системе лагерей смерти «Ясеновац» (Vulliamy 1991). Тем самым создавался крайне негативный образ хорватского государства в целом. Фактически, по оценке сербского историка Драгана Цветковича, всего в системе усташских лагерей смерти было убито от 122 до 130 тыс. человек разных национальностей, преимущественно сербов (63 %), но также цыган (15,5 %), евреев (14,7 %), хорватов (4,9 %) и бошняков (1,1 %) (Cvetković 2021), что, безусловно, представляет собой огромную цифру и говорит о жестокости усташей, но все же в несколько раз меньше ничем не обоснованных оценок, приводившихся в западных СМИ, очевидно, под влиянием Белграда (якобы от 500 тыс. до 1 млн человек). Несложные демографические расчеты показывают, что общее число убитых усташами сербских мирных жителей на всей территории НГХ за все время ее существования, как в концлагерях, так и вне их, не могло быть существенно больше, чем 200 тыс. (но реальная цифра убитых теоретически может быть даже заметно меньше этой), а непосредственно в убийствах принимало участие не более 3 % хорватских взрослых мужчин (Ходунов 2019).

К тому же малоизвестен тот факт, что крупнейший геноцид на Балканах (точнее, крупнейший геноцид, совершенный выходцами с Балкан) в ХХ в. совершила не Хорватия, а Румыния, чьи власти в 1941–1942 гг. уничтожили, по некоторым оценкам, от 270 до 320 тыс. евреев, 12,5 тыс. цыган и тысячи русских и украинцев – они погибли в концлагерях от голода и болезней или были убиты румынскими войсками. Геноцид был сознательно организован румынскими руководителями во главе с диктатором Ионом Анто-неску, хотя отдельные чиновники и представители оппозиции были против. В основном пострадали евреи на оккупированных территориях СССР, в то время как евреи – граждане Румынии в подавляющем большинстве случаев пережили войну (Chioveanu 2007). С особой жестокостью румынские фашисты уничтожали евреев после захвата Одессы в октябре 1941 г., где только за первую неделю оккупации румынскими войсками с помощью немецко-нацистских эскадронов смерти были зверски убиты около 34 тыс. евреев, что сопровождалось многочисленными изнасилованиями и грабежами (Вергилис 2016). Тем самым очевидно, что масштабы геноцида на Балканах во Второй мировой войне вовсе не зависели от принадлежности народа к католической вере (а значит, от подверженности «пропаганде Ватикана»), как считают некоторые сербские националисты, а определялись степенью пропаганды ненависти к соседним народам в обстановке союза с нацизмом вне зависимости от господствующей конфессии. В Румынии велась особо интенсивная антисемитская пропаганда, раздувавшая предрассудки части румынского крестьянства в отношении евреев, в которой участвовали даже представители высшего духовенства Румынской церкви, полностью поддерживавшие режим Антонеску и обвинявшие евреев во всех бедах румынского государства и народа. Патриарх Никодим, по некоторым данным, не только был равнодушен к положению румынских евреев, но и сам воспринял нацистскую идеологию ненависти к еврейскому народу, назвав евреев проклятым народом и врагами христианства. Тем временем началась депортация евреев в немецкие лагеря смерти. Патриарх и митрополит Николае Балан вмешались в ситуацию только после настойчивых просьб главного раввина Александра Шафрана остановить депортацию. Никодим связался с Антонеску, но не смог добиться отмены депортаций. Затем осенью 1942 г. митрополит Балан связался с румынскими властями, и в итоге удалось остановить депортации и спасти основную часть евреев Центральной Румынии (Ancel 1993). Разумеется, спасение основной части евреев «старой» Румынии могло быть обусловлено соображениями прагматизма – например, возможности перейти на сторону антигитлеровской коалиции в случае военных неудач Германии с использованием того аргумента, что Румыния сохранила жизнь большинству своих граждан-евреев. Но позиция служителей церкви (под влиянием иудейского духовенства) была важным фактором.

Все это означает, что неправильно представлять Хорватию в качестве главного центра фашизма и геноцида на Балканах во Второй мировой войне. Хотя недопустимо также преуменьшать или вовсе отрицать преступления усташей, как делают некоторые хорватские ревизионисты (Grgurinović 2018): радикальное преуменьшение или отрицание массовых усташских злодеяний представляет собой, по сути, оскорбление потомков жертв усташей. Ведь существует множество доказательств преступлений усташей. Помимо убийств в концлагерях, зафиксированы также случаи массовых убийств значительной (а иногда и большей) части жителей крупных сербских деревень в Хорватии, таких как Дивосело, где в августе 1941 г. усташами были уничтожены 907 жителей, включая женщин и детей (см.: Vujnović 2022). На базе документов из хорватских архивов совсем недавно удалось установить, что в мае 1942 г. из 12 сербских деревень в центральной Хорватии по приказу министра вооруженных сил НГХ Славко Кватерника были интернированы в лагеря смерти 1250 сербов, из них умерли 1056 человек, в том числе в нацистских концлагерях – 91, а в усташских – 965, из них 380 женщин и 361 ребенок. Больше всего жертв было в деревне Кинячка: 290, в том числе 101 женщина и 114 детей (Radanović 2023). Особенно массово убивали представителей сербской элиты: учителей, торговцев, служителей церкви. Простые сербы во многих случаях могли сохранить себе жизнь, перейдя в католичество, то есть фактически ассимилируясь с хорватами. В убийствах принимала участие некоторая часть католических священников (Беляков 2009). Однако загребский архиепископ Алоизие Степинац в мае 1941 г. написал письмо лидеру НГХ Анте Павеличу, протестуя против убийства 260 сербских мужчин в церкви в городе Глина, так как оно противоречит католическим заповедям, и просил, чтобы больше не было убийств сербов без суда, иначе хорватское государство ожидает крах; письмо осталось без ответа (Perić 2017: 187–188). По некоторым данным, Степинац спас большое количество сербов и евреев от усташских репрессий (Laudato 2021), в частности позволил вывезти в Сербию епископа Досифея Васича, который был избит усташской полицией в тюрьме Загреба, после чего доставлен в больницу, где ему оказали первую помощь хорватские католические монахини (Jovanović 2022). Отождествление хорватских властей 1990-х гг. с преступным режимом 1940-х гг. легко опровергается тем фактом, что в 1990-х гг. в Хорватии не было антисемитизма. Глава еврейской общины Загреба Ненад Поргес от имени всех еврейских общин страны 7 октября 1991 г. опубликовал обращение к мировому еврейству, в котором говорил, что Хорватия подвергается грубой агрессии сухопутных войск, авиации и флота ЮНА с многочисленными жертвами и разрушениями, от которой в том числе страдают еврейские памятники культуры, и утверждал, что хорватские власти ясно осудили неофашистскую идеологию и помогают евреям, которые пользуются всеми правами (Porges 1991).

В 1990-е гг. негативным стереотипам о Хорватии оказались подвержены даже некоторые лидеры западных стран. Отдельно следует сказать о позиции президента Франции Франсуа Миттерана, который занимал, пожалуй, наиболее просербскую позицию среди других западных лидеров. Он открыто заявлял, что больше всего в югославском конфликте симпатизирует сербам как союзникам французского антифашистского сопротивления во Второй мировой войне и одним из главных жертв нацизма, и обвинял хорватов в поддержке нацистов во время войны (Horvatić 2018). Ошибкой Ф. Миттерана было проецирование ситуации Второй мировой войны на реалии 1991 г., которые резко отличались. Такая его позиция способствовала отсутствию помощи разоруженной Хорватии. Так, в своем интервью «Франкфуртер альгемайне цайтунг» в декабре 1991 г., уже после разрушения Вуковара, то есть когда стали ясны намерения и методы режима Милошевича в отношении Хорватии, Миттеран, продолжая мыслить в категориях 1940-х гг., вспоминал о страдании многих сербов в хорватских лагерях смерти, указывал, что Хорватия, в отличие от Сербии, была в союзе с нацистами, и говорил, что сегодня Сербия хочет не завоевать Хорватию, а только в той или иной форме добиться контроля над сербским меньшинством в ней (Skoko 2015).

Западные СМИ начали постепенно менять свой подход к освещению югославских войн только во время осады и обстрела крупных городов Вуковар и Дубровник – трагедию такого масштаба уже невозможно было скрыть или проигнорировать. 14 января 1992 г. 104 нобелевских лауреата по инициативе американского химика Лайнуса Полинга подписали требование к западным государствам остановить разрушения хорватских городов, что стало первым в истории объединением такого количества нобелевских лауреатов ради общего дела (Blaskovich 1997: 61). Однако западные лидеры продолжали занимать нейтральную (фактически удовлетворявшую интересы С. Милошевича) позицию в конфликте. В апреле 1992 г., после начала войны в Боснии и Герцеговине, западные лидеры продолжали занимать равноудаленную позицию, не вмешиваясь в ситуацию. Ф. Миттеран в июне 1992 г. прибыл в осажденный Сараево, где помог установить воздушный мост с гуманитарной помощью, однако не стал осуждать сербские войска, которые несли основную ответственность за осаду (Horvatić 2018).

Вместе с тем многие крупные западные СМИ, включая CNN, в течение 1992 г. изменили свою позицию и стали обвинять прежде всего сербские войска в боснийской трагедии, рассказывая о страданиях мирного населения Сараево из-за осады и обстрелов, а также об убийствах и изгнании мусульман из Восточной Боснии. Во Франции в начале боснийского конфликта ведущие СМИ были настроены просербски, но к концу года стали писать об агрессии сербских сил против боснийских мусульман, а в 1993 г. – публиковать репортажи об этнических чистках, устраиваемых сербскими отрядами. Наиболее негативно по отношению к сербской стороне были настроены немецкие СМИ, вплоть до оскорбительных для сербов карикатур; одновременно они идеализировали хорватов и мусульман. Некоторые американские средства массовой информации призывали правительство принять меры против войск боснийских сербов. Особенно много материалов с обвинениями против сербских войск и описаниями преступлений появилось в американских и бри-танских СМИ после резни в Сребренице (Макартур 2007: 70–103).

Западные лидеры в целом продолжали незаинтересованно относиться к войне в Боснии. Когда в апреле 1992 г. появилась достоверная информация о массовых преступлениях сербских войск в этой стране, в том числе о концлагерях, советник президента США по Югославии, а затем (1992–1993 гг.) госсекретарь США Лоуренс Иглбергер выразил сомнение в их аутентичности и настаивал на одинаковой вине трех сторон. Иглбергер в 1977–1980 гг. занимал должность посла США в Югославии и был тесно связан с режимом С. Милошевича, являясь членом правления одного из югославских правительственных банков, чем объясняется его позиция по невмешательству Запада в конфликт, который, как он утверждал, вызван глубокой взаимной межэтнической ненавистью, так что его невозможно остановить извне, а единственным решением является сохранение единой Югославии. Доклад для Дж. Буша о сербских концлагерях, подготовленный югославским отделом Госдепартамента, был сфальсифицирован секретариатом Иглбергера; в нем утверждалось, что все стороны боснийского конфликта открыли одинаковое количество концлагерей. Иглбергер вместе с бывшим госсекретарем Г. Киссинджером, бывшим военным атташе США в Белграде Брентом Скоукрофтом (советником Дж. Буша по национальной безопасности в 1989–1993 гг.) и бывшим министром иностранных дел Великобритании Питером Каррингтоном (представителем ООН на переговорах по югославскому кризису) через принадлежавшую Киссинджеру международную консалтинговую фирму привлекли в Югославию сотни миллионов долларов частных инвестиций и были заинтересованы в ее сохранении или, во всяком случае, в переходе как можно больших территорий под контроль официального Белграда. Иглбергер и другие лоббисты Белграда в администрации Дж. Буша саботировали любую акцию, способную подорвать позиции сербской стороны. Представленный в мае 1992 г. доклад американской разведки по поводу осады Сараево с аэрофотоснимками, в котором говорилось, что 95 % сербской артиллерии, обстреливающей город, расположено в полях и на дорогах, легко обнаруживается с воздуха и может быть уничтожено за один день, был проигнорирован администрацией Буша. Иглбергер постоянно старался скрыть или опровергнуть собиравшуюся отдельными сотрудниками Госдепартамента достоверную информацию, которая свидетельствовала об основной вине сербских войск за преступления в Боснии, стараясь искусственно уравнять преступления всех сторон. Из западных лидеров в 1992 г. только бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер ясно осудила этнические чистки, совершавшиеся войсками Ратко Младича. Необъективную позицию занимал канадский генерал Льюис Маккензи, командующий сараевским сектором миротворческих сил ООН, который настаивал на одинаковой ответственности всех сторон и обвинял боснийских мусульман в том, что они сами обстреливают собственную столицу, чтобы привлечь внимание СМИ (есть мнение, что он получил крупную сумму от официальной сербской лоббистской организации в США SerbNet). Офицеры ООН зачастую игнорировали предупреждения боснийских властей о готовящихся преступлениях войск Младича в тех или иных городах, тем самым оставляя их жителей на произвол судьбы, не оказав им помощи, что приводило к массовым убийствам и изгнаниям горожан, как произошло в Горажде в 1994 г. и особенно в Сребренице в 1995 г. Хотя силы ООН не реагировали на масштабные преступления сербских сил по отношению к бошнякам, как только боснийско-мусульманские силы в конце 1994 г. начали наступление, в ходе которого были совершены отдельные преступления над сербами, командующий миссией ООН генерал Майкл Роуз сразу же пригрозил им авиаударами, что ярко продемонстрировало двойные стандарты миссии. Папа Римский Иоанн Павел II обвинил международное сообщество в преступном бездействии в югославском кризисе. Под давлением общественного мнения из-за опубликованных фотографий расстрелов и концлагерей, в организации которых обвинялись сербские войска, западные лидеры, не готовые рассматривать военную интервенцию для остановки конфликта, стали обсуждать идею ввести экономические санкции против Сербии, чтобы принудить ее к миру. Тогда П. Каррингтон использовал свое влияние, чтобы отложить их введение. Правительство США ввело санкции, чтобы показать обществу, что оно старается как-то повлиять на конфликт, однако утвердило наименее серьезные санкции первого уровня (из трех возможных), при этом часто закрывая глаза на их нарушение со стороны собственных граждан (Blaskovich 1997). В мае 1992 г. против Сербии и Черногории были введены санкции ООН по обвинению в агрессии против Боснии и Герцеговины. Санкции серьезно осложнили жизнь обычным гражданам, но не привели к остановке войны.

Планы мирного урегулирования, которые предлагали ООН и Евросоюз, подразумевающие федерализацию Боснии и Герцеговины по национальному признаку, провалились. Новый президент США Б. Клинтон вскоре изменил американскую политику в югославском кризисе. Он заговорил об основной ответственности сербской стороны за боснийскую войну и в 1993 г. призвал к отмене эмбарго на оружие для боснийских мусульман (при сохранении и даже ужесточении санкций против Сербии) и одновременно к воздушным ударам по боевым позициям боснийских сербов (англ. lift and strike). Тогда он встретил противодействие со стороны Великобритании, Франции и собственных военных кругов. Однако США в рамках политики по сдерживанию сербов удалось объединить вооруженные силы боснийских мусульман и боснийских хорватов, прекратив их двухлетний военный конфликт[3] и создав боснийско-хорватскую федерацию в марте 1994 г., а также объявить с помощью ООН шесть городов Боснии зонами безопасности, запретив тем самым сербским войскам занимать их. Авиаудары НАТО по позициям сербских войск все-таки произошли в августе-сентябре 1995 г. в качестве ответных мер на обстрел сараевского рынка Маркале, в котором обвинили сербов, но они случились уже после трагедии в Сребренице, которая входила в число зон безопасности. Вскоре война окончилась подписанием Дейтонских соглашений 21 ноября (Кузнецов 2016).

В целом пассивность и равнодушие западных стран в боснийском конфликте имели еще более катастрофические последствия, чем в случае Хорватии, и привели к гибели в общей сложности до 100 тыс. человек, а 2 млн стали беженцами и перемещенными лицами. В одном только Сараево, на территории, подконтрольной центральным властям Боснии и Герцеговины, погибли 5,6 тыс. мирных жителей, из них – 1,8 тыс. женщин и 611 детей; бошняков погибло 3,9 тыс., сербов – 1,1 тыс., а хорватов – 0,5 тыс. Подавляющее большинство умерло в результате четырехлетней осады и каждодневных обстрелов войск Ратко Младича. Часть мирных сараевских сербов была убита 10-й бригадой армии Боснии и Герцеговины, но их число точно не установлено. За преступления в Сараево Гаагский трибунал осудил командиров осаждавшего город Сараевско-Романийского корпуса армии Республики Сербской Станислава Галича (пожизненное заключение) и Драгомира Милошевича (29 лет). Политик Биляна Плавшич за организацию преступлений в Сараево получила 11 лет тюрьмы (Džananović 2020).

Как сообщает боснийский серб Миро Лазович, спикер парламента Боснии и Герцеговины во время войны и член боснийской делегации по переговорам в Дейтоне, именно Клинтон остановил продвижение армии Боснии и Герцеговины в союзе с хорватскими войсками на столицу непризнанной тогда Республики Сербской, город Баня-Лука, осенью 1995 г., и в результате республика была сохранена, получив очень широкую автономию в составе Боснии, хотя и с сильно урезанной территорией. На сохранении названия «Республика Сербская» для этой автономии настоял Слободан Милошевич, поставив это в качестве условия своего участия в мирной конференции (N1 BiH 2019). Это означает, что США даже в 1995 г. не были антисербски настроены и останавливали другие стороны конфликта, чтобы они не нанесли сербам большой ущерб. Более того, США фактически помогли сербам добиться своих основных целей в Боснии и Герцеговине, разрешив наделить Республику Сербскую полномочиями почти на уровне независимого государства (правда, в результате этого сама Босния и Герцеговина стала фактически не функционирующим государством) и отдав ей половину территории, притом что сербы составляют лишь треть населения Боснии.

Закончить войну в Боснии и добиться перевеса над сербами помогли также хорватские войска, действовавшие в союзе с боснийскими, которые в августе 1995 г. нанесли поражение сербам в Краине, проведя операцию «Буря» (хорв. Oluja). По словам бывшего посла США в Хорватии Питера Гэлбрейта, американцы разрешили хорватам провести операцию в августе 1995 г. только потому, что незадолго до этого произошла резня в Сребренице со стороны командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, который мог устроить аналогичную резню, причем с гораздо большим количеством жертв, в случае падения осажденного сербами боснийско-мусульманского анклава вокруг г. Бихач. Чтобы остановить действия Младича, требовалось активное вмешательство хорватских войск, которые могли бы пробраться к Бихачу, нанеся поражение сербам в Краине, что и произошло (Telegraf 2012). То есть, если верить П. Гэлбрейту, США еще долгое время не разрешали бы Хорватии освободить свои земли, если бы не чрезвычайные обстоятельства, что подтверждает отсутствие в Белом доме симпатии к хорватскому государству в тот период, хотя сербская общественность обвиняет США в прохорватской ангажированности.

Характерно, что CNN после окончания операции «Буря» утверждал о якобы изгнании из Хорватии более 100 тыс. сербов хорватскими войсками (CNN 1999). П. Каррингтон, в свою очередь, заявил, что президент Хорватии Франьо Туджман виновен в изгнании более 200 тыс. мирных сербов, посчитав, что он такой же военный преступник, как и Милошевич (Brown 1999). Здесь нужно отметить, что Ф. Туджман, по свидетельству А. Хебранга, при разработке плана операции «Буря» приказал ему и другим присутствовавшим на заседании участникам операции защищать мирных сербов Краины, требуя, чтобы они остались в своих домах, и подкрепил свой приказ словами: «Зачем нам пустые хорватские земли?» (Hebrang 2013: 153). Командующие операцией генералы Анте Готовина и Младен Маркач после семилетнего судебного разбирательства были освобождены в Гаагском трибунале в ноябре 2012 г. Невиновность А. Готовины подтверждает и генерал армии Боснии и Герцеговины Вахид Каравелич, который вместе с ним руководил действиями боснийско-хорватской объединенной группировки войск в Западной Боснии осенью 1995 г. По его словам, А. Готовина является «настоящим, высокопрофессиональным офицером», говорил с ним только о военных операциях, а не об убийствах и изгнании мирных жителей и просто не мог совершить преступления, в которых его обвиняют в Гаагском трибунале. Отдельные инциденты и преступления над сербами, которые безусловно произошли в ходе операции «Буря» и особенно после нее, по мнению В. Каравелича, не были спланированы генералом: А. Готовина в обстановке всеобщего хаоса и смятения (подобная обстановка наблюдалась и в осажденном Сараево, в котором Каравелич командовал обороной) просто не имел возможности контролировать происходящее (Pavić 2006).

Адвокат А. Готовины, проживающий в Канаде иранец Пайям Ахаван, сообщает, что военные наблюдатели ООН из Норвегии сразу после окончания операции «Буря» провели расследование и выяснили, что хорватская артиллерия наносила очень точные удары по военным объектам. Также Ахаван отмечает, что существует видео, где Готовина сразу после освобождения Книна ругает своих подчиненных офицеров за то, что те не предотвратили инциденты, позорные для хорватской армии: мародерство и сожжение домов. Говоря об изгнании сербов, он отмечает, что подавляющее большинство сербов было эвакуировано самими же сербскими властями и милицией Краины до появления там хорватских войск. Сербское население согласилось на эвакуацию, так как власти несколько лет пугали его, что если придут хорватские войска, то поубивают их женщин и детей (Černivec 2018). Хорватский историк Анте Назор приводит очень важный документ – извещение Генерального штаба армии Сербской Краины для белградских властей, согласно которому удары хорватских войск по городу Книн за первые 5 часов операции (когда извещение было написано) осуществлялись в основном по военным объектам, а не по жилым домам. Это же подтверждает начальник управления артиллерии армии Краины Марко Вырцель, который в своей книге пишет, что обстрелам, причем чрезвычайно точным, подвергались строго военные объекты. Также, по словам А. Назора, нельзя обвинять хорватские войска во всех случаях гибели мирных жителей и сожжения домов: некоторые сербы, особенно пожилые, умирали в ходе быстрой и хаотичной эвакуации, и их тела оставляли на дорогах; также были отдельные случаи убийства милицией Краины сербских мужчин, не хотевших уезжать из Хорватии. Сербы, покидавшие Хорватию, оставили воспоминания о горевших домах и предприятиях еще до прихода хорватских войск. Как он отмечает, хорватские военные в «Буре» не разрушили ни одной сербской церкви. А. Назор утверждает, что Хорватия хорошо отнеслась к сербам после операции: так, оставшиеся в Краине сербы (примерно 7 тыс. человек, в основном – пожилые) получили продовольственную и медицинскую помощь от хорватского государства в сотрудничестве с международными организациями. Хорватские суды до сентября 1999 г., то есть еще при правлении Ф. Туджмана, вынесли обвинительные приговоры против 1,5 тыс. хорватов, виновных в различных преступлениях против сербов и их собственности, в том числе 12 человек были заключены в тюрьму за убийство. К 2011 г. число людей, в отношении которых прошел судебный процесс, достигло 3,7 тыс. (из них 33 – по обвинению в убийстве); причем всего 10 % из них, или 395 человек, служили в хорватской армии во время «Бури». Осуждены были в итоге 2,4 тыс. человек. По данным хорватской прокуратуры, всего во время и после операции были убиты 214 мирных жителей (Nazor 2011: 266–301).

Наконец, очень важным представляется свидетельство генерала армии Республики Сербской Краины Милисава Секулича, который в книге «Книн пал в Белграде» пишет, что хорватские войска, которые окружили большое количество сербских военных и мирных жителей в регионе Кордун, вели себя с сербами полностью адекватно и корректно, не причинив им вреда и разрешив уйти в Сербию, хотя многие опасались, что они, подобно их предкам-усташам, начнут убивать сербских женщин, детей и стариков. По мнению М. Секулича, кто-то в сербском руководстве специально отказался эвакуировать жителей Кордуна, надеясь, что хорваты действительно начнут их резню и тем самым опозорятся перед мировым сообществом, а сербская сторона, пожертвовав жителями Кордуна, решит свои политические задачи. Но ничего подобного не произошло (Секулич 2019: 301).

Все это говорит о том, что тщательное обучение хорватских солдат и офицеров всем международным правилам ведения военных действий, начавшееся еще в мае 1991 г. (см.: Hebrang 2013: 80–81), продолжалось и непосредственно перед операцией «Буря», чтобы не допустить преступлений и обеспечить корректное поведение по отношению к сербскому населению. С учетом того, что лишь откровенное меньшинство обвиняемых в преступлениях хорватов принадлежало к вооруженным силам, можно предположить, что на освобожденную территорию массово приезжали со всей Хорватии люди с криминальными наклонностями, а также родственники пострадавших от сербских обстрелов, желавшие отомстить за них, которые бесконтрольно совершали преступления в отношении незащищенных сербов, пока эффективная хорватская гражданская власть там еще не была установлена. Это подтверждает и хорватская чиновница в правительстве Туджмана Весна Шкаре-Ожболт, которая говорит, что Туджман приказал не допускать мести над сербами, добавляя, что преступные элементы отправлялись из хорватских городов в слабозащищенную войсками и полицией Краину не только спонтанно, но и при содействии определенных сил, чтобы нанести ущерб репутации Хорватии (она не указала, какие именно это были силы [Marković 2018]). Значит, необходимо было каким-то образом обеспечить контроль со стороны хорватской армии над въездом на освобожденную территорию на длительное время, до тех пор, пока не будут сформированы адекватные институты гражданской власти, способные предотвращать преступления, чего по каким-то причинам не было сделано, что привело к трагическим последствиям.

Более того, у хорватских сербов была вполне реальная возможность избежать операции «Буря». По словам сербского политика Вука Драшковича, который в 1990-е гг. был противником режима Милошевича, международное сообщество приготовило план «Z-4» от имени четырех государств и организаций: России, США, Евросоюза и ООН. План подразумевал предоставление хорватским сербам широчайшей автономии вплоть до собственного президента, парламента, полиции и даже валюты, при условии отказа от сепаратизма и согласия на формальное вхождение в состав Хорватии. Хорватские лидеры после долгих споров и возражений согласились принять план. Однако лидеры хорватских сербов с подачи официального Белграда, в котором чрезвычайно выгодный для сербов план назвали «коварным антисербским заговором Вашингтона, Берлина и Ватикана», отказались от плана, после чего со стороны Хорватии был реализован силовой вариант. По некоторым сведениям, Милошевич непосредственно перед атакой хорватов приказал убрать тяжелую артиллерию с территории Краины. Из всех крупных партий Сербии только Сербское движение обновления В. Драшковича поддержало план и предупреждало о катастрофических последствиях в случае отказа (Drašković 2020). Пропаганда о «насильственном изгнании сербов» была, по мнению В. Шкаре-Ожболт, изобретена в Белграде, чтобы свалить вину за массовый исход сербов на Хорватию и очернить ее перед мировым сообществом. Еще в первые дни после «Бури» сербские СМИ писали о сознательной и организованной эвакуации сербов (факт эвакуации первоначально признавал даже бывший секретарь правительства Сербской Краины Саво Штырбац), но потом дискурс быстро изменился, и в Сербии все стали говорить о жестоком насильственном вытеснении сербов из Краины хорватскими войсками. Сербская дипломатия с помощью своих лоббистов на Западе распространила среди мирового сообщества нарратив об «этнической чистке сербов», заглушив голоса хорватских дипломатов (Marković 2018).

Однако ошибочно полностью идеализировать историю Хорватии в 1990-х гг. Несмотря на крайне серьезные усилия хорватского правительства по предотвращению преступлений, в стране существовала радикальная Хорватская партия права, открыто прославлявшая усташей и создавшая свое полувоенное формирование ХОС, которое использовало усташскую символику. Некоторые члены ХОС совершили ряд преступлений, в том числе убийство некоторых сербских семей вместе с детьми (Štrbac 2021).

Стоит также отметить массовые демонстрации в Белграде против агрессии на Хорватию как знак несогласия с политикой Милошевича. Так, 5 октября 1991 г. состоялась акция солидарности жителей Белграда с жителями осажденного Дубровника. Более тысячи студентов и пять преподавателей истории Белградского университета подписали петицию против осады и обстрелов города. На протесте подчеркивали, что жители Дубровника во время Второй мировой войны помогали сербам Герцеговины. Певец и гитарист Милан Младенович из белградской рок-группы «Екатерина Великая» на своих концертах просил публику почтить память жертв Дубровника минутой молчания (Marušić 2015). 30 лет спустя, 18 ноября 2021 г., специальный представитель президента Сербии Александра Вучича журналист Веран Матич встал на колени перед памятником убитым пациентам вуковарской больницы, объяснив это стремлением искренне почтить память жертв (Bradarić 2020).

Стоит упомянуть также о позиции Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) по отношению к Хорватии. По словам хорватской журналистки Вишни Старешины, много времени посвятившей исследованию деятельности МТБЮ, его председатели, включая Карлу дель Понте (1999–2008 гг.), заняли пристрастную позицию, пытаясь уравнять всех участников конфликта, что отражало позицию западных государств. Заместитель прокурора в 1994–2004 гг. Грэм Блюитт из Австралии и его круг долгое время саботировали расследования против Милошевича о его преступлениях в Хорватии и Боснии. По словам представителя Карлы дель Понте Флоренс Хартман многие сотрудники Трибунала жаловались на доминирование австралийско-британского лобби: граждане Австралии (в том числе несколько протеже Блюитта), Новой Зеландии и Великобритании занимали 10 из 17 мест в отделе по расследованиям прокуратуры МТБЮ. По просьбе дель Понте американский юрист Джон Ценчич в сентябре 2001 г. подготовил список лиц, обвиняемых в преступлениях по делу Милошевича: кроме самого лидера Югославии, в него вошли некоторые высшие офицеры югославской армии и спецслужб (прежде всего офицер контрразведки Александр Васильевич, обвиненный в подготовке множества преступлений в Хорватии), а также лидеры полувоенных формирований и политические лидеры хорватских сербов. Узнав об этом, официальный Белград поставил себе цель освободить от ответственности хотя бы офицеров собственной армии и спецслужб, чтобы прикрыть свою роль в агрессии в отношении Хорватии и Боснии, и начал действовать в этом направлении. К. дель Понте, не заинтересованная в осуждении политических и военных лидеров Сербии, согласилась на условия Белграда. Таким образом была достигнута договоренность с обвиняемыми высшими офицерами югославских спецслужб, включая А. Васильевича, согласно которой они освобождались от ответственности за преступления (а Сербия – от ответственности за агрессию) в обмен на сотрудничество с Трибуналом. Вся вина за военные преступления в итоге должна была возлагаться только на отдельных сербских офицеров, но в основном – на местных лидеров и иррегулярные формирования. Трибунал переквалифицировал войну в Хорватии с сербской агрессии на обычную гражданскую войну, а основной акцент в процессе против С. Милошевича был сделан на преступлениях в Косово (Милошевич умер в 2006 г., до окончания процесса). В результате приговор по Вуковару, вынесенный под председательством австралийского судьи Кевина Паркера, фактически исключал основную массу преступлений, произошедших при обстреле города сербскими войсками, и охватил только отдельный завершающий эпизод преступлений – массовое убийство 260 больных и раненых пациентов вуковарской больницы в ноябре 1991 г. Мало того, из приговора были исключены все сербские офицеры спецслужб, планировавшие и организовавшие основные преступления в Вуковаре, в том числе и расстрел пациентов; им удалось уйти от ответственности. Освобожден был и офицер ЮНА Мирослав Радич, которого В. Старешина считает виновным в преступлениях, а другой офицер Веселин Шливанчанин был осужден на 10 лет – большой срок, но значительно меньше, чем предусматривали преступления, по которым он был изначально обвинен (вначале судьи вменяли ему в вину серьезнейшее преступление: соучастие в ликвидации пациентов, а затем заменили это обвинение менее серьезным – жестокое обращение с ними при транспортировке). В то время как приговор в июне 2010 г. по массовым убийствам пленных в Сребренице, которые совершались по той же самой схеме, что и убийства раненых в Вуковаре, включал в себя не только непосредственных руководителей преступления, но и представителей спецслужб Сербии, организовавших ликвидации пленных – двое из них получили пожизненное заключение, а третий, несмотря на сотрудничество с судом, получил 35 лет тюрьмы (если бы был применен тот же подход, что и в Вуковаре, все трое были бы освобождены). Исходя из этого случая, В. Старешина делает вывод об антихорватской пристрастности МТБЮ, чье руководство, во всяком случае в анализируемый ей очень важный для Хорватии период его деятельности, стремилось снять ответственность с высших офицеров Сербии за преступления в Хорватии и существенно преуменьшить сам масштаб этих преступлений (Kamenjar 2017).

Очередной эпизод нестабильности с большими человеческими жертвами произошел в бывшей Югославии в 1998–1999 гг. на территории автономного края Косово. В начале 1990-х гг. албанцы устраивали массовые ненасильственные демонстрации из-за отмены автономии края и произвола сербской полиции. В дальнейшем борьбу за независимость начала так называемая Армия освобождения Косово (АОК). Она уничтожала сербских солдат и полицейских, а радикальные ее представители также убивали мирных сербов и албанцев, лояльных сербским властям и работавших в сербских государственных структурах. Западные лидеры, обвинив Милошевича в убийствах и изгнании косовских албанцев, поставили ему ультиматум о выводе сербских войск с территории края, и после отказа начались бомбардировки НАТО, продолжавшиеся 78 дней. После этого армия и полиция Сербии покинули Косово, и там был размещен международный миротворческий контингент KFOR под руководством НАТО. Однако он не справился с задачей предотвратить преступления над сербами и другими неалбанцами. Основная часть сербского населения летом 1999 г. покинула Косово (за исключением трех районов северного Косово, которые до подписания Сербией Брюссельского соглашения 2013 г. оставались под фактическим управлением Сербии). 17 февраля 2008 г. Косово провозгласило независимость, которая сразу же была признана западными государствами.

В обострении косовского конфликта, помимо действий администрации С. Милошевича, заметную роль могла также сыграть демографическая динамика. Косово характеризовалось быстрым падением смертности, особенно младенческой (со 164 ‰ в 1955 г. до 57,7 ‰ в 1980 г.), очень быстрым ростом населения (только за 1981–1991 гг. число косовских албанцев выросло на 31,1 %), быстрым ростом урбанизации (с 17 % в 1961 г. до 29 % в 1981 г. у албанцев), высокой долей молодежи при одновременно высоких показателях безработицы (Николич 2010). В такой ситуации в разных странах мира постоянно происходили кровавые внутриполитические потрясения (см.: Коротаев и др. 2010: 159–226). Политическую нестабильность и постоянные массовые беспорядки в Косово, наблюдавшиеся начиная с 1981 г., можно объяснить среди прочего высокой долей молодежи в населении на фоне экономического кризиса 1980-х гг. в Югославии. Политические репрессии администрации Милошевича в крае и увольнение албанцев с государственных предприятий и образовательных учреждений в такой ситуации не привели к успокоению обстановки, а наоборот, спровоцировали взрыв в виде вооруженного восстания албанцев и массового вступления албанской молодежи в отряды сепаратистов АОК.

Впрочем, стоит отметить, что были и случаи мирного, ненасильственного сопротивления режиму Милошевича со стороны албанцев. Так, в феврале – марте 1990 г. тысячи людей поставили зажженные свечи на окна и балконы, прервали работу и присоединились к пятиминутной прогулке по центру города в знак протеста против произвола и насилия над гражданами Косово. В 1991 г. в Приштине тысяча женщин участвовала в часовом протесте. 13 июня 1991 г. от 40 до 100 тыс. людей участвовали в символической акции «Мирные похороны насилия», в ходе которой в землю был закопан гроб с надписью «Насилие», а по косовским улицам ходили демонстранты с ключами как символом будущей победы над насилием, которая откроет двери свободы (Ratusrbiji 2020).

Если говорить о преступлениях во время косовского конфликта, некоторые международные организации, основываясь на документах Гаагского трибунала, считают, что президент С. Милошевич несет основную ответственность за страдания косовских албанцев. По их данным, Милошевич сам спланировал и организовал изгнание 800 тыс. албанцев в Албанию и Македонию, а 5 тыс. человек были убиты (Sense Centar za tranzicijsku pravdu 2017) в дополнение к 2 тыс. убитых и 300 тыс. изгнанных из своих домов в 1998 г. (Bellamy 2000). Подавляющее большинство косовских албанцев было или изгнано с территории Косово, или насильственно перемещено внутри края. В обследованных сотрудниками ООН деревнях центральной части Косово, где проживают в основном албанцы (всего обследована 141 деревня из 2 тыс. деревень региона), 64 % жилых домов были уничтожены или серьезно повреждены (UNHCR 1999). 70 тыс. домов в Косово были полностью или в значительной степени разрушены и сожжены. Пострадало несколько албанских католических церквей (Herscher, Riedlmayer 2000). По сербским данным к 2019 г. разрушено и повреждено 155 православных церквей и монастырей (Влашковић 2019). В то же время правительство Косово выделило деньги на восстановление православных церквей и монастырей, разрушенных в ходе погромов марта 2004 г., и большинство из них уже восстановлено, тогда как Сербия не выделяла средства на восстановление 225 разрушенных в ходе войны мечетей и исторических центров городов Джяковица и Печ (Kosovo Online 2021).

Что касается общего числа погибших по национальной структуре, по данным, собранным сербским и косовским отделениями организации «Центр гуманитарного права» на основе показаний свидетелей, документов и других источников, с января 1998 г. до декабря 2000 г. погибли или пропали без вести 13,1 тыс. человек, из них 10,4 тыс. албанцев (включая 8,6 тыс. мирных жителей), 2,2 тыс. сербов (из них 1,8 тыс. мирных жителей), 0,5 тыс. цыган, бошняков и других (среди них 0,4 тыс. мирных жителей [Domanovic 2014]). Преимущественно пострадали албанцы-мусульмане, однако на уровне отдельных деревень больше всего мирных жителей погибло в албанской католической деревне Мея, где было убито 377 мужчин от 15 до 60 лет, в том числе 36 человек младше 18 лет, а тысячи жителей этого района бежали в Албанию. Резня была местью за убийство албанцами пяти сербских полицейских, которые, по некоторым данным, занимались этническими чистками (KoSSev 2023). Очевидно, что в конфликте больше всего пострадали косовские албанцы, причем среди всех национальностей мирных жителей погибло в несколько раз больше, чем военных. Тем не менее, хотя подавляющая часть албанцев в скором времени после поражения С. Милошевича смогла вернуться в свои дома, большинство покинувших Косово сербов до сих пор не вернулось.

Ситуация 1990-х гг. резко отличается от событий Второй мировой войны, когда Косово стало частью итальянского протектората Великая Албания, а основными жертвами были косовские сербы, в основном из мирного населения, которых погибло 9–10 тыс. (из них 7 тыс. были убиты албанскими формированиями, а остальные – немецкими, итальянскими и болгарскими войсками). От 90 до 100 тыс. сербов были вынуждены покинуть Косово. Убивали в основном сербских колонистов, переселившихся после Первой мировой войны, но также и давно живущих сербов. Больше всего пострадало село Велика (север Черногории), где албанскими коллаборационистами вместе с немецкими отрядами в июле 1944 г. были убиты 428 жителей, из них большинство – женщины, дети и старики (Антонијевић 2015).

Сербские политические и военные руководители получили в МТБЮ длительные сроки заключения по обвинению в преступлениях против косовских албанцев. В частности, были осуждены генералы Небойша Павкович, Драголюб Ойданич, Владимир Лазаревич и вице-премьер правительства Милошевича Никола Шаинович. Лазаревич и Шаинович отрицают свою вину (Stojanovic 2021). В настоящее время руководители АОК (Хашим Тачи, Кадри Весели, Якуп Красничи, Реджеп Селими) находятся в Гаагском суде по обвинению в преступлениях.

Надо отметить, что позиция западных лидеров, особенно США и Великобритании, в косовском конфликте радикально отличалась от их позиции по войнам в Хорватии и Боснии. Так, госсекретарь США Мадлен Олбрайт и американский генерал, командующий объединенными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк активно выступали за военную интервенцию против сербской стороны, указывая на случай Боснии, когда массовые преступления не были предотвращены. М. Олбрайт, в частности, говорила, что если С. Милошевича немедленно не остановить в его преступлениях над албанцами, которые он к тому моменту уже совершил в деревне Преказ в марте 1998 г., где погиб командир АОК Адем Яшари вместе с десятками членов своей семьи, включая женщин и детей, то может произойти полномасштабная этническая чистка албанцев. По ее мнению, Милошевича могла остановить только военная сила. В то же время министр обороны США Уильям Коэн выступал против военной акции, опасаясь, что она станет новым Вьетнамом. В целом позиция Олбрайт получила поддержку в администрации США и лично президента Б. Клинтона. Последний в мае 1998 г. встретился в Белом доме с политическим лидером косовских албанцев Ибрагимом Руговой и обещал, что США не допустят в Косово боснийского сценария. Планировалось ограничиться воздушными ударами НАТО без наземной операции, чтобы заставить Милошевича капитулировать. Попытки заставить сербского президента пойти на условия Запада дипломатическими методами провалились, и 24 марта 1999 г. начались бомбежки. США рассчитывали, что Милошевич сдастся уже в апреле, однако он согласился на условия Запада только в июне, опасаясь наземной операции (Barthe, David 2007).

Особенно активно лоббировала бомбардировки Сербии Великобритания в лице премьер-министра-лейбориста Тони Блэра. Он возложил всю ответственность за конфликт на сербские власти, назвал Милошевича опасным и безжалостным тираном и активно выступал также за наземную операцию против Югославии. Позиция Блэра была наиболее воинственной среди других западных лидеров. Ведущие британские СМИ (Guardian, Daily Telegraph, Times, Economist и др.) особенно активно присоединились к кампании, поддерживая действия НАТО и призывая к наземной операции в случае, если Милошевич откажется выполнить требования. Под влиянием СМИ 54 % британцев поддерживали бомбардировки Югославии, а 33 % выступали против. Пресс-секретарь Т. Блэра Алистер Кэмпбелл приехал в Брюссель и активно работал над усилением милитаристской риторики европейских СМИ. Однако в стране были и противники операции НАТО: консерватор Питер Каррингтон и лидер левого крыла лейбористов Тони Бенн, который выразил опасение, что военная акция только усилит межнациональные противоречия в регионе, и напомнил, что, когда Турция преследовала курдов, против нее никто не проводил военную операцию (Никулин 2018).

Французские СМИ также заняли одностороннюю позицию, полностью поддержав политику Запада и операцию НАТО. Часть французских СМИ рисовала негативный образ сербского народа и его истории в целом, хотя некоторые комментаторы воздерживались от очернения сербов. В то же время албанцы идеализировались как беззащитные жертвы сербских этнических чисток на протяжении всей истории, которые особенно усилились в 1999 г. Из этого делался вывод, что необходимо предоставить независимость Косово. Некоторые французские журналисты писали, что большинство сербов якобы активно поддерживает геноцид С. Милошевича в отношении албанцев. Премьер-министр Франции Лионель Жоспен поддерживал борьбу против Милошевича «во имя свободы и правосудия». Иногда западные лидеры приводили огромные цифры якобы убитых сербскими войсками албанцев. Так, Госдепартамент США сообщил, что 500 тыс. албанцев пропали без вести и, по всей видимости, были убиты. Эти же многократно преувеличенные цифры сообщались западными СМИ без их критической проверки. Французский телеканал TF1 сообщил об убийстве от 100 до 500 тыс. албанцев. Пропагандистские преувеличения страданий албанцев во французской прессе отмечали публицисты С. Альми и Д. Видаль, которые привели в качестве примера заявление французского интеллектуала Антуана Гарапона о том, что в конфликте были убиты только тысяча сербов в сравнении с сотнями тысяч албанцев, хотя после войны выяснилось, что пострадало около 10 тыс. албанцев. Правда, после окончания конфликта в прессе начали появляться сообщения о преследовании и убийствах оставшихся в крае сербов и цыган и сожжении их домов радикальным крылом АОК. Много материалов с сочувствием к сербам появилось после погромов в марте 2004 г., а корреспондент еженедельника «Marianne» Жак Дион написал об абсурдности негативных стереотипов, характерных для французских СМИ в 1999 г.: коллективная вина всех сербов в преступлениях Милошевича при безупречном и лишенном какой-либо агрессии поведении всех албанцев (см.: Лабаури 2010).

По словам российской журналистки и филолога А. А. Даниловой, проанализировавшей освещение ведущими западными англоязычными СМИ косовского конфликта в 1998–1999 гг., основной акцент делался только на преступлениях сербских войск против албанских мирных жителей, которые описывались очень подробно (иногда их масштабы сильно преувеличивались), при этом были скрыты разрушения жилых домов, памятников архитектуры, школ, больниц и гибель мирных жителей от авиаударов НАТО, а если о них и сообщалось, то только как о случайной ошибке. Действия авиации НАТО в Сербии идеализировались: утверждалось, что натовцы, в отличие от войск Милошевича, не воюют с мирным населением Сербии. Характерно, что министр иностранных дел Великобритании Робин Кук непосредственно перед началом бомбардировок НАТО заявил, что сербские силы якобы убили 100 тыс. албанцев, что во многом послужило поводом для нападения на Сербию (см.: Данилова 2011). Таким образом, можно ясно видеть проалбанскую односторонность крупных западных СМИ в косовском конфликте с целью оправдать решение западных правительств по бомбардировкам Сербии.

Однако представляется не совсем правильным утверждать, что НАТО в Сербии бомбило прежде всего гражданские объекты, жилые дома и общественные здания. По данным исследователей, основной целью организации были прежде всего военные и связанные с ними инфраструктурные и промышленные объекты (казармы, дороги, мосты, военные аэродромы, заводы военной техники и вооружения и др.), однако из-за ошибок, неисправности оружия или намеренных преступлений пострадало большое количество мирных жителей. Пилоты НАТО зачастую не предпринимали должных усилий, чтобы удостовериться, что вблизи военных объектов нет мирных жителей, сами они находились на большой высоте и в полной безопасности. Крупнейшими случаями преступлений НАТО в ходе операции 1999 г. были: удар по пассажирскому поезду в ущелье Гырделица, когда погибли 14 человек, а 16 были ранены; бомбардировка колонны албанских беженцев около города Джяковица, когда погибли 70–75 человек и были ранены около 100; удар по телецентру РТС в Белграде, когда погибли 16 человек; удар по китайскому посольству в Белграде, когда погибли три гражданина Китая и 14 были ранены (США были вынуждены выплатить КНР компенсацию); бомбардировка колонны албанских беженцев в деревне Кориша, когда погибли 87 человек и были ранены около 60 (Voon 2001). Также серьезно пострадал город Ниш, по которому удары наносились запрещенными кассетными бомбами, в результате чего в общей сложности погибли 26 и были тяжело ранены 60 мирных жителей (Južne vesti 2023). Еще серьезнее пострадал небольшой город Сурдулица: в городе и его окрестностях было убито 50 мирных жителей, из них 18 детей, ранено 204, разрушено или повреждено более 500 домов (RTS 2009). Всего по данным организации «Центр гуманитарного права», которая проанализировала более 6 тыс. документов и свидетельских показаний, в ходе бомбардировок НАТО погибли как минимум 300 военных и полицейских (274 сербских и 26 бойцов АОК) и 454 мирных жителя, из них 207 сербов и черногорцев, 219 албанцев, 14 цыган (Fond za humanitarno pravo 2018).

Впрочем, Сербия гораздо больше пострадала от бомбардировок во время Второй мировой войны. 6 апреля 1941 г. немецкая авиация подвергла бомбовым ударам Белград. Бомбардировка была осуществлена по приказу Гитлера без какой-либо военной необходимости и из желания отомстить сербам за антигитлеровские демонстрации 27 марта, как признавал на суде в Белграде после войны фельдмаршал Эвальд фон Клейст. В этот день погибли, по наиболее взвешенным оценкам, около 4 тыс. мирных жителей и было серьезно разрушено или полностью уничтожено 2,6 тыс. зданий – значительная часть жилого фонда. Нацисты целенаправленно бомбили густонаселенные кварталы, больницы, здание Народной библиотеки, в которой полностью сгорел весь фонд из 350 тыс. книг и уникальных средневековых рукописей. Сотни людей были убиты и ранены при авиаударах по Вознесенской церкви и бомбоубежищу (Telegraf 2017). В Белграде же в 1999 г. подавляющее большинство зданий после бомбардировок НАТО остались целыми. Город в дни войны в целом жил обычной повседневной жизнью, продолжали работу школы, магазины, кафе и рестораны, хотя множество людей ощущали страх, опасаясь стать жертвой авиаударов, а многие на время уехали из города. Страх через некоторое время сменился чувством народного единства и желанием противостоять агрессии, что нашло отражение в регулярных музыкальных концертах на Площади республики, символизировавших стойкость народа перед лицом нападения (Радивојевић 2022). Тем самым НАТО действовала в целом далеко не так разрушительно, как немецкие самолеты в 1941 г., хотя ошибки и преступления ее пилотов, безусловно, необходимо осудить.

Правительство России оказывало гуманитарную помощь пострадавшему от бомбежек мирному населению Югославии. Еще во время бомбардировок НАТО МЧС России развернуло в районе крупного города Ниш мобильный госпиталь, который за два месяца оказал помощь более 3 тыс. пострадавших. Российские спасатели участвовали в восстановлении разрушенных мостов, разрушенного жилья и водоснабжения (МЧС России 2020). С мая по ноябрь 1999 г. авиацией и автотранспортом МЧС России в СРЮ было доставлено около 1650 тонн гуманитарных грузов, из них 800 тонн – в Косово (в основном палатки, одеяла и спальные мешки для тех, кто лишился крова из-за бомбовых ударов, а также еда и лекарства). Помощь распределялась среди всех нуждающихся, вне зависимости от их национальности и вероисповедания. Кроме России, в оказании гуманитарной помощи Югославии участвовали Швейцария, Австрия и Греция, объединившиеся с Россией в рамках программы «Фокус» для координации своих действий. Основную часть гуманитарных грузов (1329 тонн) предоставила Швейцария (РИА Новости 2019).

В целом можно сказать, что ведущие западные лидеры и крупнейшие западные СМИ в течение 1990-х гг. резко пересмотрели свою позицию, перейдя от стремления сохранить единство Югославии к стремлению отделить Косово от Сербии, что сопровождалось интенсивными бомбежками последней со стороны НАТО и признанием независимости Косово. Эти действия были направлены на реализацию интересов США на Балканах и в мире в целом. В массовом сербском сознании такая политика привела к разочарованию в современном Западе и усилению поддержки России, а также Китая, Ирана и других формирующихся незападных центров силы в современном мире, которые в 1999 г. осудили бомбардировки НАТО, а сегодня не признают независимость Косово. Так, согласно опросу, проведенному в июле 2023 г., если бы Сербии нужно было выбрать между БРИКС и Евросоюзом, 46,9 % опрошенных граждан поддержало бы вступление в БРИКС, и только 35 % – в Евросоюз. 61,4 % опрошенных считают, что доллар перестанет быть ведущей мировой валютой к 2030 г. В качестве основного экономического партнера граждане видят Евросоюз – 69,9 %, затем Китай – 18,6 % и Россию – 11 %. Однако главным политическим партнером в Сербии считают Россию – 48,3 %, а Евросоюз только на втором месте – 29,4 %. Китай таковым считают 17,5 % опрошенных (Danas 2023). Исходя из этих результатов, вполне возможно, что в ближайшие годы в Сербии укрепятся позиции евроскептичных политических сил и произойдут определенные корректировки во внешнеполитическом курсе, который сейчас направлен на вступление в Евросоюз.

Анализ деятельности Межсоюзной комиссии

1918 г. по расследованию военных

преступлений Болгарии против сербов:

объективность или пропаганда?

Для анализа влияния государственных дискурсов о событиях военной истории на процессы нестабильности в странах бывшей Югославии можно рассмотреть один из наиболее ярких случаев: деятельность Межсоюзной комиссии, основанной сербским правительством в ноябре 1918 г. для расследования военных преступлений Болгарии в Восточной Сербии и Македонии в 1915–1918 гг., которая помимо сербов включала двух представителей от стран Антанты (Франции и Великобритании). Несмотря на более чем столетнюю давность, в последние годы интерес к результатам работы Комиссии в Сербии резко возрос, и они широко используются в сербской науке и публицистике. В значительной степени в современной сербской науке именно на базе результатов работы комиссии строится восприятие современной истории болгарского государства. Это обуславливает актуальность анализа деятельности комиссии для сегодняшних межнациональных отношений на Балканах.

Тот факт, что в составе комиссии заседали помимо сербских также и иностранные эксперты, позволяет изначально предположить ее объективность. Однако комиссия создавалась непосредственно сербскими властями, а это означает, что на нее возлагались определенные политические задачи в конкретно-исторических условиях. В этой связи возникает главный вопрос: насколько работа комиссии была объективна и беспристрастна и насколько стремление к объективному установлению правды о страданиях сербов входило в противоречие с заданными правительством внешнеполитическими целями? Этому вопросу и посвящен данный раздел статьи.

В целом вопрос рассмотрения особенностей деятельности и степени объективности анализируемых комиссий пока еще не привлек серьезного внимания российских и зарубежных историков, хотя по нему существует несколько серьезных исследований историков из Сербии и Болгарии. Что касается деятельности Межсоюзной комиссии, прежде всего нужно отметить исследование М. Писарри – итальянского историка, который долгое время проживает и работает в Сербии (Пизари 2021). Он в своей диссертации анализирует военные преступления австро-венгерской и особенно болгарской армии и гражданской администрации против сербов. Писарри в целом принимает выводы Межсоюзной комиссии о размерах преступлений против сербов как истинные, практически не подвергая их сомнению. Он пытается осмыслить объективность некоторых основных выводов комиссии, но не привлекает при этом альтернативных источников (например, болгарских) и поэтому в конце концов соглашается с такими выводами. Болгарский документ, в котором приводится официальное опровержение выводов комиссии, признан им в целом недостоверным, хотя подробный анализ положений документа, оспаривающих выводы комиссии, не был им произведен, что нужно признать одним из недостатков диссертации. В то время как многочисленные работы собственно сербских авторов, ссылающихся на данные комиссии, вообще не подвергаются никакому критическому анализу и автоматически принимаются на веру.

Также имеются болгарские работы, затрагивающие деятельность комиссии. От сербских работ их отличает изначальное недоверие к ее данным, так как комиссия выдвинула целый спектр чрезвычайно серьезных обвинений против болгарского государства и армии. Существует также официальный документ, подготовленный болгарской делегацией для Парижской мирной конференции – ответ на обвинения сербской делегации, то есть на обвинительные материалы комиссии (The Accusations… 1919).