Новгородский образ Святой Софии: первоначальный замысел и его эволюция в контексте древнерусской культуры

скачать Автор: Казаков А. А. - подписаться на статьи автора

Журнал: Историческая психология и социология истории. Том 12, номер 2/ 2019 - подписаться на статьи журнала

DOI: https://doi.org/10.30884/ipsi/2019.02.07

Автор рассматривает вопрос о происхождении образа Святой Софии Новгородской, первоначальном смысле изображения. На протяжении Средних веков его содержание неоднократно подвергалось перетолкованию. Высказывается гипотеза, что литературным источником иконографической композиции могло быть «Сказание о Святой Софии Цареградской».

Ключевые слова: древнерусская культура, иконография, София Премудрость Божия, церковь Великого Новгорода.

Казаков Александр Александрович, ведущий специалист Научной библиотеки МГУ имени М. В. Ломоносова more

Проблема происхождения образа Софии Новгородской (рис. 1) зачастую сводится к разрешению вопроса об образцах, послуживших основой для новгородского извода Премудрости, и исторических условиях, которые привели к созданию столь необычной композиции. Однако аллегорическое по своему замыслу изображение Софии в виде восседающего на престоле венценосного огнеликого Ангела с благословляющим Христом над главой и предстоящими Богоматерью и Иоанном Предтечей не имело однозначной интерпретации уже в эпоху Средневековья. Древнерусская культура, вопреки поверхностному впечатлению, отнюдь не была статичной, замкнутой на раз и навсегда заданных смыслах – вехи и разломы ее истории сказывались на понимании композиции. Иначе сложно объяснить появление на протяжении XV–XVII вв. по крайней мере трех текстов с неоднозначными толкованиями образа Премудрости новгородского извода. Во-первых, это «Слово о Премудрости», в котором иконографический тип Софии в виде венценосного Ангела «объясняется как образ девства» (Флоровский 1995: 157). Во-вторых, не лишенное полемичности новгородское по происхождению «Сказание о Софее», призванное «во всеуслышание напомнить о тождестве Премудрости с ипостасным Логосом, Вторым Лицом Троицы, воплотившимся от Богородицы» (Мейендорф 2018: 439). В-третьих, служба Премудрости «яже в въ великомъ Новеграде», из текста которой следует, «что сочинитель ее не составил себе ясного и отчетливого понятия о Святой Софии: то он разумеет под Премудростию Божиею воплотившееся Слово, Иисуса Христа… то – Божию Матерь» (Никольский 1906: 78). Первоначальный замысел композиции, вероятно, заслонялся позднейшими интерпретациями, которые еще более затемняют ее аллегоризм.

Распутывание столь непростого узла следует начать с прояснения того, как Премудрость Божия понималась в русле восточнохристианской традиции. С. С. Аверинцев, исследовавший этот вопрос, пришел к выводу, что Премудрость есть «свойство» Божества, потенция к самораскрытию несотворенного, Божественного, в тварном[1]. Наблюдение это представляется глубоким и точным, если учесть, что «противопоставление Творца и сотворенного – самая фундаментальная оппозиция христианской теологии, гораздо более важная, чем противопоставление духовного и материального» (Аверинцев 2006: 171).

Из выявленного С. С. Аверинцевым понятия Премудрости Божией следуют несколько важных выводов. Первый – в совершенной полноте София обнаруживает себя в образе Единородного Сына и Слова Божия: как в ипостаси Сына природа Божественная и природа человеческая пребывают неслиянно и нераздельно, так и Премудрость проявляет себя как Божественное в тварном. Сопричастность тварному оказывается необходимой характеристикой Премудрости. С. С. Аверинцев особо выделяет: «Премудрость Ветхого Завета говорит, что Бог “сотворил” ее “началом пути Своего”»[2]. Собственно, такое понимание Софии не позволяет видеть ее исключительно в образе воплотившегося Бога, Иисуса Христа. Амбивалентность тварного и нетварного в Софии подводят ко второму возможному ее пониманию – через обожение, посредством «освящения и возвышения до Бога человеческого естества». Поэтому символом Софии становятся образы энергийно обоженной твари. «Таких образов следует назвать по крайней мере три: Богородица, церковь и священная христианская держава» (Аверинцев 2000: 535–540).

Наблюдения С. С. Аверинцева подтверждаются материалами древнерусской письменности. В послании пресвитеру Фоме (середина XII в.) киевский митрополит Климент Смолятич так рассуждает о Премудрости: «Се бо глаголеть Соломон “Премудрость созда себе храм”: премудрость есть Божество, а храм – человечьство, аки въ храм бо вселися в плоть, юже приять от пречистыа владычица нашеа Богородица истинныи нашъ Христос Богъ. А еже “утвер-див 7 столпов” – сиречь 7 сборов святых и богоносных наших отець» (Понырко 1992: 125). Здесь, очевидно, преобладает ипостасное понимание Премудрости, хотя упоминание семи Вселенских соборов позволяет представить Божественную Премудрость в образе Церкви. Несколько иначе акценты расставлены в тексте памятника, возникшего не позднее начала XIV в., – Толковой Палеи: «Яко же и Соломон рече: Мудрость созда собе храм. Мудрость же мнит Сына Божия, храм же святый Пречистую непорочную бескверную Девицю Богородицю Марью. Аще убо не Премудрость Божья, Сын Божий не бы плоти поносил» (Палея… 1892: 97). Толкование Палеи расширяет понимание Премудрости, в полной мере подтверждая мысль С. С. Аверинцева (2000: 537) о том, что «Христос “есть” Премудрость, но Премудрость еще не “есть” Логос».

Примечательно, что в обоих случаях обращение к теме Премудрости отталкивается от текста притчи царя Соломона (Притч. 9, 1–5):

Премудрость созда себе дом

и утверди столпов седмь,

закла своя жертвенная,

и раствори в чаши своей вино,

и уготова свою трапезу. Посла своя рабы,

созывающи с высоким проповедованием на чашу, глаголющи:

«Иже есть безумен, да уклонится ко мне».

И требующим ума рече:

«Приидите, ядите мой хлеб

и пийте вино, еже растворих вам».

Прообразовательный смысл Премудрости этого фрагмента очевиден, он читается «за богослужением Великого Четверга, когда вспоминается Тайная Вечеря. Византийская литургическая традиция рассматривает Притч. 9 как ветхозаветное предвосхищение тайны Евхаристии» (Мейендорф 2018: 435). Текст Притч. 9 становится основой для одноименного иконографического сюжета «Премудрость созда себе дом», распространявшегося с конца XIII в. на Балканах и присутствующего в программе росписей новгородской церкви Успения на Волотовом поле 1360–1380-х гг. (рис. 2). На Руси обращались к этому сюжету и позднее, в XV–XVI вв. (Прохоров 1985: 8–15). Появление в Новгороде композиции, в которой «фигура Премудрости изображает Логоса-Христа, совершающего Евхаристию согласно символическому предсказанию Книг и притчей», могло быть связано с иконографией Софии Новгородской, а центральная фигура огнеликого Ангела ассоциирована с Христом-Премудростью (Мейендорф 2018: 436–438).

Для такого предположения есть определенные основания, ведь набор «иконографических изводов, представляющих ипостасную Премудрость, весьма разнообразен» и включает в том числе «образы “Христа Ангела Великого совета”, “Христа Благое молчание”, “Христа Недреманное око”, “Христа Ветхого днями (Лифшиц 2002: 141). Перечисленные композиции основываются на ветхозаветных пророчествах и изображают не собственно Христа «в плотском смотрении», а являют аллегории Второго Лица Троицы до Его воплощения и вочеловечения. Поэтому «в огнезрачном Ангеле нужно видеть Ангела великого совета, Сына Божия, – здесь оживает древний иконографический сюжет» (Флоровский 1995: 153).

С другой стороны, позднейшая традиция не дает поводов для отождествления образов Софии на новгородской иконе и в композиции «Премудрость созда себе дом». Различие двух изображений Премудрости отмечал в конце XVII в. Евфимий Чудовский. В образе Софии, «червлено лице имущей, крилатей, въ царстей одежди со жезлом седящей», он видел отход от канонов иконописания, «приличнее», по его мнению, «писати Святую Софию» либо в образе «воплощеннаго Христа Бога», либо «по пророчеству мудраго Соломона, храм, имущ внутрь Христа и столпы седмь, и над столпами Дух Святый в голубине образе» (Филимонов 1874: 21). Также эта версия происхождения образа Софии Новгородской сталкивается с трудностями как иконографического, так и текстологического характера. Во-первых, образ огнеликого Ангела новгородского извода Святой Софии «не имеет иконографических признаков, которые указывали бы на личность Христа» (Гукова 2003: 206; ср.: Подобедова 1972: 40–41, прим. 4), таких как наличие крестчатого или восьмиугольного нимба либо пояснение «IС ХС». Во-вторых, «Слово о Премудрости», представляющее толкование новгородского образа, также не позволяет видеть в изображении Ангела аллегорию Второго Лица Троицы.

Интересно и другое. Если получившая известность в Новгороде второй половины XIV в. иконография «Премудрость созда себе дом» оформляется как иллюстрация к Притч. 9, то связать появление композиции Софии Новгородской с каким-либо авторитетным текстом затруднительно. Скорее наоборот: замысловатость изображения, по-видимому, порождает необходимость его письменного разъяснения, «Слова о Премудрости». «Неизреченнаго девства чистота, смиренныя мудрости истинна», – так истолковывает Премудрость неизвестный автор «Слова»; в целом текст касается разъяснения важнейших иконографических элементов композиции. Например, присутствие в ней образов Богородицы и Иоанна Предтечи связывается с тем, что они – носители девства, то есть сопричастны Божественной Премудрости (Никольский 1906: 79).

Сам факт наличия толкования, однако, отнюдь не говорит о том, что оно разъясняет первоначальный замысел сложного образа Софии Новгородской. Происхождение «Слова о Премудрости» также остается загадкой, хотя на этот счет высказывались некоторые соображения. А. Е. Мусин (2016: 147) обратил внимание на выдержки из толкования образа Софии в послании константинопольского патриарха Луки Хрисоверга князю Андрею Боголюбскому по списку Никоновской летописи и на этом основании отнес появление «Слова о Премудрости» к 60-м гг. XII в. Однако, как показал Б. М. Клосс (1980: 130–132), отрывки из «Слова» были внесены в текст послания патриарха в момент составления Никоновского свода в 30-х гг. XVI в.[3] А. И. Никольский, опубликовавший текст толкования по рукописи Чудова монастыря № 320, датировал ее предельно общо, XV в. (Никольский 1906: 156), впоследствии Т. Н. Протасьева (1980: 187–188) отнесла время возникновения сборника с толкованием к первой половине XV в.

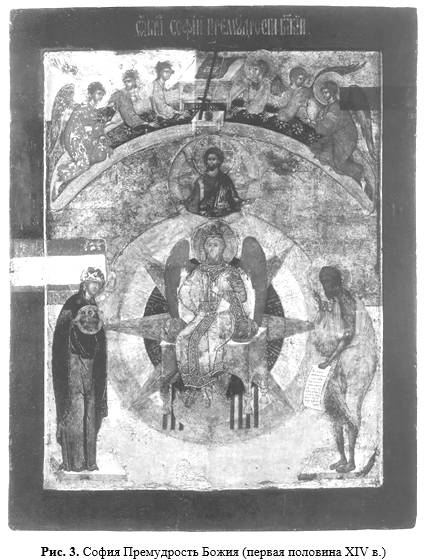

На вторичность «Слова о Премудрости» по отношению к образу Софии Новгородской указывает и Л. И. Лифшиц. Формирование соответствующей композиции он возводит к «среде художников, связанных с двором московского митрополита Киприана», а старейший сохранившийся образ Софии Премудрости Божией из собрания Благовещенского собора Московского Кремля (рис. 3) датирует первой четвертью XV в. Появление соответствующей иконографии Софии Премудрости Божией в Новгороде, по мнению Л. И. Лифшица, происходит вследствие заимствования лишь в конце XV в., когда в результате деятельности архиепископа Геннадия «икона крылатой Премудрости и стала храмовым образом Софийского собора в Новгороде». При этом «огнеликий ангел постепенно превращается в олицетворение абстрактного понятия “девства”, а слово “премудрость” перестает восприниматься как имя, но окончательно превращается в понятие, связанное с даром Господа, и с добродетелями, открывающими путь к Богу» (Лифшиц 2002: 148–149).

Предложенная Л. И. Лифшицем схема требует критического подхода. Во-первых, принимая его датировку создания композиции Софии Премудрости Божией и возможное время составления «Слова о Премудрости» по списку Чуд. № 320, нужно отметить, что их появление если не одновременно, то разделено не таким уж значительным промежутком, в пределах двух-трех десятилетий. При этом первоначальный замысел аллегорического образа оказывается едва ли не полностью утраченным и заменен довольно невнятным толкованием. Логичнее предположить, что толкование было составлено в культурной среде, совершенно отличной от той, где первоначально сформировалась композиция. Во-вторых, факт нахождения образа Софии Премудрости Божией, который Л. И. Лиф-шиц не без основания считает древнейшим, в Благовещенском соборе Москвы отнюдь не означает, что икона была написана именно там: она могла попасть туда гораздо позже. Не исключено, что икона Премудрости оказалась в Благовещенском соборе после московского пожара 1547 г., когда по приказу царя в столицу свозились иконы из многих русских городов, «доколе новые иконы напишут». Однако не все привезенные в Москву иконы были возвращены: как свидетельствовал в 1553–1554 гг. благовещенский поп Сильвестр, «иные привозные иконы и еще зде» (Бодянский 1847: 19–20). Между тем образ восседающей на троне венценосной Премудрости и коленопреклоненного посадника фиксируется на новгородских монетах со времени начала их чеканки в 1420 г. Нельзя не согласиться с А. Е. Мусиным (2016: 146; ср.: Янин 2013: 275–276) в том, что появлению изображения на монетах должна была предшествовать адаптация образа Софии Премудрости Божией в Новгороде по крайней мере в течение двух-трех десятилетий, с конца XIV в., ведь изображение должно было быть узнаваемым и прочно ассоциироваться с Новгородом. В-третьих, с учетом вышесказанного сомнительной выглядит попытка привязать появление образа Премудрости в Новгороде к деятельности архиепископа Геннадия в конце XV в. – прямых свидетельств тому нет. «Сказание о Софее» сообщает лишь, что присланный из Москвы владыка был инициатором перемен в новгородской богослужебной традиции, утвердившейся со времен постройки Софийского собора. Празднование Премудрости Божией в Новгороде искони совершалось во «вси дванадесять владычних праздников по древнему преданию», а «Геннадий же архиепископ премысли один от двуюнадесять владычних праздников, праздновати повеле Успение Богородицы» (Никольский 1906: 98). Причины, побудившие владыку поступить подобным образом, неясны. С одной стороны, допускают «и прямое подражание Москве с ее соборной церковью Успения, – Геннадий был московским ставленником» (Флоровский 1995: 149), с другой – полагают, «что прекрасно объясняет установление главного богородичного праздника в качестве престольного праздника собора св. Софии» присущий архиепископу традиционный «взгляд на Богородицу как “храм Премудрости”» (Мейендорф 2018: 438).

Тем не менее едва ли воля московского ставленника на новгородской кафедре, при всей широте затеянных им перемен, привела к адаптации аллегорического образа Премудрости Божией в Новгороде: есть бесспорные доказательства, что Геннадий был непримиримым противником иконописных аллегорий. Как показал Н. К. Голейзовский (1980: 130 и след.), серьезное смущение посетившего в 1495 г. Псков Геннадия вызвал образ, позднее получивший название «Ты еси Иерей во век по чину Мелхиседекову», крайне усложненная композиция, в центре которой «был изображен Спас в образе царя и пророка Давида, в белой митре, в одеждах святителя, в саккосе», сидящий позади Голгофского креста, на верхней перекладине которого «на уровне груди Иисуса помещалось второе его изображение в виде огненного юноши в царском венце, с мечом в руке». На самом кресте был изображен распятый белый серафим. Устроенный архиепископом расспрос иконников о подлинниках, с которых был написан столь странный образ, ни к чему не привел: псковские иконописцы «писан(ь)я… о том не предложили никоторого». И лишь впоследствии, видимо, как результат прений с владыкой, на эту композицию было создано пространное толкование. Учитывая отношение Геннадия к аллегорической иконописи, можно предположить, что на момент прибытия владыки из Москвы образ Премудрости уже давно находился в Софийском соборе и был почитаем новгородцами.

Таким образом, с большой долей вероятности можно говорить о местном, новгородском происхождении рассматриваемой композиции, а сам лик царственной новгородской Софии едва ли следует возводить к аллегорическим изображениям Сына Божия по ветхозаветным пророчествам. Ключом к обнаружению письменного источника образа Премудрости Божией, который является ядром всей композиции, может служить отличительная особенность Святой Софии в образе Ангела, именно – его огнеликость. Эта особенность отмечается и «Словом о Премудрости»: «Имать девьство лице девиче огнено. Огнь есть божество, попаляя страсти тленныя, просвещая же душю чисту» (Никольский 1906: 79). Такое объяснение, по всей вероятности, являет плод переосмысления изначального замысла композиции. Большинство ученых интерпретаций также не проясняет специфику образа Ангела-Премудрости. Так, Е. Н. Тру-бецкой (2011: 81), понимая Премудрость как «предвечный замысел Божий о творении, коим вся тварь небесная и земная вызывается к бытию из небытия», не без эстетизма видит в ее огненном облике «пурпур Божьей зари, зачинающейся среди мрака небытия, это – восход вечного Солнца над тварью». Эсхатологически ориентированный взгляд Л. И. Лифшица (2002: 148) связывает «образ огнекрылого ангела» с «описаниями апокалиптических видений пророка Малахии и Иоанна Богослова. У Малахии (Мал. 3:2) говорится об ангеле, подобном “огню расплавляющему”. “Откровение” Иоанна – об ангеле с лицом, “как солнце, сияющее в силе своей”».

С. Н. Гукова (2003: 205–207, 220) доверяет объяснению «Слова о Премудрости», в котором огонь толкуется как видимое явление Божества, и видит в огнеликом Ангеле персонификацию Божественной энергии: «Светоносный Ангел-Премудрость не только отражает божественный фаворский свет, но и является его источником, единственным каналом, по которому освящающая благодать изливается в мир». Разъясняя мотив «девства», который в толковании связывается с Премудростью, исследовательница предполагает, что «Слово о Премудрости» являет собой «плод монастырской культуры. Целомудренное девство вознесено здесь до Премудрости, а в символическом Ангеле благочестивым инокам виделся здесь лик самой Богородицы». Такая интерпретация, однако, позволяет сделать вывод, что в «Слове о Премудрости» дана уже вторичная переработка идеи образа, отличная от изначального.

Да и вообще разъяснения в «Слове о Премудрости» отличаются туманностью и при желании могут стать основой совершенно различных интерпретаций. Так, в отличие от С. Н. Гуковой, относящей толкование к паламитской традиции, Г. В. Флоровский (1995: 157–159) полагал, что мотив девства в «Слове о Премудрости» «можно связывать с тем своеобразным аскетико-эротическим движением, которое с особой силой вспыхивает в немецкой мистике XIV в.». Именно «это движение было связано с символом или образом Премудрости», являвшейся визионеру Генриху Сузо «под женским образом». В результате контактов с Западом соответствующие тексты вполне могли распространиться в Новгороде и Пскове. Примечательно, что «Сузо видел Христа в образе распятого серафима», а образ этот, как показано выше, присутствовал на псковской иконе, вызвавшей негодование архиепископа Геннадия.

Вместе с тем существует еще один текст, который мог повлиять на создание новгородской композиции. Это «Сказание о святей Софее в Цареграде», повествующее о создании Софийского храма в Константинополе. Древнерусский текст «Сказания…» представляет собой перевод греческого текста времени иконоборчества, первой половины IX в. Этот перевод уже был известен посетившему около 1200 г. Константинополь новгородскому паломнику Добрыне Ядрейковичу, впоследствии (с 1210 г.) – новгородскому архиепископу Антонию (Давыдова 2001: 561, 565–566; Леонид 1889: III). Согласно «Сказанию», при возведении храма, когда «зижители» ушли обедать, оставив при постройке сына одного из них, явился некий «каженик», «и глагола отроку: что ради не скончають дела Божия делающии, но оставл е и отидоша обедати?». Получив ответ, что строители вскоре вернутся и вновь приступят к делу, «каженик» настоял, чтобы мальчик отправился звать «зижителей» скорее возобновить работы. «И аз кленутися, чадо, тако ми святыя София, иже есть Слово Божие, си ныне зижема, не отиду отсюду, дондеже возвратишися, зде бо есть повелено пребывати и хранити от Слова Божия», – заверил «каженик». Мальчик тотчас пошел и рассказал о случившемся явлении отцу, а затем и императору, который «сзва вся кажники своя и казаше ему когождо их, глаголя ему: еда сей есть, или сей? Отрок же рече, яко не единому от сих подобну быти тому каженику», отметив характерную деталь его облика: «от обличия его огню исходити». Император понял, что явившийся есть не кто иной, как Ангел Господень, открывший к тому же «церковное наречение» строящегося храма, «да имянуется Святая София Слово Божие». Император решил, «яко ктому на здание не възвратитись отроку, яко да хранить Святы Ангел таковую церковь, по клятве его, до скончания всего мира» (Леонид 1889: 11–13).

Таким образом, можно говорить о непосредственной связи огнеликого Ангела с храмом Софии Константинопольской, хотя об отождествлении его с самой Премудростью, очевидно, не могло идти и речи: София, судя по тексту, понималась вполне традиционно, как Слово Божие, Второе Лицо триипостасного Божества. А храм Премудрости в Новгороде устраивается во многом как аналогия Святой Софии Константинопольской. Как отмечает М. Б. Плюханова (1997: 498), новгородцы «в наибольшей степени воспроизводят идеальную иерусалимско-цареградскую модель пространства с великим Господским храмом и крестом в центре»[4]. Поэтому заимствование Новгородом соответствующей символики вполне уместно и «Сказание о Святей Софее в Цареграде» используется для трансляции символов, в первую очередь Ангела – стража храма Святой Софии. Вероятно, на новгородской иконе изображается страж как Софийского храма в Новгороде, так и всей Новгородской земли в целом. О последнем могут свидетельствовать императорские одежды Ангела, венец на его главе и жезл в правой руке. Не исключено, что такое облачение опять же восходит к «Сказанию о Святей Софее в Цареграде», где упоминается, что «облачашежеся царь в тонку и белу поняву и убрус темен имяше на главе своей, и в руце своей жезл имяше» (Леонид 1889: 10). Кроме того, помещенная в верхней части композиции Этимасия, Престол уготованный, на который воссядет Христос в конце времен[5], может указывать, что Ангел будет пребывать на своем месте вплоть до Второго пришествия Спасителя, как и следует из текста «Сказания». Примечательно также, что Ангел, согласно легенде, является в образе «каженика», то есть скопца (Срезневский 1893: 1173)[6], – его изображение впоследствии вполне могло быть перетолковано как «образ девства».

Вместе с тем, повторимся, сам Ангел едва ли может быть отождествлен с ипостасной Премудростью, поэтому, вероятно, не столь уж далек от истины А. Е. Мусин, полагающий, что в образе «Святой Софии в Новгороде почитали саму Церковь как возглавляемое Христом сообщество людей и святых»[7], а в композиции оправдано изображение Спасителя непосредственно над главой Ангела, ведь глава Церкви Сам Христос. Понятным становится изображение Деисиса, Богоматери и Иоанна Предтечи как непосредственно причастных ипостасной Премудрости, которой посвящен главный храм Новгородской земли. Очевидно, в контексте новгородской средневековой культуры Святая София понималась весьма широко. А. Е. Мусин обращает внимание на случаи упоминания в новгородской летописи Святой Софии, которая предстает «как постоянно действующее лицо новгородской истории». Первое упоминание относится к 1216 г., когда в ходе Липицкой битвы новгородцы «божию силою и помочью святыя Софии одолѣ» войско Юрия Всеволодовича и его младших братьев (Новгородская… 1950: 56). По свидетельствам летописи, Святая София и далее покровительствует Новгороду: охраняет Новгородскую землю от врагов, с ее помощью вершатся благие начинания новгородцев. Новгород благодаря заступничеству Софии становится сакральным пространством[8]. В связи с этим стоит вспомнить приведенные выше С. С. Аверинцевым образы «храма» и «христианской державы» как проявлений Премудрости Божией – в данном контексте, как нам кажется, они также вполне уместны. «Церковное» и «политическое» средневекового Новгорода в образе огнеликого Ангела неразделимы, как неразделимы они в контексте древнерусской культуры. Поэтому, вероятно, «икона была даже не столько храмовой иконой Софийского собора, сколько иконой всей Новгородской Церкви» (Мусин 2016: 138–145) и, шире, Новгородской земли.

В этом, по-видимому, и заключался изначальный замысел слож-ной аллегории, и лишь гораздо позже[9] произошла утрата смысла композиции, сформировавшегося во времена государственного и религиозного подъема Новгородской земли, видимо, в последней трети XIV в.[10] – времени, когда под влиянием искусства эпохи Палеологов аллегорические композиции получили широкое распространение[11].

Литература

Аверинцев, С. С.

1977. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Наука.

2000. К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской. В: Петрухин, В. Я. (сост.), Из истории русской культуры. Т. 1. Древняя Русь. М.: Языки русской культуры, с. 520–551.

2006. Григорий Палама. В: Аверинцев, С. С., София-Логос. Словарь. Киев: Дух i Лiтера, с. 170–174.

Бодянский, О. М. 1847. Московские соборы на еретиков XVI века. Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских. Вып. 3. Отд. II. М.: Университетская Типография, с. 1–30.

Буланин, Д. М. 2012. Афон в древнерусской письменности до конца XVI в.: Из истории образа по памятникам, учтенным в «Словаре книжников и книжности Древней Руси», а также пропущенным при его подготовке. В: Буланин, Д. М., Творогов, О. В. (сост.), Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Ч. 3. СПб.: Дмитрий Буланин, с. 427–634.

Голейзовский, Н. К. 1980. Два эпизода из деятельности новгородского архиепископа Геннадия. В: Удальцова, З. В. (отв. ред.), Византийский временник. Т. 41. М.: Наука, с. 125–140.

Гукова, С. Н. 2003. София Премудрость Божия (к новгородскому изводу). В: Ананьич, Б. В., Янин В. Л. (отв. ред.), Новгородский исторический сборник. Вып. 9(19). СПб.: Дмитрий Буланин, с. 197–220.

Давыдова, С. А. 2001. «Сказание о св. Софии Цареградской» в Летописце Еллинском и Римском. В: Лихачев, Д. С. (отв. ред.), Труды отдела древнерусской литературы. Т. 52. СПб.: Дмитрий Буланин, с. 561–566.

Клосс, Б. М. 1980. Никоновский свод и русские летописи. М.: Наука.

Леонид, архим. 1889. Сказание о Св. Софии Цареградской. Серия Памятники древней письменности и искусства. Т. 78. СПб.

Лифшиц, Л. И. 2002. Премудрость в русской иконописи. В: Литаврин, Г. Г. (отв. ред.), Византийский временник. Т. 61(86). М.: Наука, с. 138–150.

Максим Грек, преп. 2014. Соч.: в 2 т. Т. 2. М.: Рукописные памятники Древней Руси.

Мейендорф, И., протопр. 2018. Премудрость-София: противоположные подходы к сложной теме. В: Мейендорф, И., Церковь в истории: Статьи по истории Церкви. М.: Эксмо, с. 430–443.

Мусин, А. Е. 2016. Загадки дома Святой Софии: Церковь Великого Новгорода в X–XVII вв. СПб.: Петербургское востоковедение.

Никольский, А. И. 1906. София Премудрость Божия: Новгородская редакция иконы и службы Св. Софии. Вестник археологии и истории, издаваемый Императорским Археологическим институтом. Вып. XVII. СПб., с. 69–102.

Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. 1950. М.; Л.: Изд-во АН СССР.

Палея Толковая по списку, сделанному в Коломне в 1406 г. 1892. М.

Плюханова, М. Б. 1997. О традициях Софийских и Успенских церквей в русских землях до XVI века. В: Пермяков, Е. В. (сост.), Лотмановский сборник. Вып. 2. М.: ОГИ, Изд-во РГГУ, с. 483–510.

Подобедова, О. И. 1972. Московская школа живописи при Иване IV: работы в Московском Кремле 40–70-х годов XVI в. М.: Наука.

Понырко, Н. В. 1992. Эпистолярное наследие Древней Руси XI–XIII веков: Исследование, тексты, переводы. СПб.: Наука.

Протасьева, Т. Н. 1980. Описание рукописей Чудовского собрания. Новосибирск: Наука.

Прохоров, Г. М. 1985. Послание Титу-иерарху Дионисия Ареопагита в славянском переводе и иконографии «Премудрость созда себе дом». В: Лихачев, Д. С., Прохоров, Г. М., Салмина, М. А. (ред.), Труды отдела древнерусской литературы. Т. 38. Л.: Наука, с. 7–41.

Срезневский, И. И. 1893. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1. М.: Отделение русского языка и словесности Императорской АН.

Трубецкой, Е. Н. 2011. Три очерка о русской иконе. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра.

Филимонов, Г. Д. 1874. Очерки русской христианской иконографии. Ч. 1. София Премудрость Божия. Вестник общества древнерусского искусства 1–3: 1–20.

Флоровский, Г. В. 1995. О почитании Софии, Премудрости Божией, в Византии и на Руси. Альфа и Омега 1(4): 145–161.

Янин, В. Л. 2013. Очерки истории средневекового Новгорода. М.: Русскiй мiръ; ИПЦ «Жизнь и мысль».

[1] «Премудрость – самораскрытие сокровенного трансцендентального Бога в строе природы, в строе человеческого коллектива и в строе индивидуальной человеческой “духовности”» (Аверинцев 2000: 534).

[2] Здесь С. С. Аверинцев обращается к тексту Притч. 8, 22. Максим Грек, разъясняя вопрос о «тварном» во Христе-Премудрости, толкует указанный стих в более широком контексте Притч. 8:22–25 и Канона Великого Четверга: «Яве глаголя Божие Слово ко Арию злочестивому: учися, о злочестивейшый человек Арие, яко се, еже “прежде в век и хълмов ражает Отец” предвечное и присносущное еже от пребезначялного Отца божественое Рожество Мое являет; а еже “създа Мя в начяток путем Своим”, являет еже в последних век плотию Рожество Мое» (Максим Грек 2014: 137). Сотворенную Премудрость упоминает «Слово о Премудрости», толкование на новгородский образ Святой Софии: «Ездра рече о премудрости: Господь созда премудрость и подаа любящим ю» (Никольский 1906: 80).

[3] Г. В. Флоровский также указывал на то, что «Слово о Премудрости» «вставлено (с явным нарушением связи речи) в пространную редакцию послания патр. Луки Хризоверга к Андрею Боголюбскому (по Никоновской летописи)» (Флоровский 1995: 156).

[4] Ориентация Новгорода на константинопольскую модель вполне осознавалась и в эпоху Средневековья, во всяком случае, в середине XVI в. царский любимец благовещенский поп Сильвестр писал, что «Князь Великий Владимер Ярославич повеле в Новеграде поставити церковь каменну, святую Софию, Премудрость Божию, по Цареградскому обычяю» (Бодянский 1847: 20).

[5] «Эсхатологический смысл придает иконе и изображение Престола уготованного, который является символом конца времен», – отмечает А. Е. Мусин (2016: 150).

[6] «В византийских легендах, – отмечает С. С. Аверинцев (1977: 20), – люди так часто принимают явившегося им ангела за придворного евнуха, что делается очевидным, насколько они склонны были принимать придворных евнухов хотя бы за “подобие” ангелов, за их метафору».

[7] Также и у О. И. Подобедовой (1972: 41, примеч. 4) образ Софии есть «толкование святей и апостольской церкви».

[8] О восприятии Новгорода как сакрального пространства см. подробнее: (Буланин 2012: 473–475).

[9] По-видимому, важнейшим этапом этого процесса стало присоединение Новгорода к великокняжеской Москве, когда идея новгородской государственности лишилась всякого смысла, а церковное управление перешло в руки московских ставленников, не слишком уважительно относившихся к новгородским традициям.

[10] А. Е. Мусин (2016: 138–145) не без оснований связывает создание образа, символизировавшего новгородскую Церковь, с устроением семисоборной организации Великого Новгорода.

[11] Вполне можно согласиться с С. Н. Гуковой (2003: 220), «что образ Премудрости, какой она предстает перед нами на новгородской иконе, является продуктом культуры палеологовского времени, если говорить об общем направлении религиозного и художественного мышления».