Вернуться на страницу ежегодника

Долгосрочная динамика технологического роста

(с 40 000 лет до н. в. до раннего XXII в.), количественный анализ* (Скачать pdf)

DOI: https://doi.org/10.30884/978-5-7057-6258-3_08

Леонид Ефимович Гринин, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; Институт востоковедения РАН

Антон Леонидович Гринин, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Андрей Витальевич Коротаев, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; Институт Африки РАН

В настоящей статье рассматривается долгосрочная динамика технологического прогресса на протяжении всего исторического процесса и на основании этих результатов, а также наших теорий даны прогнозы на ближайшие 100 лет. Мы основываемся на теории принципов производства и производственных революций, которая дает основания для измерения скорости технологического прогресса и позволяет строить некоторые прогнозы. Нам удалось установить общую динамику ускорения технологического роста за последние 40 000 лет, которая может быть описана с высокой точностью (R2 = 0,99) с помощью простого гиперболического уравнения: yt = C/t0 – t, где yt является скоростью технологического роста, измеряемого в числе технологических фазовых переходов за единицу времени, при постоянных переменных t0 и C, где t0 можно интерпретировать как точку технологической сингулярности.

Ключевые слова: технологический прогресс, принцип производства, производственная революция, фаза, скорость технологического прогресса, фазовые переходы, глобальное старение.

Несмотря на то что технологический прогресс с периода 40 000 л. н. показывает постоянный рост, следуя гиперболическому ускорению, в этом росте можно наблюдать заметные флуктуации. Эти флуктуации могут быть объяснены тем фактом, что технологическое развитие идет в рамках сверхдлинных циклов. Мы показываем, что в рамках этих циклов фазы аккумуляции основных прорывных инноваций заменяются фазами быстрого роста совершенствования и распространения инноваций. Мы также обсуждаем, какую дату принять за точку сингулярности в наших расчетах. Согласно расчетам, основанным на выборе ключевых периодов фазовых переходов в технологической эволюции, дата сингулярности пришлась на начало XXI в. Сингулярность рассматривается нами не как формальный математический момент, но как некий аттрактор, в районе которого можно ожидать радикального изменения прежней модели технологического прогресса со всеми вытекающими из этого последствиями. Некоторые из них нами будут показаны.

В настоящее время довольно распространенным является представление, что технологический прогресс замедляется с 1970-х гг. Однако, как уже было отмечено, в скорости технологического прогресса на протяжении всей его истории наблюдаются значительные флуктуации. Основываясь на теории производственных революций, мы ожидаем нового мощного ускорения технологического развития после 2030-х гг. и затем замедления прогресса в конце XXI – начале XXII столетия. Мы предполагаем, что глобальное старение станет как одним из важнейших факторов этого ускорения, так и (к концу XXI – началу XXII столетия) фактором, тормозящим технологический прогресс. В настоящей статье мы рассмотрим социально-экономические механизмы такого ускорения и замедления.

1. ВВЕДЕНИЕ

Рост скорости исторического процесса

В современном мире люди ежедневно имеют дело с бесчисленным количеством достижений научно-технологического прогресса, становясь все более зависимыми от них и уделяя все больше времени их освоению.

В целом вся история человечества, особенно

последние столетия, может быть описана (хотя и с некоторыми существенными

оговорками)

в аспекте научно-технологических достижений, особенно информационных технологий (Kurzweil 2001; Galor, Tsiddon

1997; Kremer 1993; Carree 2003; Phillips 2011; Kayal 1999; Гринин Л. Е., Гринин

А. Л. 2015а; 2015б; Grinin L., Grinin

A. 2016; Grinin L., Grinin A., Korotayev 2017a; 2020a; 2020b). Технологический рост является

одним из наиболее важных факторов социального

преобразования и развития. И поэтому весьма важно определить основные паттерны

в истории технологического развития и попытаться предвидеть предстоящие

изменения в технологиях и обществе. К сожалению, этому вопросу посвящено

недостаточно исследований. Также существует недостаток работ, которые могли бы

систематически и последовательно описать технологическое развитие и дать

научное объяснение того, почему и как происходят технологические революции.

Вопрос о скорости технологического роста обсуждался нами ранее (Grinin 2006; Гринин 2006а; 2009; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015а; Grinin, Korotayev 2015a; Grinin L., Grinin A., Korotayev A. 2020а; 2020b). На эту тему опубликовано множество интересных (хотя часто и противоречивых) сценариев и дискуссий о развитии технологического прогресса (Huebner 2005; Modis 2005)(Ayres 2006; Modis 2006; Magee and Devezas 2011; Linstone 2014) (Modis 1999; Martino 2003; Farmer and Lafond 2015).

Стоит отметить сильную взаимосвязь между различными социальными факторами. На наш взгляд, технологический фактор можно отнести к особенно важным социальным факторам, наиболее влияющим на другие[1], по нескольким причинам:

1. Значительные изменения в производственной базе приводят к увеличению избыточного продукта, богатства и на протяжении большей части человеческой истории к быстрому росту населения, что, в свою очередь, значительно повлияло на рост производства, а также на скорость инноваций (Kremer 1993; Korotayev 2005; 2006b; 2007a; 2008; 2012; Grinin 2011; 2012; Гринин 2016). Эти процессы привели к изменениям во всех сферах жизни (Grinin 2006; 2007a; Гринин 2009; 2012; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015a; 2015в; Grinin L. E., Grinin A. L. 2016; Korotayev 2006a; 2007b; 2009; 2013; Korotayev, Zinkina et al. 2011; Korotayev, Zinkina, Andreev 2016). Между тем переход к новым общественным отношениям, новым религиозным формам и т. д. связан не столько с экономическими и демографическими изменениями, сколько с технологическими преобразованиями.

2. Несмотря на то что возникновение больших объемов прибавочного продукта может быть объяснено и некоторыми другими факторами (естественное изобилие, удачная торговля, война и др.), исключительные условия нельзя заимствовать и внедрить, как новые технологии, которые могут распространяться, и, таким образом, они появляются во многих обществах.

3. Производственные технологии касаются общества в целом и, что особенно важно, они связаны прежде всего с основной массой работающего населения, в отличие от элитарной культуры или престижного потребления, которые касаются только верхних слоев общества.

Важно учитывать, что чем выше скорость технологического прогресса, тем более заметно его воздействие на социальные изменения и социальную эволюцию. Исторический процесс имеет тенденцию ускоряться вместе с технологическим ростом, в то время как за этим не успевает ни индивидуальное, ни общественное сознание. Это обоснованно вызывает опасения за будущее общества и Мир-Системы, в связи с чем важно любое исследование, позволяющее прогнозировать изменения скорости технологических инноваций. В настоящей статье на основе изучения технологического роста мы делаем попытку прогноза возможных флуктуаций в скорости технологического развития в ближайшие десятилетия. Конечно, прогнозирование, касающееся путей технологического прогресса, – сложная задача. Но, несмотря на это, мы верим, что это возможно, во-первых, с помощью понимания важнейших процессов прошлых и настоящих ритмов и трендов, а во-вторых, с использованием теорий, помогающих описывать и анализировать относительно повторяющиеся паттерны в определенные промежутки времени (Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015а; Grinin L., Grinin A., Korotayev 2017a).

Цели исследования

Настоящая статья ставит своей целью: 1) предложить теорию, объясняющую механизмы и циклы масштабных технологических изменений (революций) с кратким изложением технологической эволюции на протяжении всего исторического процесса в соответствии с теорией; 2) предложить концепцию и методологию расчета скорости технологической эволюции начиная с глубокой древности и до первых десятилетий XXII столетия; 3) показать, как, когда и по каким причинам в ближайшем будущем скорость технологического прогресса начнет изменяться и в итоге замедляться. Поскольку технологический прогресс, по нашему мнению, во многом задает темп всему историческому процессу, несомненно, что изменения в его скорости повлекут значительные изменения в развитии человеческой цивилизации в целом и, возможно, даже в эволюции человечества и человека.

Структура статьи

Статья состоит из введения, пяти частей и заключения. В первой части мы очень кратко представляем основные идеи теории принципов производства и производственных революций, даем краткое описание технологических изменений в течение всего исторического процесса согласно периодизации, вытекающей из предложенной теории, а также некоторые прогнозы относительно новой волны технологических изменений (заключительной фазы кибернетической революции) до конца текущего столетия. Таким образом, наше исследование охватывает очень широкий промежуток между верхним палеолитом, или человеческой революцией (Mellars, Stringer 1989), и предстоящей «постчеловеческой» революцией, последствия которой неясны во многих отношениях, но которая, очевидно, положит начало новой эре (подробнее см.: Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015а; Grinin L., Grinin A. 2016).

Следующие две части посвящены математической интерпретации технологического прогресса в соответствии с предложенной моделью и методами, описанными во введении. В третьей части мы представляем математическую интерпретацию хронологии (описанной в нарративном виде в первой части), а именно длительность 24 этапов технологической эволюции и измерение различных пропорций между ними.

Четвертая часть содержит расчеты скорости технологического прогресса и даты его замедления.

Последняя, пятая, часть посвящена проблемам взаимосвязи между глобальным старением и технологическим прогрессом, поскольку мы считаем глобальное старение одним из наиболее важных факторов (и при этом фундаментально новым в истории), который может сначала ускорить, а затем замедлить научно-технический прогресс. Заключение посвящено вопросам о возможном влиянии глобального старения на модель потребления.

Материалы и методы

Для решения указанных задач мы используем, во-первых, теорию принципов производства и производственных революций (которая успешно разрабатывается нами уже на протяжении 30 лет), позволяющую понять логику технологического развития в рамках исторического процесса и их периодизацию. Теория была детально описана ранее (Гринин 2006а; 2009; 2012; 2015а; Grinin 2006; 2007a; 2007b; 2012; Grinin L., Grinin A. 2013a; 2013b; 2014; 2015a; 2015b; 2016; Grinin, Korotayev 2015a; Grinin L., Grinin A., Korotayev A. 2017а). Во-вторых, мы используем математические методы, которые позволяют, опираясь на указанную периодизацию, показать скорость технологического прогресса (как частоту фазовых переходов в единицу времени). Для этого используется методология, приложенная к более длительным процессам (см., в частности: Modis 2005). Мы также использовали достаточно известные формулы, которые позволяют сравнить наши результаты с результатами, полученными исследователями, измерявшими скорость общей эволюции на Земле, в том числе определяя так называемую сингулярность, которая показывает, когда можно ожидать переломного момента и качественных изменений в исследуемом процессе.

Проблема глобальной исторической сингулярности, особенно в рамках проблематики Большой истории, обсуждается уже несколько десятилетий (см., например: Панов 2004; 2005; 2006; 2008; 2009; 2013; Kurzweil 2005; Ayres 2006; Modis 2006; Muehlhauser, Salamon 2012; Magee, Devezas 2011; Eden et al. 2012; Shanahan 2015; Callaghan et al. 2017; Korotayev 2018; Nazaretyan 2015; 2016; 2017; 2018; см. также: LePoire, Korotayev 2020). Сингулярность стала особенно популярной благодаря Р. Курцвейлу, техническому директору в области машинного обучения и обработки естественного языка компании Google, в особенности его книге The Singularity is Near (2005), а также через создание им Университета Сингулярности (2009), активную PR-кампанию и др.

Несмотря на критику, гипотеза сингулярности может представлять определенный интерес для анализа социальной макроэволюции и теории исторического процесса на современном этапе развития человеческого общества.

Для объяснения причин замедления в будущем скорости технологического процесса мы стремились выделить реальные механизмы и отношения, способные замедлить это движение. Мы связываем последнее с глобальным старением (как одним из важнейших результатов технологического прогресса), однако мы увидим, что влияние старения на скорость технологического прогресса не линейна, здесь можно выделить по крайней мере два крупных этапа.

Насколько нам известно, подобных исследований еще не было. Оно тем более важно, что в истории человечества еще не было ситуации, когда пожилые люди составляли бы столь большую долю населения и в перспективе эта доля росла. И от ответа на этот вызов во многом будет зависеть дальнейший ход социальной эволюции. Стоит отметить, что влияние глобального старения на темпы и направления научно-технологического прогресса исследуется недостаточно (Galor, Weil 2000; Prettner 2013; Цирель 2008; de Grey, Rae 2008). Идеи Ф. Фукуямы также не потеряли своего значения в этом отношении (например, о возможном будущем эйджизме [Fukuyama 2002; наш анализ рисков, связанных с глобальным старением, см.: Goldstone et al. 2015; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015а; 2015в; 2017; Гринин, Коротаев 2015; Grinin, Korotayev 2010; 2015b; 2016a; 2016b; Grinin L., Grinin A., Korotayev 2017а]). Это тем более важно, поскольку часто прогноз технологического развития строится на эмпирических или феноменологических обобщениях, например на известном законе Мура (Kurzweil 2005; Farmer, Lafond 2015), который не имеет достаточного теоретического объяснения и, по-видимому, перестает действовать по разным причинам (см., например: Kish 2002)[2].

Новизна нашего исследования заключается в том, что мы пытались взять за переменную в исследовании развития будущих технологий темпы изменения в возрастном составе населения. В итоге мы получили нетривиальный результат, согласно которому в ближайшие десятилетия именно процесс глобального старения способен вызвать технологическое ускорение и изменить его направление, а затем – ближе к концу настоящего и в начале будущего столетия, – напротив, пожилое общество может оказаться тормозом научно-технологического прогресса. Мы также делаем предположение о том, что и современная модель потребления может измениться.

2. РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО

ПРОЦЕССА

В СВЕТЕ ТЕОРИИ ПРИНЦИПОВ ПРОИЗВОДСТВА

2.1. Принципы производства

и производственные революции

Согласно нашей концепции (Гринин 2006а; 2009; 2012; 2013; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015а; Grinin, Korotayev 2015a), весь исторический процесс наиболее продуктивно можно разделить на четыре больших периода на основе смены крупнейших этапов развития мировых производительных сил, названных нами принципами производства. Принцип производства – это понятие, которое обозначает значительные качественные ступени развития мировых производительных сил в историческом процессе. Это система неизвестных ранее форм производства и технологий, принципиально превосходящих старые (по возможностям, масштабам, производительности, продуктивности, а во многом и по номенклатуре продукции и т. п.).

Мы выделяем четыре принципа производства:

1) охотничье-собирательский;

2) аграрно-ремесленный;

3) промышленно-торговый[3];

4) научно-кибернетический (он находится еще в начале развития).

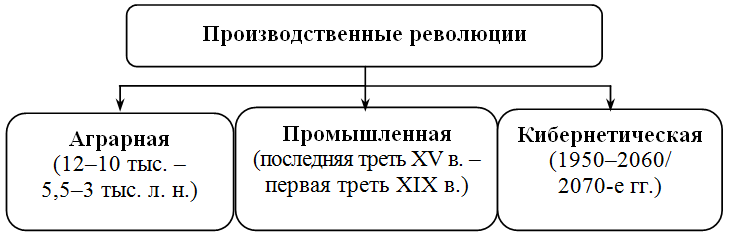

Из всех многообразных технологических и производственных изменений, имевших место в истории, наиболее глубокие и всеобъемлющие последствия для общества имели три революции (см. рис. 1):

1. Аграрная, или сельскохозяйственная. Ее результат – переход к систематическому производству пищи и на этой базе – к сложному общественному разделению труда. Эта революция связана также с использованием новых источников энергии (силы животных) и материалов.

2. Промышленная, или индустриальная, в результате которой основное производство сосредоточилось в промышленности и стало осуществляться при помощи машин и механизмов. Значение этой революции не только в замене ручного труда машинным, а биологической энергии – водной и паровой, но и в том, что она открывает в широком смысле процесс трудосбережения (причем не только в сфере физического труда, но и в учете, контроле, управлении, обмене, кредите, передаче информации).

3. Кибернетическая, на начальной фазе которой появились мощные информационные технологии, стали использоваться новые материалы и виды энергии, распространилась автоматизация, а на завершающей – произойдет переход к широкому использованию самоуправляемых систем в разных сферах деятельности, которые смогут функционировать без вмешательства человека. Кибернетическая революция еще продолжается. Мы считаем, что она позволит сделать огромные шаги в улучшении здоровья человека, качества нашей жизни и способности влиять на человеческий организм и контролировать его (подробнее см. ниже; см. также: Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015а; Grinin, Grinin, Korotayev 2017a; Grinin L., Grinin A. 2015a; 2016).

Рис. 1. Производственные революции в истории

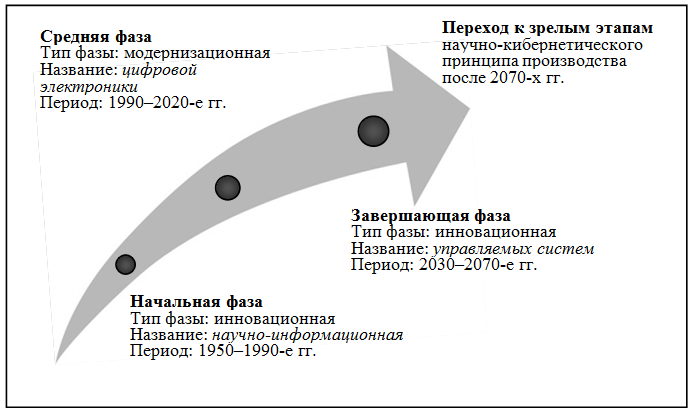

Цикл каждой производственной революции выглядит следующим образом: начальная инновационная фаза (проявление нового революционного сектора) – фаза модернизации (распространение, синтез и совершенствование новых технологий) – завершающая инновационная фаза (когда новые технологии приобретают свои зрелые характеристики).

Фазы принципа производства

Каждую производственную революцию можно рассматривать как неотъемлемую часть принципа производства. Производственная революция является первой «половиной» принципа производства, тогда как последующие три (послереволюционных) этапа – это период доведения заложенных в нем возможностей до максимальной степени развития как в структурном и системном, так и в пространственном смысле. Во второй «половине» происходит разработка зрелых технологий, основанных на принципе производства. Цикл принципа производства может быть представлен в шести этапах/фазах (эти понятия в статье используются как синонимы). На этой схеме основан наш математический анализ. Цикл выглядит следующим образом.

Первые три его этапа соответствуют трем фазам производственной революции.

1. Этап начала производственной революции. Формируется новый, еще неразвитый и неполный принцип производства.

2. Этап первичной модернизации, распространения и укрепления принципа производства.

3. Этап завершения производственной революции. Приобретение принципом производства развитых характеристик.

Это еще не полностью развившийся принцип производства.

4. Этап зрелости и экспансии принципа производства. Широкое географическое и отраслевое распространение новых технологий, доведение принципа производства до зрелых форм, виток трансформаций в социально-экономической сфере.

5. Этап абсолютного доминирования принципа производства. Окончательная победа принципа производства в мире, интенсификация технологий, доведение возможностей до предела, за которым возникают кризисные явления.

6. Этап несистемных явлений, или подготовительный (к переходу к новому принципу производства). Интенсификация ведет к возникновению несистемных элементов, которые подготавливают условия для появления нового принципа производства. (Когда при благоприятных обстоятельствах эти элементы смогут сложиться в систему, в некоторых обществах начнется переход к новому принципу производства, и цикл повторится.)

Последние три этапа принципа производства характеризуют уже его зрелые черты.

Развитие принципа производства – это период зарождения, развития и трансформации новых форм, систем и парадигм организации хозяйствования, во много раз превосходящих по важнейшим параметрам прежние. (Хронологию принципов производства и их этапов см. в табл. 1.)

Основываясь на этом шестифазном цикле принципа производства, мы делаем наши расчеты скорости технического прогресса, где переход от одной стадии к другой рассматривается как фазовый переход. Следующие параграфы в этом разделе посвящены описанию истории технологических изменений в рассматриваемом макропериоде.

2.2. Охотничье-собирательский принцип

производства

Нам представляется, что будет более верным в рамках предложенной периодизации считать началом исторического процесса (и соответственно началом первого – охотничье-собирательского – принципа производства) период примерно 40–50 тыс. л. н., то есть время появления первых бесспорных признаков подлинно человеческой культуры и общества, когда уже можно говорить о человечестве как совокупности социумов. Полагаем, что только такая точка отсчета (для удобства берем ближнюю к нам датировку – 40 тыс. л. н.) дает представляемой периодизации достаточно логичное концептуальное и формальное единство в своем основании.

Итак, наша периодизация открывается революцией, в результате которой формируется подлинно человеческое общество, и этот переход вполне можно считать «протопроизводственной» революцией, особенно если учесть, что сами люди, несомненно, являются важнейшей частью производительных сил, а язык, знания и навыки – важнейшей частью технологии[4]. Весь период охотничье-собирательского принципа производства и первой формации, в нашем понимании, в ее восходящей части составляет примерно 30–40 тыс. лет: от появления уже «полностью социального» Homo sapiens sapiens (40–50 тыс. л. н.) до начала перехода к сельскому хозяйству (примерно 12–9 тыс. л. н.). После этого общества присваивающего хозяйства существовали и развивались еще многие тысячи лет, но они уже были вне ведущей траектории развития исторического процесса и Мир-Системы.

Из-за скудости сведений о первобытности этапы охотничье-собирательского принципа производства наиболее продуктивно связывать с качественными рубежами приспособления к природе и овладения ею (которые можно рассматривать также в качестве своего рода фазовых переходов в рамках окончательного становления социальной макроэволюции). Нельзя не учитывать, что размеры коллективов, орудия труда, способы хозяйствования, образ жизни – словом, почти все в очень высокой степени зависело от окружающих природных условий. Если соотносить этапы также с крупными изменениями в природных условиях, появляется возможность привязаться к абсолютной хронологии в общечеловеческом масштабе. Это тем более обоснованно, что в соответствии с предлагаемой концепцией часть географической среды должна (в теоретической модели) рассматриваться как органическая часть системы производительных сил, причем системная роль природных компонентов в общей системе производительных сил тем важнее, чем слабее их техническая часть (см.: Гринин 1996; 2000; 2003; 2006б; 2009). Такие подходы, хотя и недостаточно развитые, уже давно прокладывают себе дорогу (см., например: Ким 1981: 13; Данилова 1981: 119; Анучин 1982: 325; Кульпин 1990; 1996). Исходя из представленной выше теоретической установки, мы и будем давать характеристики этапам принципов производства.

Первый этап охотничье-собирательского принципа производства можно связать с «верхнепалеолитической революцией» (40 000–30 000 BP)[5] (подробнее см.: Mellars, Stringer 1989; Marks 1993; Bar-Yosef 2002; Shea 2007; 2013; Марков 2012; Mellars et al. 2007; Powell et al. 2009) и появлением собственно человеческой культуры и созданием хотя и примитивных, но уже социальных производительных сил (см.: Гринин, Коротаев, Марков 2012; Гринин Л. Е., Гринин A. Л. 2015в). В этот период имелось уже более ста типов орудий (Борисковский 1980: 180; см. также: Tattersall 2008: 150–158; 2012: 166–173; Jochim 2011b; о технологическом и инструментальном «наследии» антропогенеза см.: d’Errico, Backwell 2005; Марков 2011а; 2011б; Jochim 2011a). Люди проникают в различные части ойкумены, например Сибирь, первоначальное заселение которой, возможно, происходило «широким фронтом» с Южного Урала, из Казахстана и Центральной Азии (см., например: Мочанов 1977).

Второй этап (примерно и очень условно 30 тыс. л. н. – 23 [20] тыс. л. н.) привел к почти полному преодолению того, что можно назвать остаточным противоречием антропогенеза: между биологическими и социальными регуляторами жизнедеятельности[6] (подробнее см.: Grinin, Korotayev 2009; Гринин, Коротаев, Марков 2012; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015а). Этот этап связан с интенсивным расселением людей и освоением удобных для жизни мест, в том числе заселением Сибири (Долуханов 1979: 108) и, нельзя полностью исключить, некоторых областей Нового Света (Зубов 1963: 50; 2002; Сергеева 1983), хотя здесь датировки очень разбросаны (см., например: Мочанов 1977: 254; Сергеева 1983; Березкин 2007а; 2007б). Но насколько бы условной ни была хронологическая датировка этого этапа (так как привязаться к чему-либо здесь сложно), главное в характеристике этого этапа – появление необходимого разнообразия первичных человеческих культур, что явилось важнейшей предпосылкой как для разнообразных социокультурных адаптаций, так и для появления на базе этих адаптаций новых арогенных инноваций и столь широкого расселения людей, что резкие изменения климата уже не могли в одинаково сильной степени повлиять на все человечество в целом (а следовательно, и не были столь фатальными).

Третий этап продолжался до 18–16 тыс. л. н. На это время приходится период максимального похолодания планетарного масштаба за всю геологическую историю развития Земли[7]. И хотя это было далеко не первое оледенение, но в этот раз люди уже имели достаточный уровень развития производительных сил и социальности, чтобы часть коллективов смогла не только выжить в более суровых условиях, но даже благоденствовать на базе получения некоторого излишка продукции. Огромные изменения происходят в разнообразии и количестве орудий труда (Чубаров 1991: 94). Именно в это время появляются зоны быстрой смены типов и наборов каменных инструментов, например во Франции (Григорьев 1969: 213; Jochim 2011b), а в Леванте (18 тыс. л. н.) появляются микролиты (Долуханов 1979: 93, Shea 2013). Это свидетельствует о совершении второго этапа описанной выше «протопроизводственной» (сапиентной, «верхнепалеолитической») революции. Во многих местах на этом и последующих этапах основными эволюционными изменениями, связанными с эпипалеолитом, были усиление экономической интенсификации и рост населения (Shea 2013: 162). В течение этого и следующего четвертого этапа – примерно 17–14 (18–15) тыс. л. н. – степень приспособления к изменяющимся природным условиям сильно возрастает (Jochim 2011b; 2011c). Там, где не было катастрофического похолодания, появлялись также интенсивные собиратели (Холл 1986: 201; Харлан 1986: 200; Файнберг 1986: 185; Go-ring-Morris et al. 2009; Shea 2013).

Пятый этап – 14–11 (15–12) тыс. л. н., то есть конец палеолита – начало мезолита (Файнберг 1986: 130), – можно связать с началом отступления ледников и сильным изменением климата (Ясаманов 1985: 202–204; Короновский, Якушова 1991: 404–406; Goring-Morris, Belfer-Cohen 2017). В результате этого потепления и изменения ландшафтов крупных млекопитающих стало меньше. Поэтому на данном и следующем этапах в ряде районов происходил переход к индивидуальной охоте (Марков 1979: 51; Чайлд 1949: 40, Файнберг 1986; Jochim 2011c; Shea 2013; для более позднего периода см.: Simmons 2013). Появились технические средства (лук, копьеметалка, ловушки, сети, гарпуны, топоры и т. п.) для поддержания автономного существования более мелких групп и даже отдельных семей (Марков 1979: 51; Придо 1979: 69; Авдусин 1989: 47). Возникло или приобрело важное значение рыболовство на реках и озерах (Матюшин 1972; Ritchie et al. 2016; Bergsvik, Ritchie 2018). Были разработаны новые типы каменных наконечников стрел: листообразные, рифленые, с полым основанием и крылатые. Костяные и деревянные наконечники стрел имели изогнутую, а затем колючую и гарпунную форму (Семенов 1968: 323, 324).

Шестой этап (примерно 12–10 [11–9] тыс. л. н.) также связан с продолжающимися потеплением климата, изменениями природной среды и переходом в конце его к голоцену (Хотинский 1989: 39, 43; 43; Wymer 1982), а в археологической периодизации – к неолиту, который связан с большим прогрессом в технике обработки камня (Семенов 1968; Монгайт 1973; Авдусин 1989; Янин 2006; Milisauskas 2011b). Этот период свидетельствует о большом количестве важных нововведений, которые в целом открыли путь к новому, аграрно-ремесленному принципу производства (см., например: Mellaart 1975; Ammerman, Cavalli-Sforza 2014; Shea 2013). Особенно интересны в этом плане народы – собиратели урожая как потенциально более ароморфно-перспективная ветвь развития. Такое собирательство может быть очень продуктивным (см., например: Липс 1954; Антонов 1982: 129; Шнирельман 1989: 295–296; Lamberg-Karlovsky, Sabloff 1979; см. также: Tanno et al. 2013; March 2013; Conte et al. 2018).

Аграрно-ремесленный принцип производства

Начало аграрной революции датируют интервалом 12–9 тыс. л. н., хотя в некоторых случаях следы первых культурных растений или костей одомашненных животных датируются даже 14 000–15 000 л. н. Но первые следы – это еще не революция. Поэтому весьма условно можно говорить, что первый этап аграрно-ремесленного принципа производства продолжался примерно в интервале от 10,5 тыс. до 7,5 тыс. л. н. (то есть это время 9–6-го тыс. до н. э.). Как видно, мы берем некоторый промежуточный интервал дат для начальной инновационной фазы аграрной революции / первого этапа ремесло-аграрного принципа производства, то есть от 10 000 до 7300 л. н. Стоит отметить, что термин «неолитическая революция» может быть связан только с этой фазой аграрной революции и началом следующей.

Какие бы растения ни выращивались, самостоятельное изобретение сельского хозяйства всегда имело место в особых природных условиях (в отношении Юго-Восточной Азии см., например: Деопик 1977: 15). Соответственно, развитие производства зерновых могло происходить только в определенных природных и климатических условиях (Гуляев 1972: 50–51; Шнирельман 1989: 273; 2012a; Мелларт 1982: 128; Harris, Hillman 1989; Массон 1967: 12; Lamberg-Karlovsky, Sabloff 1979; Ammerman, Cavalli-Sforza 2014; Milisauskas 2011a; 2011b). Предполагается, что выращивание зерновых культур началось где-то на Ближнем Востоке: на холмах Палестины (Mellaart 1975; Мелларт 1982), в районе Верхнего Евфрата (Алексеев 1984: 418; Холл 1986: 202) или в Египте (Харлан 1986: 200). В целом (но не в каждом обществе) был одомашнен довольно большой набор растений. Так, по некоторым данным, в южном и восточном Китае культивировалось 97 различных растений (Londo et al. 2006). Данный период заканчивается формированием Переднеазиатского региона земледелия, а в целом можно говорить о формировании Мир-Системы (Korotayev 2005; 2007a; 2012; 2013; Korotayev, Malkov, Khaltourina 2006a; Grinin, Korotayev 2009; 2012; 2013a; 2013b; 2014a; 2018), в том числе ее первых протогородских центров (о протогородах и первых городах см.: Lamberg-Karlovsky, Sabloff 1979; Массон 1989; Schultz, Lavenda 1998: 214–215; Balter 2006; Korotayev 2006b; Korotayev, Grinin 2006; 2012; 2013).

Второй этап условно можно датировать периодом 8–5 тыс. л. н. (VI – середина-конец IV тыс. до н. э.; но для целей вычисления мы берем интервал 7300–5000 л. н.), то есть до начала складывания единого государства в Египте и формирования там достаточно эффективного ирригационного хозяйства. Он включает в себя образование новых очагов земледелия (Milisauskas 2011b; Milisauskas, Kruk 2011a), распространение из Передней Азии сельскохозяйственных культур в другие регионы. В этот период завершается доместикация мелкого рогатого скота, а также первых тягловых животных – быков (Шнирельман 2012б; Meadows et al. 2007; см. также: Roberts 1998; Gupta 2004; Zeder, Hesse 2000; Bryner 2008). Идет активный обмен достижениями: культурами, сортами, технологиями и т. п. (Zin-kina et al. 2017; 2019). Этим периодом датируются первые медные артефакты и инструменты в Египте и Месопотамии, а также Сирии (начиная с 5-го тыс. до н. э.) (Tylecote 1976: 9). В этот период происходит так называемая городская революция, по Г. Чайлду (Childe 1952: ch. 7; см. также: Lamberg-Karlovsky, Sabloff 1979; Массон 1980; 1989: 33–41; Oppenheim 1968; Adams 1981; Pollock 2001: 45; Bernbeck, Pollock 2005: 17; Bondarenko 2006: 50; Mellaart 1975; Wenke 1990: 326–330; Turnbaugh et al. 1993: 464–465; Harris 1997: 146; Schultz, Lavenda 1998: 214–215; Balter 2006)[8].

Третий этап длился в интервале от 5000 до 3500 (5300–3700) л. н., то есть 3000–1500 гг. до н. э. В целом он совпадает со второй фазой аграрной революции, то есть переходом к интенсивному земледелию (сначала ирригационному, потом уже и неполивному плужному). Выделяются в самостоятельные отрасли скотоводство, ремесло и торговля (о ремесленной специализации см.: Costin 2005; 2015; Hruby, Flad 2007). Хотя ремесло, согласно нашим взглядам, не определяло в решающей степени процесс развития аграрной революции, однако важно заметить, что именно в конце второго и начале третьего этапов аграрно-ремесленного принципа производства, то есть 3500–3000 гг. до н. э. (Чубаров 1991; о плуге см. также: McNeill 1963: 24–25; Крамер 1965; Ренфрю 2002; Bunch, Hellemans 2004; Milisauskas, Kruk 2011b), создаются или начинают широко внедряться в мир-системном ядре важнейшие технологические инновации: колесо, плуг, гончарный круг, упряжь (ярмо), а также металлургия бронзы[9] (о бронзе и металлургии см.: Tylecote 1976: 9; Chernykh 1992; Harding 2011; см. также: Duistermaat 2017; Roux 2017; Li Shuicheng 2018). Именно в этот период появляются первые государства, а затем формируются первые империи в Египте и на Ближнем Востоке. Урбанизация в этот период набирает темпы, охватывая новые регионы, хотя в отдельные промежутки времени и в отдельных местах (в особенности после середины 3-го тыс. до н. э.) она приостанавливается и идет частичная дезурбанизация. Говоря словами А. Л. Оппенхейма (1990: 88), шло непрерывное противоборство анти- и проурбанистических тенденций. Этот этап условно заканчивается периодом серьезного хозяйственного, агротехнического и ремесленного подъема в Египте в начале Нового царства (Виноградов 2000), что соответствует и появлению там первого развитого государства (Гринин 2010). Это был период, когда на Ближнем Востоке возникли первые государства, а затем и империи. Урбанизация также расширилась, достигнув новых регионов (He Nu 2018; Chen Chun, Gong Xin 2018). В данном случае стоит отметить, что в районах интенсивного поливного земледелия роль государства в производстве была огромной, поэтому появление нового типа государств свидетельствовало о новых возможностях для качественного роста производства и принципа производства в целом.

Четвертый этап (3500–2200 [3700–2500] л. н., или 1500–200 гг. до н. э.) – период утверждения во многих зонах Мир-Системы интенсивного, в том числе плужного неполивного, сельского хозяйства. В этот период наблюдался невиданный ранее рост ремесла, городов, торговли, появились новые цивилизации, шло внедрение и широкое распространение металлургии железа (Tylecote 1976; Чубаров 1991; Колосовская, Шкунаев 1988: 211–212; Дэвис 2005: 61; Wells 2011), происходили и другие процессы, которые свидетельствовали, что новый принцип производства начинал обретать зрелость. В конце этого этапа формируются мир-империи принципиально нового масштаба и уровня организации (на западе – Римская республика, на востоке – первое централизованное государство в Китае) (Chase-Dunn, Hall 1997; Chase-Dunn et al. 2010; Гринин 2010; 2011; Grinin et al. 2016). Сам факт появления таких империй свидетельствовал о начавшемся переходе принципа производства к этапу высокой зрелости, а с другой стороны, наличие таких империй в дальнейшем определило самые существенные изменения как в производительных силах, так и в других сферах жизни Мир-Системы.

Пятый этап (конец III в. до н. э. – начало IX в. н. э.) – период наиболее полного развития производительных сил аграрно-ремесленного хозяйства, расцвета и гибели древних цивилизаций, появлений цивилизаций нового типа (арабской, европейской и др.; см.: Chase-Dunn, Hall 1997; 2011; Chase-Dunn, Manning 2002; Гринин 2011).

Шестой этап (IX – первая треть XV в. н. э.) характеризуется тем, что сначала происходят важные изменения в производстве и других сферах в арабо-исламском мире и Китае, в частности, во второй половине 1-го тыс. до н. э. в бассейне Индийского океана от восточного побережья Африки до Индонезии и далее, до Юго-Восточной Азии и Китая, сложился прообраз Мир-Системы, связанной океанами (см. об этой широкой международной торговле, в которой играли важную роль персидские, арабские, индийские и другие купцы: Bentley 1996; Chew 2014; 2016; Boussac et al. 2016; о трансъевразийской торговле см.: Abu-Lughod 1989; о диффузии инноваций см.: Grinin, Korotayev 2015a; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015в). Затем начинается рост городов и хозяйственный подъем в Европе, который в конце концов создает первые очаги промышленности и предпосылки для начала промышленной революции (см. также: Grinin, Korotayev 2013a; 2013b; 2015a).

Торгово-промышленный принцип производства

Первый этап промышленной революции, а соответственно и первый этап промышленного принципа производства, можно датировать второй третью XV – XVI в. На авансцену выходят те виды деятельности, которые одновременно были способны к генерированию нововведений и могли аккумулировать наибольшее количество прибавочного продукта: торговля (Манту 1937: 61–62; Бернал 1956: 21; Cameron 1989; см. также: Acemoglu et al. 2005; Голдстоун 2014; Grinin, Korotayev 2015a), колониальное хозяйство (Бакс 1986), которые с XVI в. все прочнее сплетались, промышленность. Действительно, в это же время в отдельных местах сложилась примитивная, но уже именно промышленность. Именно в конце этого периода, согласно И. Валлерстайну, складывается капиталистическая мир-экономика (Wallerstein 1974; 1980; 1987; 1988).

Здесь уместно упомянуть точку зрения, согласно которой наряду с промышленной революцией XVIII в. также произошла более ранняя промышленная революция (или даже промышленные революции). Этот технологический подъем, имевший место в Европе между 1100 и 1600 гг., был замечен давно, еще в 1930-х гг. – начиная с работ Льюиса Мамфорда (Mumford 1934), Марка Блоха (Bloch 1935), Элеоноры Карус-Уилсон (Carus-Wilson 1941), и активно изучался экономическими историками в 1950–1980 гг. (Lilley 1976; Forbes 1956; Armytage 1961; Gille 1969; White 1978; Gimpel 1992; см. также подробнее: Hill 1955; Johnson 1955; Bernal 1965; Braudel 1973; Исламов, Фрейдзон 1986: 84; Гуревич 1969: 68; Дмитриев 1992: 140–141; Хут 2010; Lucas 2005). Этот период также вполне справедливо считается временем научного прорыва или, скорее, ряда революционных прорывов в таких областях, как математика, астрономия, география, картография и т. д. (см., например: Singer 1941; Голдстоун 2014). Хотя идея выделения раннего Нового времени (конец XV – XVIII в.) и привлекла ряд сторонников, все эти ученые не связывают раннее Новое время с более ранней промышленной революцией. Между тем это может дать прекрасную возможность глубже понять логику технологической эволюции в целом.

Конец XVI – первая треть XVIII в. – это второй этап (молодость) нового принципа производства, период роста и развития новых секторов, пока они не стали ведущими в отдельных обществах (Голландия и Англия). Согласно нашей теории, в течение именно этого периода в рамках Мир-Системы наблюдается начало формирования первых зрелых государств, которые были также связаны с формированием целой системы мегалополисов с населением в несколько сотен тысяч каждый; этот переход стал особенно очевиден в течение следующей фазы (см. подробнее: Grinin 2006; Korotayev, Grinin 2006). Это также период, в течение которого, благодаря изменениям в производстве и торговле, которые оказали огромное влияние на трансформацию сельского хозяйства, впервые в истории человечества возникла достаточно устойчивая тенденция к выходу из мальтузианской ловушки, то есть тенденция, которая способствовала тому, что рост производства продуктов питания в конечном счете стал опережать рост населения. Эту тенденцию мы назвали контрмальтузианской модернизацией, которая завершилась только в результате второго этапа промышленной революции (Гринин, Коротаев, Малков 2008). В целом этот период можно рассматривать как подготовительный к промышленной революции с довольно ярким проявлением ранних капиталистических отношений и форм производства в некоторых регионах Европы (Северная Италия, Южная Германия, Нидерланды, Южная Франция [см., например: Pirenne 1920–1932; Wallerstein 1974; Postan 1987; Мильская, Рутенбург 1993; Lucas 2005; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015в; Grinin L., Grinin A. 2016; Grinin, Korotayev 2015a]).

Период со второй трети XV в. до конца XVI в. является начальным этапом промышленной революции. Он связан с развитием мореплавания, мануфактуры и механизации на базе водяной мельницы, распространением и совершенствованием различных машин, развитием разделения труда. В это время в разных частях Европы можно было наблюдать значительные прорывы в разных направлениях, которые к концу периода образовали общую систему нового производства в Западной Европе (Johnson 1955; Braudel 1973; Wallerstein 1974; Барг 1991; Ястребицкая 1993; Davies 1996; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015в; Grinin L. E., Grinin A. L. 2016; Grinin, Korotayev 2015a). Изменения в одной стране имели тенденцию оказывать существенное влияние на экономику и жизнь людей в других странах. Это происходило благодаря распространению инноваций, изданию специальных технических книг, перемещению ремесленников и специалистов в разные страны, внедрению различных достижений и инноваций, которые нередко осуществлялись самими королями и императорами, и т. д. Многочисленны примеры впечатляющих достижений в области механизации горных работ в Южной Германии и Богемии. Исключительно значимы продвижения в развитии судоходства, географических открытий и мировой торговли, которых достигли испанцы и португальцы, а также англичане. Нельзя не упомянуть разработки технологий мануфактурного производства в итальянских и фламандских городах; серьезные сдвиги в сельском хозяйстве на севере Франции и в Нидерландах. Имели место важные научные и математические открытия ученых Италии, Франции, Польши, Англии. Распространились новые финансовые технологии, разработанные в Италии. И все это быстро стало общим достоянием всей Европы (Barone 1993; Davies 1996; 2001; Collins, Taylor 2006; Goldstone 2009; 2012; Ferguson 2011; Porter 2012; Голдстоун 2014).

Период с начала XVII в. до первой трети XVIII в. (1600–1730) является вторым этапом торгово-промышленного принципа производства (его также можно рассматривать как модернизационную фазу промышленной революции). В это время можно было наблюдать формирование сложного промышленного сектора и капиталистической экономики, усиление механизации и углубление разделения труда. Это была эпоха торгового лидерства голландцев, преемника гегемонии Испании и Португалии. В Нидерландах создана беспрецедентная индустрия кораблестроения, механизированных портовых сооружений и рыболовства (Boxer 1965; Jones 1996; de Vries, van der Woude 1997; Rietbergen 2002; Israel 1995; Allen 2009; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015в; 2016; Grinin, Korotayev 2015a; Голдстоун 2014).

Однако XVII в. – это

еще и век очень больших изменений в военной технике, науке и машиностроении. В

результате войн и других факторов

в этот период Нидерланды теряют свое лидерство, которое постепенно

переместилось в Британию (Rayner 1964; Boxer 1965; Snooks

1997; Jones 1996; de Vries, van der Woude 1997; Rietbergen 2002). Таким образом, на данном этапе

промышленной революции (и нового принципа производства) новые отрасли

промышленности стали доминирующими в некоторых странах (о развитии инноваций в

разных европейских странах в этот период, а также в более ранние и более

поздние периоды, особенно в Нидерландах и Великобритании, см.: Grinin, Korotayev 2017).

Наконец, период между 1730 и 1830 гг. можно определить как третий этап торгово-промышленного принципа производства (и одновременно завершающую фазу промышленной революции). Этот прорыв сопровождался созданием секторов с машинным производством и использованием паровой энергии. Замена ручного труда машинами имела место в хлопчатобумажном производстве, которое развивалось в Великобритании (Berlan-stein 1992; Mokyr 1993; 1999; Griffin 2010; Манту 1937). Паровой двигатель Уатта начал использоваться в 1760-х и 1770-х гг. Развивалась новая мощная отрасль – машиностроение. Промышленный переворот был более или менее завершен в Великобритании в 1830-х гг. Хотя Великобритания явно была здесь лидером, мы уже наблюдаем в этот период ряд важных процессов, которые можно отнести к общеевропейским (включая развитие военных технологий, торговли, науки, общеевропейских коммерческих и промышленных кризисов второй половины XVIII в., начало демографической революции – см. ниже). В этом подходе мы ясно видим результат коллективных достижений различных обществ Европы в промышленной революции, своего рода эстафету достижений (см.: Grinin, Korotayev 2015a; Korotayev, Grinin 2017). Успехи индустриализации были очевидны в ряде стран к тому времени, и это также сопровождалось значительными демографическими преобразованиями (Armengaud 1976; Minghinton 1976: 85–89; Chesnais 1992; Caldwell 2006; Dyson 2010; Livi-Bacci 2012).

Четвертый этап (с 1830-х гг. до конца XIX в. [1830–1890-е гг.]) – это период победы машиностроения и его мощного распространения (подробнее см.: Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015в; Grinin L. E., Grinin A. L. 2016). Этот период соответствовал второму технологическому укладу в хронологии длинных кондратьевских циклов (железнодорожные дороги, уголь, сталь) и началу формирования третьего уклада (электроэнергетика, химическая промышленность и тяжелое машиностроение). Это время невероятного количества инноваций (см.: Bunch, Hellemans 2004; Korotayev, Grinin 2017).

Пятый этап (1890–1929 гг.) имел место в конце XIX – начале XX в. до мирового экономического кризиса конца 1920-х – 1930-х гг. За этот период произошли значительные изменения (подробнее см.: Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015в; Grinin L. E., Grinin A. L. 2016). Химическая промышленность развивалась быстрыми темпами, включая производство искусственных материалов, произошел прорыв в производстве стали. Широкое использование электричества (вместе с нефтью) постепенно начало вытеснять уголь. Электрические двигатели заменили паровые, поэтому они сильно изменили облик заводов и повседневную жизнь. Развитие двигателя внутреннего сгорания привело к широкому распространению автомобилей. Благодаря введению сборочной линии производство автомобилей резко возросло. Это был период первых изобретений в электронике.

Шестой этап продолжался до середины XX в. (1929–1955 гг.). Период 1930-х гг. дал множество базовых инноваций, многие из которых были внедрены в 1940–1970-х гг. Особенно много было достижений в военной сфере, в авиации, ракетных и более поздних космических разработках, в ядерной энергетике. Это был период стремительного роста автомобильного, химического производства и начала производства электроники, включая первые компьютеры. В этот период произошли активная интенсификация производства и внедрение научных методов его организации. Произошли беспрецедентное развитие стандартизации и расширение производственных единиц. Признаки предстоящей кибернетической революции становились все более и более очевидными.

Научно-кибернетический

принцип производства

и кибернетическая революция

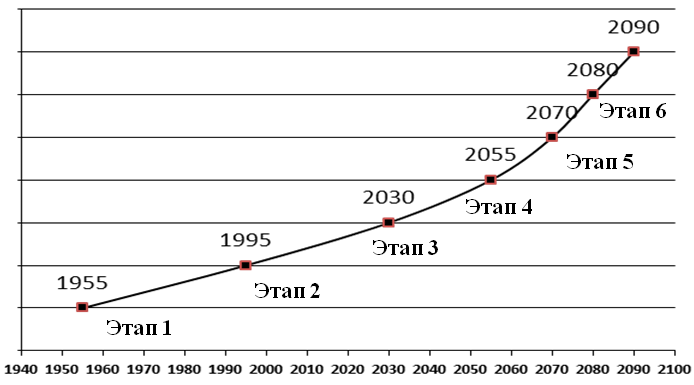

Научно-кибернетический принцип производства находится в начале своего развития (см. рис. 2 и 3). Первая его фаза только завершилась, а вторая еще продолжается. Это дает возможность произвести гипотетический расчет длительности будущих его фаз.

Первый этап научно-кибернетического принципа производства имел место в период между 1950-ми и серединой 1990-х гг., когда наблюдалось активное развитие информационных технологий и началась экономическая глобализация. Он также связан с переходом к научным методам управления. Особенно важные изменения произошли в информационных технологиях. Кроме того, производственная революция имела несколько других направлений: в энергетических технологиях, в производстве синтетических материалов, автоматизации, освоении космоса и сельском хозяйстве. Тем не менее ее основные результаты еще впереди.

Как должен помнить читатель, первая фаза нового принципа производства соответствует начальной фазе новой производственной революции (см. рис. 2). Производственная революция, которая началась в 1950-х гг. и продолжается до настоящего времени, в ее ранний период иногда называлась научно-технической революцией (см., например: Bernal 1965; Benson, Lloyd 1983). Однако было бы более уместно называть ее кибернетической революцией, поскольку ее основные изменения предполагают расширение возможностей управления различными процессами с помощью саморегулируемых систем.

Рис. 2. Фазы кибернетической революции

Рис. 3. Научно-кибернетический принцип производства

Второй этап научно-кибернетического принципа производства (= модернизационная фаза кибернетической революции, см. рис. 3) начался в середине 1990-х гг. в связи с развитием и широким распространением компьютеров, технологий связи, сотовых телефонов и т. д. Медицина, биотехнологии и некоторые другие инновационные области также достигли значительного прогресса (см.: Grinin L. E., Grinin A. L. 2015a; 2015b; 2016: Chs. 3–4; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015а; Grinin L., Grinin A., Korotayev 2017a). Этот этап продолжается до настоящего времени, но приближается к своему завершению.

Прежде чем мы начнем обсуждать будущие преобразования, стоит уточнить наше понимание современных и будущих темпов технического прогресса. Ряд исследователей считают, что скорость как технического, так и научного прогресса уже замедляется (Maddison 2007; Teulings, Baldwin 2014; Панов 2009; Phillips 2011; см. также: Коротаев, Божевольнов 2010); Это также можно косвенно наблюдать, если сравнить число изобретений за десятилетие 1950–1960 гг. с 1970–1990 гг., согласно данным (Bunch, Hellemans 2004).

Мы не считаем, что в будущем скорость технического прогресса будет снижаться, однако она и не будет постоянной. В обозримом для нашей теории времени скорость будет нелинейной. В начальной фазе кибернетической революции скорость технического прогресса ускорилась, а в модернизационной (с 1990-х гг.) она замедлилась. Мы считаем, что этот темп не изменится существенно до середины 2030-х – начала 2040-х гг. (см. также: Phillips 2011), а после этого технологический рост будет испытывать новое ускорение. Затем будет наблюдаться постепенное замедление до точки сингулярности с последующим изменением паттерна (см. ниже).

Третий этап научно-кибернетического принципа производства, вероятно, начнется в 2030-х гг. Он обозначит начало заключительного этапа кибернетической революции, которая, по нашему мнению, может стать эпохой саморегулирующихся систем. Завершающая фаза этой революции может начаться в сфере медицины и будет связана с ее инновационными отраслями. Преобразования в этой фазе ведут к серьезной модификации человеческого организма (подробнее см.: Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015а; Grinin L. E., Grinin A. L. 2016; Grinin, Korotayev, Tausch 2016; Grinin L., Grinin A., Korotayev 2017a).

Движущими силами заключительного этапа кибернетической революции станут медицинские технологии, аддитивное производство (3D-принтеры), нано- и биотехнологии, робототехника, информационные технологии, когнитивные технологии, которые вместе образуют сложную систему саморегулирующегося производства. Мы можем обозначить этот комплекс как МАНБРИК-конвергенцию[10]. При этом медицина станет основной интегрирующей частью (см.: Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015а; Grinin L. E., Grinin A. L. 2016; Grinin, Korotayev 2016a; 2016b; Grinin, Korotayev, Tausch 2016; Grinin L., Grinin A., Korotayev 2017a).

Ожидаемая продолжительность четвертого, пятого и шестого этапов научно-кибернетического принципа производства составляет 2055–2070; 2070–2080; 2080–2090 гг. соответственно.

Четвертый этап предполагает,

что сформировавшийся сектор самоуправляемых

систем будет в течение следующих двух десятилетий быст-

ро совершенствоваться и с огромной скоростью распространяться на различные

области и регионы. Здесь мы можем встретиться с эффектом ускорения технологического процесса (подробнее см.

ниже). Одновременно это должен быть период значительного роста ожидаемой

продолжительности жизни и соответственно процесса глобального старения

населения, в том числе он захватит и ныне

молодые по возрастам регионы (Африку

и др.) (Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015в; Grinin L. E., Grinin A. L. 2016; Grinin, Korotayev,

Tausch 2016; Grinin L., Grinin A., Korotayev 2017a;

2017b).

Пятый и шестой этапы в связи с ростом и уровнем сложности самоуправляемых систем (а вместе с этим и рост процесса управления обществом и производством) и серьезными продвижениями в медицине могут быть связаны с началом перехода к новой системе экономики (см. ниже). С другой стороны, возможно, глубокие и болезненные перемены в обществах и в рамках Мир-Системы будут связаны с серьезными конфронтациями.

К этому времени процесс глобального старения охватит очень многие страны. В то же время более консервативное пожилое население, возможно, будет больше влиять на инновации и их направление. Это станет сопровождаться глубокими болезненными изменениями и конфронтациями в обществах Мир-Системы. Кроме того, будет расти число социальных саморегулируемых систем, которые в основном еще будут работать автономно, регулируя поведение большого числа людей в определенных ситуациях. Их использование будет направлено для создания положительных или отрицательных поведенческих стимулов (метод кнута и пряника) для регулирования поведения человека. Это будет иметь фундаментальные, с одной стороны, и противоречивые – с другой, последствия, которые могут как привести к росту консерватизма со стороны старшего поколения, так и вызвать обратную реакцию. Отметим, что уже сегодня мы начинаем сталкиваться с действием таких социальных саморегулируемых систем, внедрение которых в практику усилилось в связи с коронавирусом.

Отметим также, что к этому времени закончится шестая К-волна и начнется трансформация кондратьевских волн (о чем мы уже пили: Grinin, Korotayev, Tausch 2016; Grinin L., Grinin A., Korotayev 2017a; 2017b).

Как мы увидим далее, развитие медицинских технологий и глобальное старение будут находиться в сложной нелинейной зависимости (см. также: Phillips 2011). На третьем, но особенно на последующих этапах произойдут значительные изменения в количестве людей, занятых в различных профессиях, а также серьезные изменения в номенклатуре профессий, часть которых начнет исчезать под влиянием новых технологий (в том числе роботизации). По нашему мнению, неквалифицированные услуги будут особенно подвержены риску. В то же время сфера квалифицированных и высококвалифицированных услуг претерпит значительные преобразования (более подробную информацию см.: Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015в).

Все это свидетельствует о том, что конец XXI и начало XXII столетия могут стать переломными в отношении современной человеческой цивилизации. Начнут формироваться уже принципиально новые отношения, контуры которых пока не очень ясны. В любом случае роль технологического прогресса изменится, так же как и сам его характер. Это будет довольно заметно на шестом этапе в начале XXII в., при этом замедление прежнего типа технологического прогресса будет означать подготовку к переходу к новым формам общественных отношений.

3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

(В РАМКАХ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА)

Основные задачи данного раздела:

1) показать в цифрах длительность каждого из четырех принципов производства и длительность каждого из шести этапов в рамках одного принципа производства. Эти данные представлены в табл. 1 и 2. Из них видны: а) общие временные параметры принципов производства; б) ускорение технологической эволюции как в рамках каждого принципа производства от этапа к этапу, так и особенно при сравнении предшествующего и последующего принципов производства. Таким образом, мы видим не просто ускорение техноэволюции, но разный ритм этого ускорения, а, соответственно, и разное количество инноваций в единицу времени, поскольку именно инновации при их внедрении и способствуют общему росту ускорения; в) эти данные позволяют лучше обобщить нарративно-хронологическое описание технологической эволюции, которое мы дали в предыдущей части;

2) показать, что принцип производства – не просто определенная ступень развития мир-системных производительных сил, а довольно сложный цикл технических инноваций и организационно-технологических системных перестроек производства, которые неизбежно, с одной стороны, требуют глубоких изменений в разных сферах жизни общества, а с другой – влекут за собой новые изменения. В табл. 3 и 4 сделаны расчеты соотношений между этапами (и комбинациями этапов) в рамках каждого принципа производства, которые показывают очень интересные моменты, а именно: отношение длины каждой фазы (и комбинации фаз) к общей длине соответствующего принципа производства в процентах (Табл. 3) и сравнение соотношений длин фаз для каждого принципа производства в процентах (Табл. 4) в каждом цикле принципа производства сохраняют удивительное постоянство, которое не может быть случайным. Например, длительность первого и третьего этапов каждого принципа производства в процентах от общей длительности всего принципа производства составляет соответственно от 28 % до 33 %; от 16 % до 18 % (колеблются вокруг аттракторов соответственно 30,6 и 17,6). Напомним, что это наиболее важные этапы производственных революций. Довольно близким является и соотношение длительности этапов друг к другу – например, во всех четырех принципах производства соотношение колеблется в довольно узких рамках от 120 % до 150 %. Небольшой разброс пропорций, колеблющихся вокруг некоего аттрактора, виден во всех 19 соотношениях, приведенных в табл. 3 и 4. Эти устойчивые паттерны демонстрируют определенные глубинные и фундаментальные закономерности развития технологического процесса и технологической эволюции в рамках исторического процесса. Все это позволяет нам делать прогнозы о длительности будущих этапов научно-кибернетического принципа производства;

3) дать основу для расчета ускорения технологического прогресса, который мы приводим в следующей части.

В табл. 1 представлены даты всех фаз всех принципов производства. Однако следует принять во внимание, что для удобства в хронологии все даты усредняются. В табл. 2 представлены абсолютные длины фаз в тыс. лет.

Tабл. 1. Хронология этапов принципа производства

|

Принцип производства |

1-й этап |

2-й этап |

3-й этап |

4-й этап |

5-й этап |

6-й этап |

Итого весь принцип производства |

|

1. Охотничье-собирательский |

40000– 30000 (38000– 28000 до н. э.) 10 |

30000– 22000 (28000– 20000 до н. э.) 8 |

22000– 17000 (20000– 15000 до н. э.) 5 |

17000– 14 000 (15000– 12000 до н. э.) 3 |

14000– 11500 (12 000– 9500 до н. э.) 2,5 |

11500– 10000 (9500– 8000 до н. э.) 1,5 |

40000– 10000 (38000– 8000 до н. э.) 30 |

|

2. Аграрно-ремесленный |

10000– 7300 (8000– 5300 до н. э.) 2,7 |

7300– 5000 (5300– 3000 до н. э.) 2,3 |

5000– 3500 (3000– 1500 до н. э.) 1,5 |

3500– 2200 (1500– 200 до н. э.) 1,3 |

2200– 1200 (200 до н. э. – 800 н. э.) 1,0 |

800– 1430 н. э.

0,6 |

10000–570 (8000 до н. э. – 1430 н. э.)

9,4 |

|

3. Промышленный |

1430– 1600 0,17 |

1600– 1730 0,13 |

1730– 1830 0.1 |

1830– 1890 0.06 |

1890– 1929 0.04 |

1929– 1955 0.025 |

1430– 1955 0.525 |

|

4. Научно-кибернетический |

1955–1995* 0,04 |

1995–2030 0,035 |

2030–2055 0.025 |

2055–2070 0.015 |

2070–2080 0.01 |

2080–2090 0.01 |

1955–2090 0.135–0.160 |

Примечание. Цифра перед скобкой – абсолютная шкала (л. н. от современности), цифра в скобках – до н. э. (более подробную хронологию см.: Гринин 2006а; 2009). Полужирным шрифтом обозначена длительность этапов (в тыс. лет). Длительность этапов научно-кибернетического принципа производства предположительная.

Начиная со второго столбца строки мы даем оценки ожидаемых длин этапов научно-кибернетического принципа производства.

Табл. 2. Длительность принципов производства и их этапов (в тыс. лет)

|

Принцип |

1-й этап |

2-й этап |

3-й этап |

4-й этап |

5-й этап |

6-й этап |

Итого

|

|

1. Охотничье-собирательский |

10 |

8 |

5 |

3 |

2,5 |

1,5 |

30 |

|

2. Аграрно-ремесленный |

2,7 |

2,3 |

1,5 |

1,3 |

1,0 |

0,6 |

9,4 |

|

3. Промышленный |

0,17 |

0,13 |

0,1 |

0,06 |

0,04 |

0,025 |

0,525 |

|

4. Научно-кибернетический |

0,04 |

0,035* |

0,025 |

0,015 |

0,01 |

0,01 |

0,135 |

Примечание. *В этой строке указываются наши оценки ожидаемой длины этапов научно-кибернетического принципа производства.

Таким образом, предлагаемая периодизация демонстрирует стабильные паттерны повторяющихся циклов развития (каждый из которых включает шесть фаз), однако каждый последующий цикл оказывался короче, чем предыдущий, благодаря ускорению технологического роста. Стоит отметить, что это повторяющиеся циклы, потому как в каждом цикле в некотором отношении развитие происходит по схожей схеме: каждая фаза в рамках каждого цикла играет функционально схожую роль, и, более того, пропорции длин фаз и их комбинации остаются довольно стабильными (см. табл. 3, 4 и выше). Это подтверждается расчетами в табл. 3 и 4, согласно которым пропорции длин фаз и их комбинации остаются неизменными при изменении принципов производства.

Табл. 3 представляет результаты расчетов отношения длины каждого этапа к длине соответствующего принципа производства с использованием довольно простой методологии. Абсолютная длина этапа (или сумма длин двух или трех этапов) делится на полную длину соответствующего принципа производства. Например, если продолжительность охотничье-собирательного принципа производства составляет 30 000 лет, то продолжительность его первого этапа составляет 10 000, второго – 8000, а третьего – 5000. Отношение длины первой фазы к общей основной длине производства составит 33,3 %; отношение суммы длительности первой и второй фаз к общей длительности принципа производства – 60 %; а отношение суммы длительности первой, второй и третьей фаз к общей длительности основного принципа производства – 76,7 %.

В табл. 4 используется аналогичная методология для сравнения длины фаз (и комбинаций фаз) в рамках одного принципа производства. Например, для охотничье-собирательского принципа производства отношение длины первой фазы (10 000 лет) ко второй (8000 лет) равно 125 %, тогда как отношение второй фазы к третьей (5000 лет) составляет 160 %. Между тем отношение суммы длин первой и второй фаз к сумме третьей и четвертой фаз (3000 лет) составляет 225 %. В табл. 3 и 4 также представлены средние показатели по всем принципам производства.

Табл. 3. Отношение длительности каждого этапа и их комбинаций к длительности принципа производства (в процентах)

|

Принцип производства |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

1–2 |

3–4 |

5–6 |

1–3 |

4–6 |

|

1. Охотничье- |

33,3 |

26,7 |

16, 7 |

10 |

8,3 |

5 |

60 |

26,7 |

13,3 |

76,7 |

23,3 |

|

2. Аграрно-ремесленный |

28,7 |

24,5 |

16,0 |

13,8 |

10,6 |

6,4 |

53,2 |

29,8 |

17 |

69,1 |

30,9 |

|

3. Промышленный |

32,4 |

24,8 |

19 |

11,4 |

7,6 |

4,8 |

57,1 |

30,5 |

12,4 |

76,2 |

23,8 |

|

4. Научно- кибернетический |

29.6 |

25.9 |

18.5 |

11.1 |

7.4 |

7.4 |

55.6 |

29.6 |

14.8 |

74.1 |

25.9 |

|

среднее значение |

31 |

25.5 |

17.6 |

11.6 |

8.5 |

5.9 |

56.5 |

29.2 |

14.4 |

74.0 |

26.5 |

Табл. 4. Сравнение соотношения длительности этапов каждого принципа производства (в процентах)

|

Принцип

|

1:2 |

2:3 |

3:4 |

4:5 |

5:6 |

(1+2): (3+4) |

(3+4): (5+6) |

(1+2+3): (4+5+6) |

|

1. Охотничье- |

125 |

160 |

166,7 |

120 |

166,7 |

225 |

200 |

328,6 |

|

2. Аграрно- |

117,4 |

153,3 |

115,4 |

130 |

166,7 |

178,6 |

175 |

224,1 |

|

3. Промышленный |

130,8 |

130 |

166,7 |

150 |

160 |

187,5 |

246,2 |

320 |

|

4. Научно- |

114.3 |

140 |

166.7 |

150 |

100 |

187.5 |

200 |

285.7 |

|

среднее значение |

121.4 |

144.2 |

149.7 |

133.3 |

160.9 |

190.3 |

205.3 |

282.1 |

Таким образом, количественный анализ данных, представленный в таблицах выше, демонстрирует следующее:

а) эволюция каждого принципа производства во времени имеет повторяющиеся особенности, при этом наблюдается устойчивое математическое соотношение между длиной фаз и комбинациями фаз в рамках каждого принципа производства (табл. 3, 4);

б) анализ цикла показывает, что резкий рост скорости технологического развития является результатом производственной революции;

в) благодаря анализу устойчивых математических соотношений цикла принципов производства можно сделать некоторые предварительные прогнозы (в частности, в отношении длины будущих этапов научно-кибернетического принципа производства).

4. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА,

МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТОВ

Каждый принцип производства – шестифазовый цикл. Переход на каждый новый этап в рамках принципа производства можно рассматривать как важный технологический сдвиг или фазовый переход. Ниже представлена периодизация, включающая 24 фазы и, соответственно, 23 фазовых перехода (см. Табл. 5, хронология фаз представлена в этой же таблице).

Сложные и длительные процессы, как правило, не могут идти равномерно. Это в полной мере касается технологической эволюции. Как уже было верно отмечено (Kayal 1999), технологический прогресс – это череда ускорений и замедлений скорости развития технологий. В статье (Ibid.) автор пытался показать механизм таких ритмов. Однако нам представляется, что это слишком общие (хотя и верные) рассуждения.

Согласно нашей теории, ритм ускорения и замедления зависит от функциональных особенностей каждой временной фазы в рамках цикла технологических изменений (то есть принципа производства). На одних этапах имеет место как бы «взрыв» инноваций, здесь мы можем заметить ускорения (это, например, первый и третий этапы), на других – эти инновации улучшаются и распространяются, и мы видим замедление (например, на втором этапе). На одних фазах идет мощная экспансия нового принципа производства, здесь должно быть ускорение (например, пятый этап), на других возникают уже кризисные явления и происходит замедление (это шестой, последний этап).

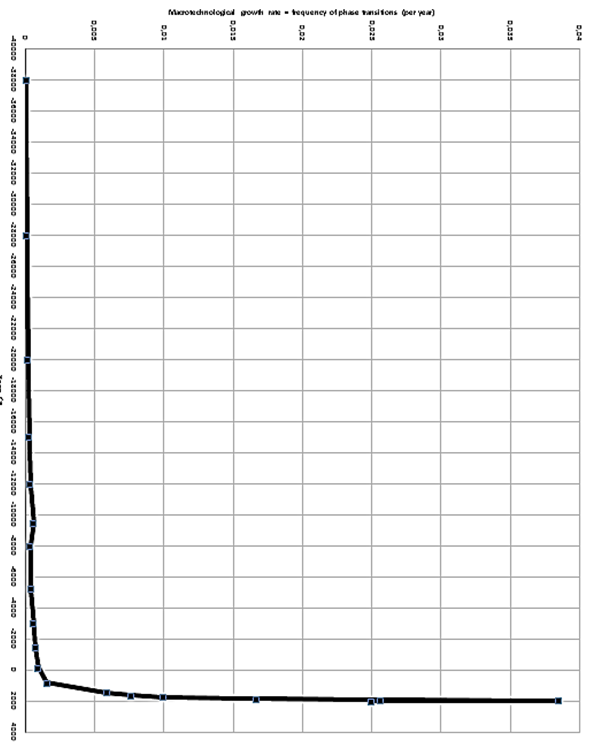

Для расчетов скорости технологического роста мы использовали методологию, предложенную А. Д. Пановым (2004; 2005; 2006; 2008; 2009; 2013; Panov 2005; 2011; 2017), в соответствии с которой временная дистанция между фазовыми переходами (= временная длина фаз) пересчитывается в частоту фазовых переходов = количество фазовых переходов = макроэволюционная скорость роста. Панов использовал методику для расчета скорости планетарного макроэволюционного развития; в нашем случае эту переменную вполне можно интерпретировать как скорость технологического роста в рамках исторического процесса (ее также можно назвать макротехнологическим ростом).

Примечательно, что, как и во временных рядах А. Д. Панова (а также в аналогичных временных рядах Т. Модиса [Modis 2002; 2003], Р. Курцвейла [Kurzweil 2001; 2005] и Д. ЛеПуара [LePoire 2009; 2013] – анализ этих рядов приведен в [Korotayev 2018; Коротаев 2020а]), временная длина фаз в наших временных рядах систематически уменьшается, в то время как скорость макротехнологического роста увеличивается (см. Табл. 5).

4.1. Расчет сингулярности при незавершенности

научно-кибернетического принципа производства

Важно отметить, что сингулярность указывает не на точку, где значение соответствующей переменной фактически становится бесконечной, а скорее на точку, до которой гиперболическая форма соответствующей кривой должна измениться на какую-либо другую траекторию, подразумевающую некоторое замедление, соответствующие признаки которого наблюдались уже в последние десятилетия (Huebner 2005; LePoire 2005; Phillips 2011; Korotayev 2018). Ниже мы обсудим возможность нового ускорения технологического роста.

Мы полагаем, что расчет сингулярности можно делать как от точки, на которой мы находимся сегодня, так и от предполагаемой в будущем точки, насколько можно предвидеть развитие исследуемого процесса в будущем. Вот почему мы используем двойной подход к определению сингулярности.

В первом случае мы показываем, что если остановиться только на том, что есть сейчас, точка сингулярности приблизится. В этом плане расчет будет близок к тому, что наблюдается у Р. Курцвейла, Т. Модиса и А. Д. Панова, и это показывает, что наш математический аппарат вполне адекватен.

Но одного математического аппарата без сущностной теоретической части явно мало. А поскольку мы, надеемся, убедительно доказали, что замедление и ускорение технологического процесса происходят циклично, приведем ниже расчет сингулярности в соответствии с прогнозом предполагаемого ускорения технологического процесса после 2030–2040-х гг. И именно этот расчет сингулярности является главным в данной статье.

Табл. 5. Основные этапы производства, их сроки, продолжительность и динамика темпов технологического роста (только для эмпирически наблюдаемых данных)

|

Фазовый переход |

Дата |

Длина |

Скорость |

|

Охотничье-собирательский 1 |

40 000 л. н. |

10000 |

1,0 × 10-4 |

|

Охотничье-собирательский 2 |

30 000 л. н. |

8000 |

1,3 × 10-4 |

|

Охотничье-собирательский 3 |

22 000 л. н. |

5000 |

2,0 × 10-4 |

|

Охотничье-собирательский 4 |

17 000 л. н. |

3000 |

3,3 × 10-4 |

|

Охотничье-собирательский 5 |

14 000 л. н. |

2500 |

4,0 × 10-4 |

|

Охотничье-собирательский 6 |

11 500 л. н. |

1500 |

6,7 × 10-4 |

|

Аграрно-ремесленный 1 |

10 000 л. н. |

2700 |

3,7 × 10-4 |

|

Аграрно-ремесленный 2 |

5300 до н. э. |

2300 |

4,3E-04 |

|

Аграрно-ремесленный 3 |

3000 до н. э. |

1500 |

6,7E-04 |

|

Аграрно-ремесленный 4 |

1500 до н. э. |

1300 |

7,7E-04 |

|

Аграрно-ремесленный 5 |

200 до н. э. |

1000 |

1,0E-03 |

|

Аграрно-ремесленный 6 |

800 н. э. |

630 |

1,6E-03 |

|

Промышленный 1 |

1430 |

170 |

5,9E-03 |

|

Промышленный 2 |

1600 |

130 |

7,7E-03 |

|

Промышленный 3 |

1730 |

100 |

1,0E-02 |

|

Промышленный 4 |

1830 |

60 |

1,7E-02 |

|

Промышленный 5 |

1890 |

39 |

2,6E-02 |

|

Промышленный 6 |

1929 |

26 |

3,8E-02 |

|

Научно-кибернетический 1 |

1955 |

40 |

2,5E-02 |

|

Научно-кибернетический 2 |

1995 |

|

|

Графическое

представление макротехнологической скорости роста

в соответствии с нашими временными рядами выглядит следующим образом (см. рис. 4):

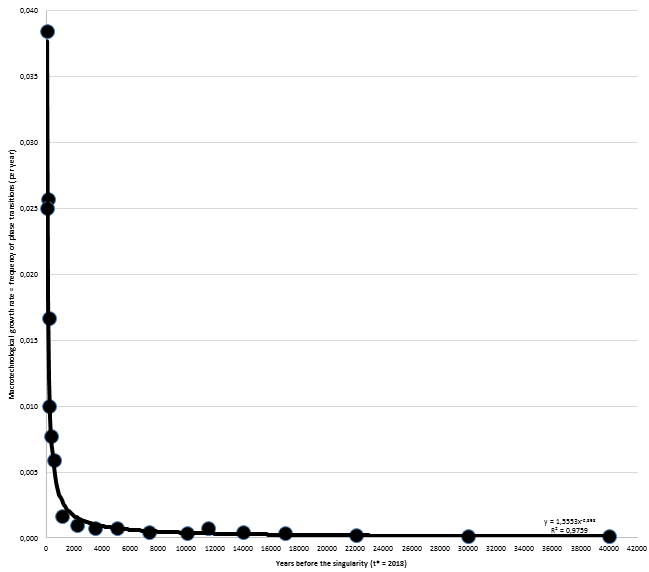

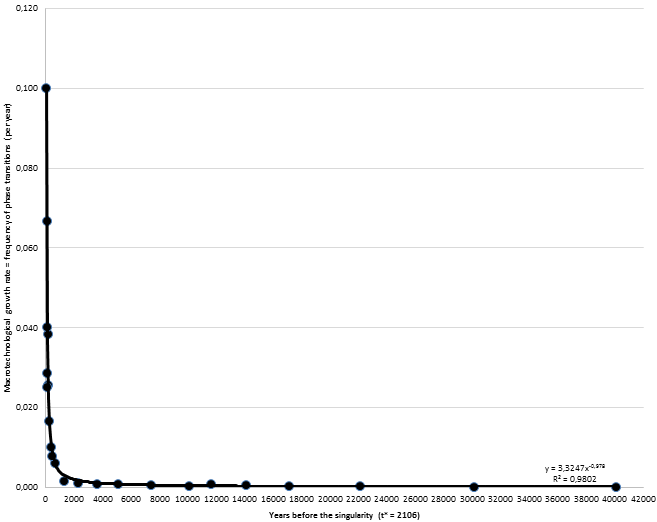

Рис. 4. Динамика темпов роста макротехнологий (= частота фазовых переходов в год), 40 000 л. н. до конца XX в.

Несложно заметить, что результирующая кривая безошибочно образует гиперболу и, как известно, гиперболическая функция имеет выраженную математическую сингулярность.

Пусть ось X представляет время до сингулярности (тогда как ось Y будет представлять скорость технологического роста). Вычислив дату сингулярности, мы можем получить такую гиперболическую кривую, которая описывала бы наши временные ряды наиболее точно. Результаты этого анализа представлены на рис. 5 (наш математический анализ определил дату сингулярности для этого временного ряда как 2018 г.):

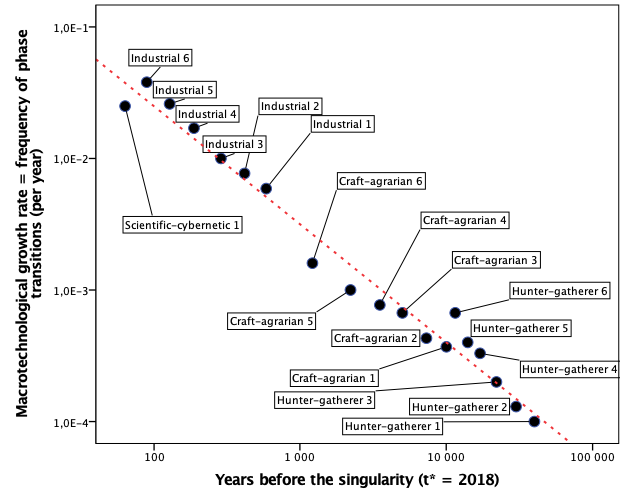

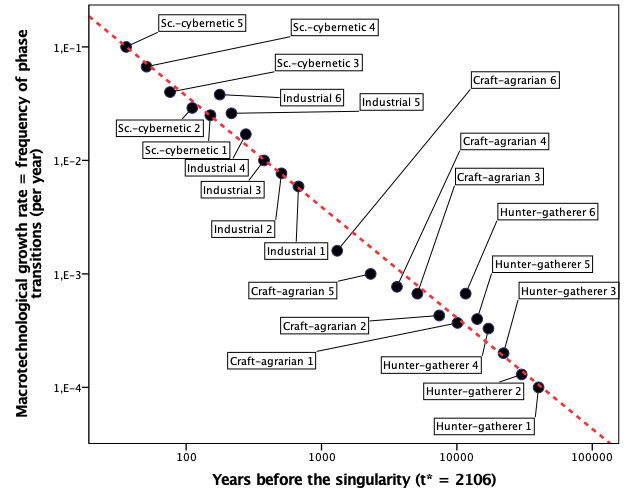

Рис. 5. Диаграмма рассеяния точек фазовых переходов, описанных в табл. 5, с подобранной степенной линией регрессии, где дата сингулярности определена как 2018 г. методом наименьших квадратов (натуральная шкала)

Ниже тот же рисунок представлен в двойной логарифмической шкале (см. рис. 6):

Рис. 6. Диаграмма рассеяния точек фазовых переходов, описанных в табл. 5, со встроенной линией степенной регрессии, где дата сингулярности определена как 2018 г. методом наименьших квадратов (двойная логарифмическая шкала)

Проанализируем результаты. Как мы видим, наша степенная регрессия по точкам данных фазовых переходов технологического роста, представленная выше в табл. 5, определила наиболее соответствующее уравнение, описывающее этот временной ряд с высокой точностью (R2 = 0,98):

, (1)

, (1)

где Vt – скорость глобального макротехнологического развития, х – время, оставшееся до сингулярности, а 1,55 и 0,9 – постоянные.

Стоит обратить внимание, что показатель знаменателя (0,9) не так сильно отличается от 1; следовательно, есть некоторые основания использовать это уравнение в следующей упрощенной форме:

.png) , (2)

, (2)

где Vt – скорость глобального макротехнологического развития, x – время, оставшееся до сингулярности, а 1,55 – константа. Конечно, x (время, оставшееся до сингулярности) в момент времени t равно t* – t, где t* – время сингулярности. Таким образом,

х = t* – t.

Следовательно, уравнение (2) можно записать следующим образом:

.png) (3)

(3)

где Vt – глобальная скорость макротехнологического развития в момент времени t, t* – время сингулярности, а 1,55 – постоянная.

Вспомним, что наш анализ наименьших квадратов точек фазовых переходов, описанных в табл. 5, идентифицировал дату сингулярности как 2018 г. Таким образом, уравнение (3) может быть в дальнейшем переписано следующим образом:

.png) (4)

(4)

В более общем виде это может быть записано следующим образом:

.png) (5)

(5)

где C и t* – константы.

Обратите внимание, что алгебраическое уравнение типа:

.png) (5)

(5)

можно рассматривать как решение следующего дифференциального уравнения:

.png) (6)

(6)

(см., например: Korotayev, Malkov, Khaltourina 2006a: 118–120).

Следовательно, схема ускорения, подразумеваемая уравнением (4), может быть записана следующим образом:

.png) (7)

(7)

Таким образом, общая картина ускорения глобального технологического роста, которая довольно точно описывает точки данных фазовых переходов технологического роста, представленные выше в табл. 5 с моделью (4)/(5), может быть изложена следующим образом: на протяжении большей части человеческой истории (по крайней мере, после революции верхнего палеолита) увеличение макротехнологического темпа роста в разы сопровождалось увеличением скорости его ускорения; таким образом, двукратное увеличение скорости развития макротехнологий сопровождалось четырехкратным увеличением темпа ускорения развития; увеличение макротехнологической скорости развития в 10 раз, как правило, сопровождалось 100-кратным увеличением этой скорости развития; и так далее… на протяжении большей части человеческой истории (по крайней мере, после верхнепалеолитической революции, см. выше) увеличение скорости глобального макротехнологического развития в а раз сопровождается увеличением темпов его ускорения в а2; таким образом, двукратное увеличение скорости макротехнологического развития сопровождалось четырехкратным увеличением темпов ускорения; увеличение макротехнологической скорости развития в 10 раз, как правило, сопровождалось 100-кратным увеличением темпов этой скорости развития; и так далее…

Прошлое время используется в приведенном выше утверждении,

потому что глобальный технологический рост, по-видимому, не следовал этой модели

в последние десятилетия из-за вышеупомянутого замедления (в противном случае,

кстати, он стал бы бесконечным уже в 2018 г.).

С другой стороны, ниже мы обсудим возможность и последствия нового ускорения

глобального технологического роста.

О паттернах ускорения

Стоит обратить внимание, что довольно похожая схема ускорения была обнаружена ранее для ряда Модиса – Курцвейла «канонические вехи / скачки сложности» (Modis 2002; 2003; Kurzweil 2005), а также для ряда Панова «глобальные фазовые переходы / биосферные революции» (Панов 2005; Panov 2017; Korotayev 2018). Примечательно, что ряд Модиса – Курцвейла начинается с возникновения Млечного Пути 10 млрд л. н. и заканчивается появлением Интернета и секвенированием генома человека около 1995 г., тогда как серия Панова начинается с происхождения жизни на Земле 4 х 109 л. н. и заканчивается с информационной глобализацией от Панова до 1991 г. н. э.

Действительно, схема ускорения, обнаруженная в ряде Модиса – Курцвейла, описывается с точностью 99,89 % следующим уравнением:

.png) (8)

(8)

где y – скорость глобального макроразвития (число фазовых переходов в единицу времени), а 2029 г. – наиболее точная оценка точки сингулярности, упрощенная версия этой модели выглядит так:

.png) (9)

(9)

тогда как алгебраическое выражение можно рассматривать как решение для следующего дифференциального уравнения:

.png) (10)

(10)

С другой стороны, диаграмма ускорения, обнаруженная в серии Панова, описывается с точностью 99,91 % следующим уравнением (Korotayev 2018; Коротаев 2020б):

.png) (11)

(11)

Упрощенная версия этой модели выглядит так:

.png) (11)

(11)

тогда как такое алгебраическое уравнение можно рассматривать как решение следующего дифференциального уравнения, очень похожего на то, которое мы получили выше для ряда Модиса – Курцвейла, а также для нашего ряда технологических фазовых переходов:

.png) (12)

(12)