Место Октября 1917 г. в истории России: революция или бунт?

скачать Автор: Липкин А. И. - подписаться на статьи автора

Журнал: История и современность. Выпуск №2(26)/2017 - подписаться на статьи журнала

Для внешнего мира Октябрь 1917 г. – это Великая Октябрьская со-циалистическая революция. В контексте внутренней истории Октябрь 1917 г. имеет другие смыслы. Мы различаем в нем три потока, исходя из введенной нами ранее структуры власти и общества, где выделены две подсистемы: базовая, состоящая из правителя и народной массы, и со-путствующая, на основе которой живет высокая культура. Главный из потоков (первый поток) – победивший народный бунт в базовой подсистеме, после которого восстанавливается прежняя самодержавная структура с другим наполнением, устанавливаемым в ходе Гражданской войны (второй поток). В этом и состоит суть Октября 1917 г. в контексте внутренней истории XVIII–XX вв. Параллельно этому происходит либеральный всплеск в сопутствующей подсистеме (третий поток), пред- ставленный Февральской революцией.

Ключевые слова: Октябрьская революция, Февральская революция, бунт, народная масса, высокая культура, самодержавная система, реформы – контрреформы.

For the outer world the events of October 1917 are the Great October socialist revolution. In the context of the internal history October 1917 has different meanings. We define three streams within it basing of our introduced earlier structure of power and society which includes two subsystems: the basic one consisting of the ruler and people, and supplementary which underlies the high culture. The major (first) stream is the winning popular revolt in the basic subsystem after which the previous sovereign ruling structure with different content is restored in the course of the Civil war (the second stream). This is the essence of October 1917 in the context of the internal history of the 18th – 20th centuries. Besides, there occurs a liberal explosion in the supplementary subsystem (the third stream) represented by February revolution.

Keywords: October revolution, February revolution, revolt, masses, high culture, sovereign system, reforms – counter-reforms.

Внешний мир воспринимает Октябрь 1917 г. как образец победившей социалистической революции, вошедшей в историю под наименованием «Великая Октябрьская социалистическая революция» (ВОСР). Эта революция имела последователей в аграрных странах (Китай, Вьетнам, Латинская Америка) и значительную пролетарскую поддержку в Европе. Страхи правящих кругов Запада перед ростом левых настроений стимулировали построение в Европе социальных государств всеобщего благосостояния. Революционные события в России, безусловно, имели всемирно-исто-рическое значение в XX в. И для большевиков, и для их оппонентов на Западе, и для сочувствующих левым социальных слоев Запада и Востока Советская Россия была страной, где доминировали идеи социальной справедливости, отождествляемые с победившим социализмом. В контексте внутренней истории все видится принципиально по-другому.

Контекст внутренней истории России XVIII–XX вв. Базовая подсистема

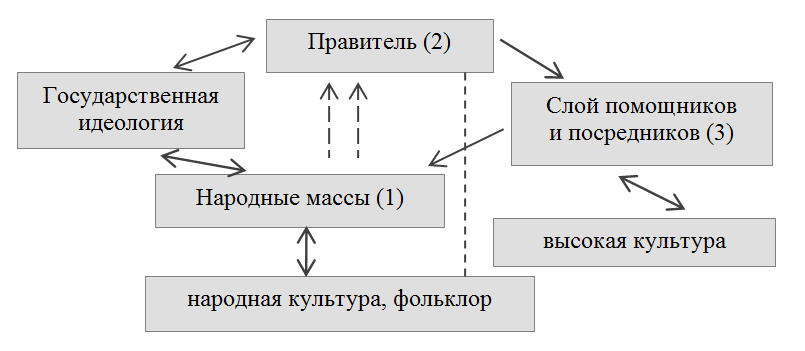

Этот контекст у различных авторов может выглядеть по-разному. В нашем случае в его качестве выступает структура власти и общества, описанная в (Липкин 2012а). Здесь утверждается, что, в отличие от западных стран с их «договорными» институтами, Россия, как и Китай и многие неевропейские (незападные) го-сударства, характеризуются «приказными» (вертикальными), самодержавными институтами, в которых правами обладает только одна (верхняя) сторона. Эти последние описываются структурой, имеющей две подсистемы: 1) базовую, состоящую из правителя и народной массы, и 2) сопутствующую, состоящую из того же правителя и основной части образованного слоя (помощников и посредников [см. рис.]).

Рис. Модель «приказного» типа государства

В слое культуры в первой подсистеме культивируется государственная идеология (и народная культура), а во второй – высокая культура, которая производится в (и для) образованной части общества. Народные массы характеризуются тем, что, в отличие от народа-нации, передают (делегируют) правителю право (и ответственность!) принятия внешних макрорешений и разрешения возникающих внутри страны споров[1]. Это, собственно, и создает функциональную позицию правителя, поэтому именно делегирование служит опорой данной структуры, то есть «приказная» (самодержавная) система формируется не «сверху» – со стороны правителя, а «снизу» – со стороны народных масс. И пока такое отношение масс и правителя доминирует, структура будет воспроизводиться.

К помощникам и посредникам мы относим, во-первых, служащих – составляющее скелет государственной машины чиновничество, «офицеров-начальников» (в армии и производственно-тор-говой сфере), представителей сферы образования, медицины, науки и культуры, сюда же входят и творцы высокой культуры, которая культивируется в этой подсистеме. Вообще говоря, образование, включая высшее, особенно когда оно становится массовым, не является непреодолимой преградой для вхождения в народную массу, возможна принадлежность индивида одновременно к двум подсистемам.

Один из важнейших процессов в базовой подсистеме, носящий циклический характер, определяется происходящими время от времени «победными бунтами» народных масс, ибо у масс нет других эффективных форм воздействия на правителя (форма прошений и жалоб является недостаточно эффективной). Поэтому, когда в массах накапливается недовольство, оно выливается в бунт, который иногда бывает успешным, то есть приводит к смене правящего слоя. При этом ненависть масс направлена в первую очередь на начальство из служащих, но может распространиться и на личность правителя. В случае победы бунт сметает вторую подсистему, но затем воссоздается та же структура (но с другими людьми и, возможно, другой высокой культурой). Именно восстановление старой структуры отличает бунт («бессмысленный и беспощадный»)[2] от революции, которая подразумевает изменение структуры. То, что в результате бунта и в Китае, и в России (очень интересна в этом отношении «История Пугачевского бунта» А. С. Пушкина), и в других подобных системах эта структура воссоздается, является веским аргументом в пользу нашей гипотезы, согласно которой основой данной системы является народная масса. Именно она создает место правителя (кто его займет – дело случая и внутриполитической борьбы), а не наоборот[3]. При этом народный бунт следует отличать от дворцового переворота, связанного с двором правителя и приводящего лишь к смене личности правителя.

По-видимому, формирование «приказной» системы с исторической точки зрения проще, чем формирование «договорной». Такие системы возникают уже в древности. Почвой для них является необходимость мобилизации большого ресурса, например, для поддержания сложной оросительной системы, длинного сухопутного торгового пути или войн с сильными соседями (случай России[4]).

Россия (со времен Московской Руси), как и Китай, принадлежит к «приказному» типу государств по организации власти (при этом несущественно, откуда была заимствована эта система – из Орды или Византии, поскольку обе принадлежали к «приказному» типу). «В русских городах не возник бюргерский городской патрициат. Этим обстоятельством и княжеским характером города на Руси обусловлено то, что здесь не сложились ни специфическое “городское” право, ни собственно городские вольности. Вольности Новгорода и Пскова были правами не городов, а земель и боярства. По этим же причинам русские города фактически не знали и гильдейско-цеховой организации» (Юрганов 1998: 236). То же можно сказать и о вассально-сеньориальных отношениях: «Русь не знала боярских замков; частоколы боярских усадеб защищали от воровства и разбоя, а не от неприятеля. Бояре обороняли не свои села, а все княжество в целом, съезжаясь в княжеский град» (Юрганов 1998: 236). То есть Россия не имела «договорных» институтов, аналогичных западному городскому самоуправлению и вассалитету[5].

В качестве идеологии здесь первоначально выступало православие, которое в XIX в. модифицировалось в отвечавшую базовой подсистеме идеологию народничества на базе триады «православие – самодержавие – народность». Различные варианты народничества отвечают разным акцентам в этой триаде. Консерваторы, и в их числе министр образования граф С. С. Уваров, которому приписывается авторство формулы этой триады (на самом деле она, по-видимому, является наследницей «державной» военной формулы петровских времен «За Бога, Царя и Отечество»), на первое место ставили самодержавие. Противостоящие консерваторам революционеры, к которым относились большевики, меньшевики и эсеры, на первое место ставили народность в лице так называемого «простого народа», заменяя православие социалистической идеологией (большевики – марксизмом-ленинизмом). Славянофилы на первое место ставили православие. «Было народничество консервативное и революционное, материалистическое и религиозное, – писал Н. А. Бердяев. – Народниками были славянофилы и Герцен, Достоевский и революционеры 70-х годов. И всегда в основании лежала вера в народ как хранителя правды... Основной русской темой будет не творчество совершенной культуры, а творчество лучшей жизни» (Бердяев 1990: 131). Поэтому в рамках народничества развивался не столько идеал личности, сколько идеал «народа»[6] в виде «идеализации или допетровской России, или Запада, или грядущей революции» (Там же). Для всех этих течений характерно представление о народе как о «них» (а не о «нас», как во Франции). Все эти варианты народничества, включая, как показал опыт, и революционное, не противоречили «приказному» типу Российского государства, содержащемуся во втором члене триады.

Специфика России, короткие циклы в сопутствующей подсистеме

Специфика России среди государств, принадлежащих к «приказному» типу, связана с тем, что она, раньше других столкнувшись с быстро развивающейся Европой Нового времени, вступила на путь вынужденной военно-технической модернизации «сверху», притом необходимые для этого система образования и связанная с ней высокая культура для сопутствующей подсистемы были вместе с технологиями импортированы из Западной Европы. В результате в России благодаря Петру I и Екатерине II в качестве высокой культуры стал развиваться европейский вариант, «антиприказной» в своей основе культуры. Это привело к противоречию между го-сударственными «приказными» институтами и высокой культурой, к «кентавровости» России (которой нет в Китае, где конфуцианская высокая культура хорошо согласуется с «приказными» институтами). Данный конфликт привел к формированию коротких циклов российской истории, происходящих между катаклизмами «победных бунтов» (задающих длинные циклы). Носителями этих свободолюбивых настроений были последовательно офицеры 1812 г. в начале XIX в., студенты и профессора университетов во второй половине XIX – начале XX в., научно-техническая интеллигенция, вовлеченная в атомный и ракетный проекты во второй половине XX в.

Короткие циклы, как нам представляется, обусловлены процессами внутри сопутствующей подсистемы и взаимодействием с Западом. Они состоят из следующих четырех тактов:

«поражение от Запада»[7] à à (1) либеральные «реформы сверху» под лозунгом «Россия – это Европа», сопровождающиеся вынужденной (для правителя) либерализацией («либерализацией сверху») à à (2) некоторый успех в «догонянии»[8] и соответствующая победа, сопровождающаяся озабоченностью правителя по поводу возросшей в ходе «либерализации сверху» свободы à à (3) антилиберальные контрреформы под лозунгом «Россия – это не Европа» («авторитарный откат», по Н. С. Розову) со стороны правителя[9] при поддержке народных масс и консервативной части служащих à à (4) подгнивание и отставание (стагнация) и очередное «поражение от Запада»[10].

Данная последовательность воспроизводится достаточно строго. Напомню, что эти циклы идут внутри периодов между «победными бунтами»[11]. Так, порожденная екатерининско-александровской фазой «либерализации сверху» плеяда блестящих офицеров с особым отношением к чести, прославивших себя и Россию в Отечественной войне 1812 г., была воспитана на европейской литературе.

«Вообще, трудно назвать время, когда книга играла бы такую роль, как в конце XVIII – начале XIX в., – пишет Ю. М. Лотман. – Ворвавшись в жизнь ребенка в 1780-х гг., книга стала к началу следующего столетия обязательным спутником детства… прежде всего, романы: ведь дети читали то, что читали женщины. Женская библиотека, женский книжный шкаф формировали круг чтения и вкус ребенка, в который входили рыцарские романы, “Дон Кихот”, “Робинзон Крузо”, “Плутарх для детей”… Пережив “первую волну” литературных впечатлений, почувствовав себя средневековым рыцарем, который борется со злодеями, <…> ребенок окунается в мир исторической героики. Самым обаятельным в глазах детей и подростков становится образ римского республиканца… У Никиты Муравьева и его сверстников было особое детство – детство, которое создает людей, уже заранее подготовленных не для карьеры, не для службы, а для подвигов. Людей, которые знают, что самое худшее в жизни – это потерять честь. Совершить недостойный поступок – хуже смерти… Люди живут для того, чтобы их имена записали в историю, а не для того, чтобы выпросить у царя лишнюю сотню душ»[12] (Лотман 1994: 62–64). Очень важное место в формировании этого нового поколения благородных дворян играли женщины (в лице вырастивших их матерей и требующих отвечать высоким идеалам подруг), которые были воспитаны на той же литературе еще раньше: «Тип русской образованной женщины, особенно в столицах, стал складываться уже в 30-х годах XVIII века» (Там же: 88).

Вполне закономерным результатом роста этого вскормленного европейской литературой героического и свободолюбивого «римского духа» стали рождение великой русской литературы и восстание декабристов, за разгромом которого последовали реакционные реформы Николая I, загнивание системы и поражение в Крымской войне (конец цикла). Следствием этого поражения стали многообещающие реформы Александра II. Но параллельно с ними росли революционные левые настроения в студенчестве, породившие первых террористов, жертвой которых и стал царь-реформатор[13]. Далее следуют контрреформы Александра III и поражение в Русско-японской войне 1905 г. (конец следующего цикла). Затем начинается еще один цикл в виде непоследовательных реформ Николая II.

Место Октября 1917 г. в контексте внутренней истории России

Посредством описанной выше оптики в событиях 1917 г. можно увидеть несколько потоков. Во-первых, поток народного бунта в базовой подсистеме (широкие массы взбунтовались против начальства), сметающий старый режим, во-вторых, либеральный поток протеста против «приказной» монархической системы в сопутствующей подсистеме, подготовивший Февральскую революцию, в-третьих, поток противоборства претендентов на освободившиеся властные позиции, вылившийся в Гражданскую войну.

Либеральный (второй) поток был связан с ростом городов и интеллигенции[14], разнородной, но объективно оппозиционной царизму в своей массе (в силу своего европейского, по сути, образования). Явная неэффективность власти Николая II, поражения на фронтах Первой мировой войны привели к потере поддержки царской власти со стороны широкого слоя «служащих» и городских слоев. Это вылилось в Февральскую революцию 1917 г., которая была с воодушевлением встречена разнообразными кругами как интеллигенции (включая большую часть офицерства), так и городского населения, воспринявших ее как буржуазно-демократи-ческую.

Поток народного бунта рос на основе недовольства крестьянства. Аграрный кризис, обострившийся в силу ряда причин, и демографические изменения приводили к нехватке пахотной земли в европейской части России, где находилась основная масса населения. При этом увеличивалась доля молодежи в крестьянской массе, что делало последнюю менее стабильной и склонной к радикализации настроений, направленных в первую очередь на захват помещичьей земли. Это ярко проявилось в волнениях 1905 г., сопровождавшихся поджогом дворянских усадеб. В 1917 г. начался бунт солдатско-крестьянской народной массы («человека с ружьем»)[15]. Роль «запала» сыграли волнения в столице среди масс городских обывателей и рабочих, вызванные перебоями в снабжении продуктами, а также среди солдат Петроградского гарнизона, опасавшихся отправки на фронт[16]. Этот бунт смел старую структуру властных позиций, отвечающих самодержавной системе, включая самодержца, сделав соответствующие позиции вакантными.

Я утверждаю, что базовый процесс, задающий структуру властных позиций, идет «снизу». Тот, кто сможет занять позицию правителя-самодержца и удержаться на ней, становится объектом почитания для «народной массы». Причем, повторюсь, стабильность самодержавной системы (конфигурации) правления обусловлена не управляющей прослойкой (в советское время – коммунистической партноменклатурой), а народной массой. Это подтверждает история Китая и других крестьянских стран победившего социализма. Везде, где в основе новой властной конфигурации лежит крестьянское восстание (бунт, который надо сравнивать с пугачевским), это восстание ведет не к представительной демократии (для этого нет социальной базы), а к новой версии самодержавной системы. Путь к ней лежит через фазу прямой демократии, которую в России предлагали анархисты, с одной стороны, и Советы – с другой.

Этот процесс сопровождался политической борьбой (схваткой) красных и белых за властные позиции, что составило суть третьего потока, вылившегося в Гражданскую войну, которую выиграли красные (многочисленные «зеленые», выступавшие под анархистскими лозунгами, были естественным, но лишь сопутствующим элементом бунта).

Внутри лагеря красных шла своя сложная политическая борьба за лидерство и власть (у белых – тоже, но они проиграли, и потому борьба в их стане оказалась менее значимой): во-первых, за то, кто займет место правителя-самодержца, а во-вторых – за места в управляющей прослойке. Ленин выиграл эту борьбу на первом этапе – этапе Гражданской войны. Народные массы признали в качестве правителей Ленина и большевиков – представителей наиболее радикальной линии революционной интеллигенции. Ленин занял место народно признанного царя. После его ухода в стане большевиков начался второй этап внутриполитической борьбы, на котором победил Сталин. При нем окончательно сформировались советский вариант самодержавной конфигурации правления с генсеком-самодержцем во главе и формируемой им на основе компартии управляющей прослойкой[17] и новая государственная идеология – марксизм-ленинизм.

В рамках предложенного контекста отечественной истории возникает довольно естественное сопоставление Сталина и Петра I как гомологичных (занимающих аналогичное место) фигур, выводящих страну после восстановления самодержавной системы в мировые державы путем жестких (даже жестоких) революционных реформ «сверху».

Но можно ли все сводить к военно-политическому могуществу? По этому параметру сюда попадают Чингисхан, Тамерлан и Гитлер – «бичи Божии», их слава – слава убийц (людей и культур). Петр I в эту компанию явно не попадает (людей он тоже не слишком жалел, но число обычно приписываемых ему жертв при строительстве Санкт-Петербурга, похоже, завышено в десятки раз [см.: Резников 2012: § 4.10]), он начал процесс построения нового «служилого слоя» с новой – европейской – высокой светской индивидуализированной (адресованной индивиду, а не коллективу) культурой, которая через полтора столетия превратилась в одну из ведущих европейских культур. Славянофилы обвиняли Петра в том, что он увел страну с «правильного» пути, основанного на народной культуре и православии, но не в том, что он огнем и мечом искоренил высокую культуру и ее носителей. Сталин же сделал именно это и вернул все слои общества в доиндивидуализированное коллективное состояние, уничтожив миллионы. Здесь напрашивается сопоставление Сталина с Гитлером. Вообще процессы деиндивидуализации и уничтожения высокой культуры в СССР и фашистской Германии 1930-х гг. были очень похожи (это ярко продемонстрировала и выставка «Москва – Берлин 1900–1950», прошедшая в середине 1990-х гг. в Пушкинском музее).

В послевоенное время, когда проявились короткие циклы, вновь последовало возрождение высокой индивидуализированной культуры. Атомный и ракетный проекты создали относительно свободомыслящий слой научно-технической интеллигенции, ставшей опорой хрущевской оттепели конца 1950-х – 1960-х гг. Именно представители этих слоев, а также их собратья из других сфер, к которым примыкала значительная часть учителей и врачей, «зачитывались поэтами новой волны, пели под гитару песни Окуджавы, Визбора, Галича, позже – Высоцкого» (Визгин 2002: 472, 424). Они составляли читательскую аудиторию миллионных тиражей толстых журналов и серьезных книг, заполняли театры, выставки и концертные залы, внимали лекциям передовых ученых-гумани-тариев, то есть были одними из основных потребителей высокой культуры в форме серьезной литературы («самая читающая публика мира»), искусства, кино, театра, гуманитарной мысли (подробнее см.: Липкин 2012б).

В период «оттепели» начались процессы «этической индивидуализации» (Он же 2012а: 41) (свой вклад внес сюда и духовный опыт Великой Отечественной войны). Данные процессы проявлялись многообразно: это и переход от коммуналок к отдельным квартирам, от большой семьи с дедушками и бабушками – к малой семье только из родителей и детей, от жизни двором – к незнанию, кто твой сосед по площадке, от производственной тематики – к лирической теме в искусстве. Хрущевская оттепель – типично возрожденческое явление: к стволу доиндивидуальной советской социалистической цивилизации 1930-х – начала 1950-х гг. делалась интенсивная прививка личностной отечественной классической культуры XIX – начала XX в. Годом прорыва можно назвать 1956-й, знаменательный не только благодаря XX съезду КПСС, где был разоблачен культ личности Сталина. Этот год был отмечен множеством явлений в культуре, означавших конец безраздельного господства соцреализма, на смену которому шла, тесня его, тематика личностная. В этом году произошла реабилитация – издание прозы Ф. М. Достоевского, появление романа В. Дудинцева «Не хлебом единым», поэзии Е. Евтушенко и др., созданы журналы «Молодая гвардия», «Москва», «Дон». Это был год выхода таких кинофильмов, как «Сорок первый» Г. Чухрая, «Дело Румянцева» И. Хейфица, «Весна на Заречной улице» М. Хуциева и Ф. Миронера, год возобновления «Кремлевских курантов» на сцене МХАТа, год, когда Г. Товстоногов возглавил Ленинградский БДТ, а О. Ефремов уже вел репетиции «Вечно живых» В. Розова и «Матросской тишины» А. Галича в Студии молодых актеров (будущем «Современнике») (см.: Чупринин 1989–1990). Кумирами становились полузапрещенные поэты, писатели, композиторы досталинской «закваски» (А. Ахматова, М. Цветаева, М. Булгаков, А. Платонов, Д. Шостакович и многие другие). Параллельно возрос интерес к зарубежной литературе, поток которой в значительной степени шел через журнал «Иностранная литература» (основан в 1955 г.) (подробнее см.: Липкин 2008).

Впрочем, за хрущевской оттепелью последовали контрреформы Брежнева, «застой» и в итоге проигрыш в холодной войне. Новые попытки реформ Ю. В. Андропова и М. С. Горбачева оказались запоздалыми. Всех смел очередной бунт 1991 г. (именно бунт, поскольку в тех событиях доминировали массовые протестные, против власти КПСС, настроения). Его следствием вновь стал развал во многих сферах и восстановление на новой основе вертикали власти.

* * *

Итак, всемирное значение Октября 1917 г. в XX в. было очень велико, это действительно была Великая революция. Во внутренней же истории в качестве наиболее фундаментального основания сохранилась «приказная» (самодержавная) система, из которой Россия не вышла до сих пор. И в этом контексте Октябрь 1917 г. – это очередной «победный бунт», а порожденный им очередной цикл российской самодержавной истории завершился лишь в 1991 г. в результате антикоммунистического «победного бунта».

Литература

Ахиезер, А. С. 1997. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). Новосибирск: Сибирский хронограф.

Бердяев, Н. А. 1990. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала ХХ века. В: Чехарин, Б. М. (отв. ред.), О России и русской философской культуре: Философы русского послеоктябрьского зарубежья (с. 43–271). М.: Наука.

Вернадский, В. И. 1988. Труды по истории науки в России. М.: Наука.

Верт, Н. 1992. История советского государства. 1900–1991. М.: Прогресс-Академия.

Визгин, В. П. 2002. Феномен «культа атома» в СССР (1950–1960-е гг.). История атомного проекта. Документы, воспоминания и исследования (с. 413–490). Вып. 2. СПб.: РХГИ.

Липкин, А. И.

2008. О месте шестидесятников и «оттепели» в истории России. Социокультурный феномен шестидесятых (с. 155–160). М.: РГГУ.

2012а. Россия между несовременными «приказными» институтами и современной демократической культурой. Мир России 21(4): 40–62.

2012б. Социокультурные и политические факторы в развитии российского естествознания (XVIII–XX вв.). М.: МФТИ.

Лотман, Ю. М. 1994. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб.: Искусство – СПб.

Нуреев, Р. М. 2001. Социальные субъекты постсоветской России: история и современность. Мир России 10(3): 3–66.

Пайпс, Р. 1993. Россия при старом режиме. М.: Независимая газета.

Пастухов, В. 2010. Back in the USSR. Полит.ру 24 марта. URL: http:// polit.ru/article/2010/03/24/reformacion/ (дата обращения: 20.10.2017).

Резников, К. Ю. 2012. Мифы и факты русской истории. От лихолетья Cмуты до империи Петра. М.: Вече.

Розов, Н. С. 2011. Колея и перевал: макросоциологические основания стратегий России в XXI веке. М.: РОССПЭН.

Чупринин, С. И. 1989–1990. Оттепель. Страницы русской советской литературы: в 3 т. Т. 3. М.: Московский рабочий.

Юрганов, А. Л. 1998. Категории русской средневековой культуры. М.: МИРОС.

[1] Здесь уместно вспомнить сказку про двух жадных медвежат, делящих головку сыра при посредстве лисы, которая при этом съедает основную часть сыра, а также выраженное Н. Некрасовым отношение: «Вот приедет барин, барин нас рассудит».

[2] Этими же качествами обладают народные массы (например, крестьянские) любых стран, в том числе европейских, что хорошо видно на примере Жакерии во Франции. Но в Европе они были оттеснены на периферию и до середины XIX в. не оказывали серьезного влияния на формирование главных государственных институтов.

[3] Массы создают «площадки» для начальников, а не подчиненных, они не определяют, что на этих «площадках» будет выстроено. В этом смысле правитель и сопутствующая подсистема зависят от массы (без нее не будет этой «площадки»), но, конечно, не подчиняются ей.

[4] Р. М. Нуреев, ссылаясь на А. Гольца (2001: рис. 2), указывает, что в первой половине XVIII в. военные расходы в России, как правило, превышали 60 % государственных расходов, в XIX в. последовательно снижались с 50 % до 20 %, резко возрастали в периоды мировых войн XX в., держались около 40 % в послевоенный период и снижались в 1990-е гг.

[5] Эту мысль в свое время четко сформулировал Ричард Пайпс: «Хроническое российское беззаконие, особенно в отношениях между стоящими у власти и их подчиненными, проистекает в немалой степени из отсутствия какой-либо договорной традиции, вроде той, что была заложена в Западной Европе вассалитетом… Отсутствие в России феодальных институтов западноевропейского типа в значительной мере обусловило отклонение политического развития этой страны от столбовой дороги, которой шла Западная Европа» (Пайпс 1993: 75–76).

[6] Большáя часть образованного слоя XIX–XX вв. исповедовала различные варианты идеологии народничества, согласно которой народ – это «они»: крестьяне, пролетариат, которым должна служить интеллигенция (то, как реальная народная масса относилась к этим народникам, продемонстрировало неудавшееся «хождение в народ» в 1870-х гг.).

[7] «Первым шагом, как правило, является осознание технологической отсталости» (Пастухов 2010). Это было пафосом реформ Петра I, продолжательницей дела которого являлась Екатерина II.

[8] Догоняющие системы устроены по-другому, нежели догоняемые европейские. Здесь новое не столько рождается, сколько заимствуется, а главным субъектом является государство. При этом что-то заимствуется по существу, а что-то – лишь по внешнему виду: так, скажем, есть реальные промышленность, технологии, рабочие, инженеры, управленцы, но квазисобственники, квазирынки и т. д.

[9] «Борьба с освободительными стремлениями общества, – писал В. И. Вернадский, – характеризует всю деятельность правительства после Петра. Эта борьба была Молохом, которому приносилось в жертву все…» (Вернадский 1988: 70).

[10] По этой логике «догоняния» Запада естественно, что «когда Европа (Запад) быстро и успешно модернизируется, испытывает подъем и расцвет (1850-е, 1900-е, 1950–1960-е, 1980–1990-е гг.), в России… проводятся попытки либеральных реформ», ибо «верховная власть и бюрократия тяжело переживают отставание, особенно в военно-технологической и экономической сферах», а «когда Запад погружен в политические и военные кризисы и/или испытывает серьезный экономический спад (1830–1840-е, 1870–1880-е, 1914–1920, 1929–1949, 1968–1985 гг.), российское государство укрепляется в своем авторитаризме» (Розов 2011: 297), ибо можно отвлечься от необходимости догонять.

[11] Колебания «реформы – контрреформы» внутри авторитарного коридора «приказной» системы не надо ассоциировать с «социокультурной инверсией» А. С. Ахиезера (1997), которая, как нам представляется, есть характерная черта бунта народной массы (неважно – российской, китайской или французской, что ярко видно на примерах крестьянских бунтов).

[12] Возможно, самой большой потерей для России при переходе к советскому времени стала потеря этого высокого чувства чести и ответственности, которого сейчас еще меньше, чем при Советском Союзе.

[13] Во второй половине XIX в. в Европе появляется социалистическое движение, которое захватывает и Россию. В результате в России наряду с либеральной (правой) оппозицией авторитаризму возникает и левая оппозиция.

[14] «За последние два десятилетия XIX в. интеллигенция претерпела коренные изменения. Значительно увеличилось в ней число представителей либеральных профессий: профессоров, преподавателей, служащих земств. Интеллигенция стала “третьей силой” (300 тыс. человек), она начала образовываться в социальную группу, потенциально готовую следовать демократическим призывам» (Верт 1992: 20).

[15] Длительная кровопролитная война с нечеткими целями и частыми поражениями при заметных всем плохих организации и снабжении способствовала падению престижа властей.

[16] Эти события получили наименование «Февральская революция» в логике второго потока. В той же логике осуществлялась и их рефлексия, как правило, упускающая то, что эта революция стала возможной лишь на гребне волны первого, массового, крестьянского потока. И именно по этой причине она не привела к желаемым результатам, ибо второй поток был вскоре настигнут и сметен первым.

[17] Периодически провозглашавшийся «коллективный характер руководства», как и в свое время Советы, лишь переходная стадия к стабильной самодержавной конфигурации правления. Хотя «коллективный правитель» теоретически тоже возможен.